SIMV模式,万能 or 无能?

时间:2025-09-11 12:16:23 来源 网络 作者:网络

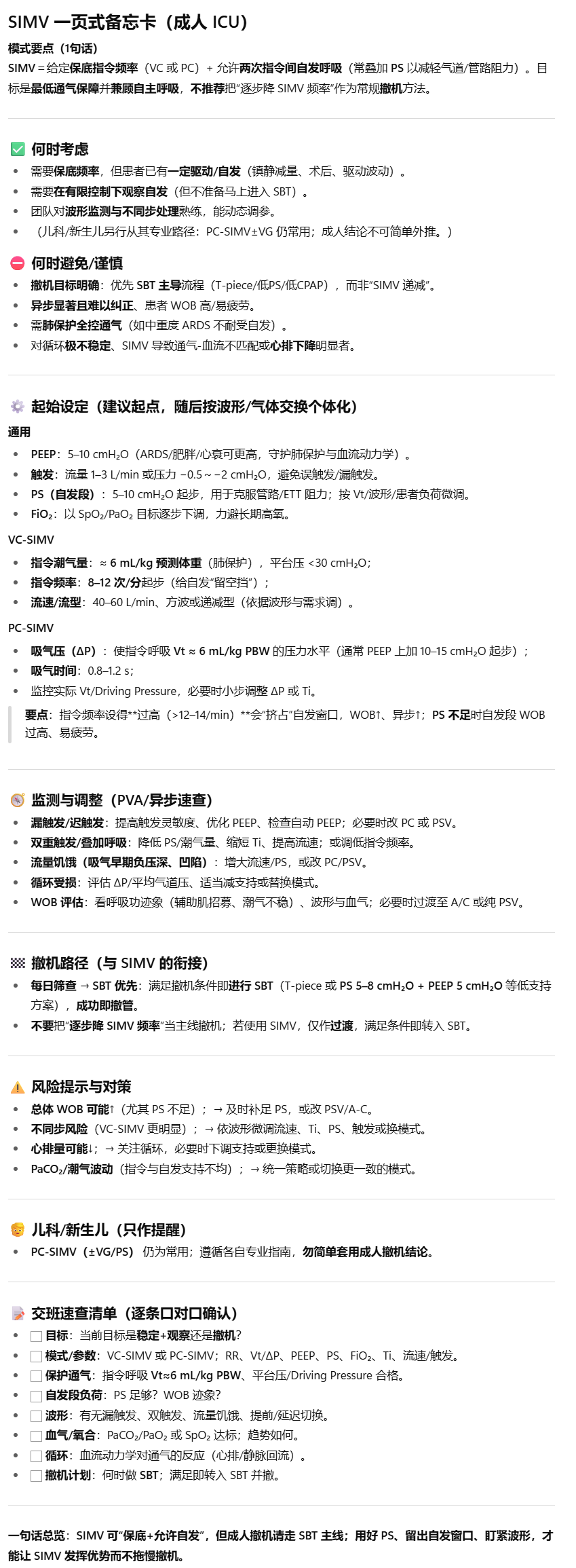

SIMV 是什么在 SIMV 中,机设定的指令呼吸(按固定频率与目标量/压)与患者的自发呼吸可以同步出现:既保证最低通气,又允许患者在两次指令呼吸之间自主呼吸;常与压力支持(PS)叠加,也有 VC‑SIMV 与 PC‑SIMV 两种实现。

优点(成人为主)

“保底通气” + 允许自发

设定一个最低分钟通气(RR×Vt 或 RR×目标压/时间),同时让患者在两次指令呼吸之间自由呼吸,理论上可降低持续全支持带来的过度通气/呼吸性碱中毒风险。

同步窗口可减少“叠加呼吸”(breath stacking)

与早期非同步 IMV 相比,SIMV 的同步触发降低“指令呼吸叠在自发吸气上”的几率。

可与压力支持叠加,降低自发呼吸的呼吸功(WOB)

在 SIMV 上为自发呼吸叠加适度 PS,可显著抵消气管插管和回路阻力带来的额外 WOB。

在驱动波动或短暂中枢抑制(镇静、术后)时,给“备份频率”

当需“既要保底、又想让患者能自己呼吸”时,SIMV 能提供一个相对折中方案(但现代机型也可用“PSV + 备份通气”实现同类目标)。

儿科/新生儿仍是常用常规模式之一

在 NICU/PICU,SIMV(多为 PC‑SIMV)+ 体积保障(VG)或叠加 PS 的组合很常见;循证层面,新生儿总体更推崇体积靶向策略(如 VG),与 SIMV 可并行使用。

缺点(成人证据更明确)

自发呼吸段 WOB 偏高 → 易疲劳

尤其在未叠加或 PS 不足时,自发呼吸需独立克服管路/气管插管阻力;因此 SIMV 的总体 WOB 可高于 A/C 或纯 PSV。

撤机效率差于“自发呼吸试验(SBT)主导”的流程

经典 RCT(Esteban 1995 等)显示:以 SIMV 递减为主的撤机比 SBT 更慢;当代指南/路径也更推荐 每日评估→SBT→成功即撤机,而非“慢慢降 SIMV 频率”。

患者‑呼吸机不同步(PVA)风险

在 VC‑SIMV 等设定下,双重触发、流量饥饿等不同步较多见,且不同步事件与更少的“出院‑自由日”相关;提高设定流速、过高的支持压等都会增加 PVA 风险。

可能降低心输出量(尤其左心功能不全者)

部分研究与权威综述指出,SIMV 可降低心排出量;叠加 PS 可一定程度减轻影响,但需警惕血流动力学反应。

跨呼吸“支持不均”→驱动与潮气不稳定

同一名患者在“全支持的指令呼吸”与“(可能)欠支持的自发呼吸”之间来回切换,可能造成潮气量与 PaCO₂ 波动、神经驱动与通气支持失配,从而妨碍撤机训练的连贯性。

把 SIMV 当“循序渐进撤机模式”往往拖慢撤机

系统证据与指南更支持 SBT 或低水平 PSV 评估,而不是“把 SIMV 频率从高慢慢降到 0”。

小结:成人 ICU 中,SIMV 做“日常撤机工具”劣势明确;把它留作特定场景的备选模式,通常更符合当代证据。

儿科/新生儿的差异化点(简述)

常用性:在 NICU/PICU,SIMV(多配 PS,且常与体积靶向/VG 结合)仍很普遍;同时,随机/系统综述支持体积靶向通气优于纯压力限制通气,降低死亡/支气管肺发育不良等风险——这与 SIMV 可并行,并不矛盾。

实践取向:新生儿并非简单套用成人“取消 SIMV 撤机”的结论;模式选择更依赖肺泡保护、同步与设备可用性。

什么时候仍可考虑用 SIMV(成人)

需要“保底频率”且患者有一定自发能力(镇静减量、术后、驱动波动明显等);

团队更熟悉且能严密监测波形/不同步,并为自发呼吸提供足够 PS;

明确不是拿来做“递减撤机”:一旦满足撤机条件,应转入 SBT‑主导流程。

使用要点与避免的坑

指令频率别设太高(否则患者几乎没有“练习”的机会,也更易不同步/双触发);为自发呼吸叠加足够 PS 以抵消管路阻力;密切看波形,必要时改 A/C 或 PSV。

撤机策略:遵循 “每日评估→SBT” 的现代路径,而非“SIMV 递减”;SBT 可用 T‑piece、低水平 PSV 或低水平 CPAP 等多种实现。

为什么很多科室不再把 SIMV 当“默认模式”?

随机对照证据:SIMV 做“逐步减量”→撤机更慢

经典多中心 RCT 比较 4 种撤机方法:一次/多次 SBT、PSV 递减、IMV/SIMV 递减。结果显示:SBT 最快,SIMV 最慢;报道的中位撤机天数大致为:IMV/SIMV 5 天、PSV 4 天、SBT 3 天。

指南共识:别再“慢慢减 SIMV 频率”,直接做 SBT 更好

ATS/CHEST 解读明确指出:每日 SBT能缩短到拔管时间,优于“逐步降低 PS 或 SIMV 的指令频率”的渐进式撤机;AARC 2024 撤机指南也回顾了两项 RCT,结论为SIMV 撤机结果更差、会延迟撤机,因此当代实践已转向“评估合格就做 SBT、成功就撤”。

生理学问题:同步窗口与支持不均导致更高不同步/做工

观察研究提示,在 SIMV(尤其 VC‑SIMV)下,当设定频率较高(>10 次/分)时不同步更常见;在不同人群中也发现 SIMV 相关的触发/流量失配更多见,这会增加患者呼吸做工与通气不稳定性。

那么,SIMV还有哪些“对的用法”?

不是一无是处,而是定位改变:更多是在特定场景满足“保证最低通气 + 允许自发呼吸”,而不是作为撤机的主要工具。

儿科/新生儿:nSIMV/PC‑SIMV(常配合压力支持与容量保障 VG)仍是常用常规模式,写入多家围产/新生儿通气路径。成人证据不应简单外推到新生儿。

成人的个别情形:若团队需要“保底频率”同时允许患者在两次指令呼吸之间自发呼吸(例如呼吸驱动波动明显、担心短暂呼吸暂停),SIMV+PS可以达成这一目标——但多数现代机型用“PSV(自发)+呼吸暂停备份”即可替代,且更简洁。少量队列研究还显示,SIMV+PS 与 A/C在死亡率、通气时长等结局差异并不显著(非随机、质量有限),因此并非必须摒弃,只是不应作为撤机首选。

现行成人撤机的更优路径

每日筛查 + SBT 优先:通过屏障评估(氧合、血流动力学、意识/分泌物等)后执行 SBT(T‑piece 或低水平 PSV,二者皆可),成功则尽快拔管;无需依赖 RSBI 作前置筛查。

尽量避免“循序渐进式”减支持:与逐步下调 SIMV 频率或逐步下调 PSV相比,直接 SBT 策略总体更快、更可复制。

关注不同步:若确需使用 SIMV,应保持较低的指令频率、保证充分的 PS,并密切观察波形,必要时改为A/C(VC/PC)或纯 PSV以减少不同步。

常见误区澄清

“SIMV更生理”=更好撤机?

不成立。虽然 SIMV 允许患者在指令呼吸间自发呼吸,但撤机关键是及时识别可撤机者并验证其自主通气能力,而不是用一个“看起来更生理”的模式慢慢减量。

“完全没用,所以要禁用”?

也不对。在特定需求下(如希望“保底通气”并允许自发呼吸),SIMV 仍可用;只是不应把“SIMV 频率递减”当作成人撤机策略。