人在家中坐,祸从天上来?70岁演员王丽云还是步了温峥嵘的后尘

时间:2025-11-28 16:00:11 来源 网络 作者:网络

70岁的演员王丽云对着手机屏幕皱紧了眉头。视频里,“她”正热情洋溢地推销着一款理财产品,声音和表情都无比自然。然而,王丽云从未拍过这条广告。2025年11月26日,这位曾在《小麦进城》等剧中塑造了多个经典角色的老演员,在社交平台公开发声:“我现在很难证明我是我!”她明确指出,网络上流传的她为“大佬”庆生、带货的视频,全是AI合成的假货。

演员温峥嵘早在之前就经历过类似困境,她甚至曾闯入使用自己形象的直播间质问对方,却只换来被拉黑的结果。国家卫生健康委在11月27日也紧急发布提醒,警示公众警惕有人利用AI“换脸”假冒医生进行健康科普和带货的新骗局。当技术变得真假难辨,我们还能相信自己的眼睛吗?

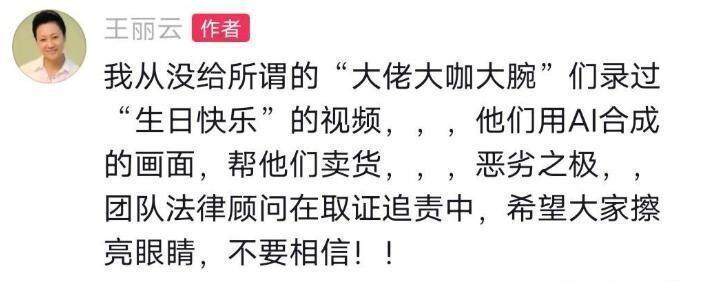

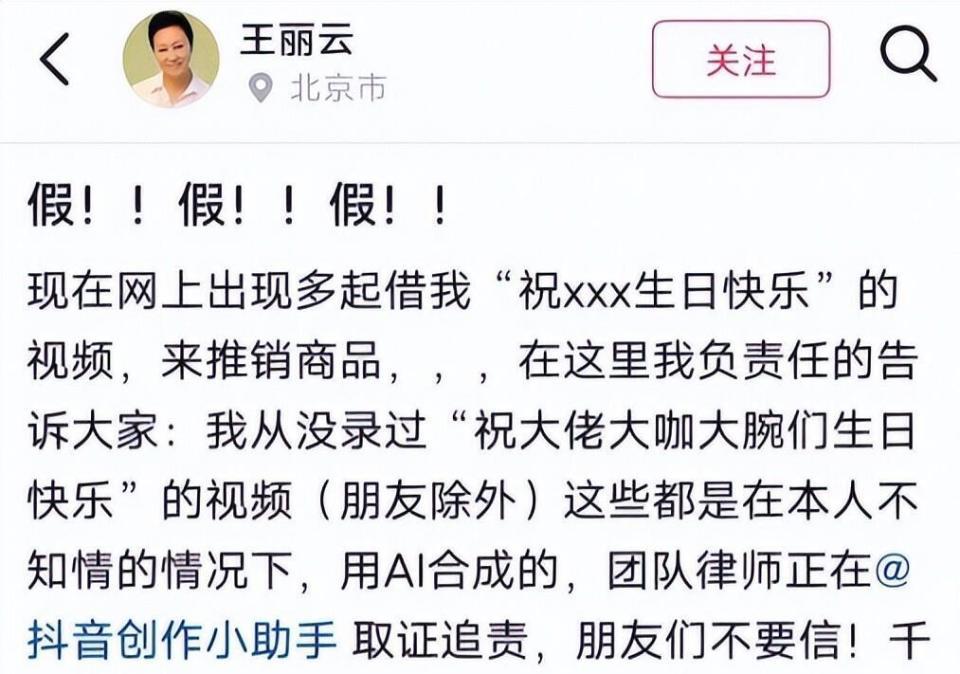

王丽云在声明中强调,她除了对朋友之外,从未录制过祝大佬大咖生日快乐的视频,这些视频都是在本人不知情的情况下,用AI合成的。她的团队律师已开始取证,准备追究相关责任方的法律责任。这已经不是王丽云第一次遭遇此类事件,她此前也曾明确表示自己从未推荐过任何理财产品。

利用AI换脸技术冒用艺人形象进行商业营销的行为,被法律专家认为是不诚信的虚假宣传,本质上是通过名人效应欺骗受众,违反了广告真实性原则。王丽云作为国家一级演员,其形象被擅自用于AI合成视频并可能用于卖货,已构成对其肖像权和名誉权的侵犯。

温峥嵘的经历更凸显了这种侵权行为的猖獗。她发现自己在多个直播间“被带货”,但实际那根本不是她本人。一句“你是温峥嵘我是谁?”的质问,换来的是直接被直播间拉黑。令她感到无力的是,打假的速度根本跟不上“换脸”的速度,这边刚辟谣,那边新的伪造内容又出现了。

AI换脸技术又称人脸深度伪造技术,是一种基于人工智能深度学习和计算机视觉的前沿技术应用。它具有高仿真性、高效自动化、低成本等特点,如今许多手机应用或在线工具都能一键生成换脸内容,技术使用门槛大幅降低。

在娱乐之外,这项技术已被不法分子广泛用于违法犯罪活动。2025年,湖北南漳县查办的一起案件中,“00后”犯罪嫌疑人陈某自学AI换脸技术,与同伙利用从网络黑市非法获取的大量公民高清身份证照片,制成包含眨眼、张嘴等活体动作的动态视频,骗过电信运营商人脸核验系统,非法激活电话卡。

该团伙分工明确,形成了一条“技术+物流”的新型犯罪链。技术组制作“人脸通行证”,物流组洗白痕迹,中间商秦某将激活的电话卡以450元到550元一张的价格卖给卡商,最终这些电话卡流入诈骗团伙手中。一年时间内,仅这一个小团伙就激活贩卖电话卡368张,造成群众财产损失超600万元。

更令人担忧的是,AI换脸技术已被用于制作、传播淫秽内容。在2023年浙江杭州审理的虞某某案中,被告通过互联网掌握“AI换脸”软件使用方法后,创建多个社交群组,在未取得被编辑人同意的情况下,利用“AI换脸”软件将收集到的人脸信息与淫秽视频中的主体人脸信息进行替换合成,制作并传播伪造视频图片,甚至对外销售“AI换脸”软件和提供定制服务。

面对日益猖獗的AI换脸诈骗,普通民众也需要掌握基本的识别技巧。检察机关提醒公众,当视频中对方(尤其是涉及转账、借钱等敏感要求时)显得有点“怪”,可以请对方做一个连贯的转头动作,或者用手掌完全遮住脸再快速移开。目前的AI技术在模拟这些复杂的面部遮挡和光影变化时,容易出现卡顿、模糊或扭曲

声音细节也是辨别真伪的关键。AI生成的语音有时会缺乏自然的呼吸停顿、情感起伏,或者带有轻微的机械感、背景杂音异常。涉及金钱交易或敏感信息时,务必通过其他可靠途径二次确认。直接拨打对方常用且熟悉的电话号码,或者通过共同认识的第三人进行侧面核实,是最有效的防范方式。

国家网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《互联网信息服务深度合成管理规定》已于2023年1月施行,要求借助人工智能生成合成的信息“需严格标注信息来源或生成合成内容标识”。然而,普通公民往往对这些专业性较强的法律法规缺乏了解,使得规定在实际防护中的作用受限。

对于AI换脸侵权行为,法律提供了多种维权途径。民事方面,受害者可以侵犯肖像权、名誉权等为由提起诉讼;刑事方面,违法使用AI换脸技术可能构成诈骗罪、诽谤罪、制作、传播淫秽物品罪等。检察机关也在加强对这类新型犯罪的法律监督,依法追究刑事责任,并探索通过公益诉讼保护公共利益。

杭州互联网法院审理的一起案件中,原告楼某某是一名古风汉服模特,她发现被告公司运营的“AI换脸”App在未经同意的情况下,使用其古风造型视频作为模板供用户换脸。法院判决被告构成对楼某某肖像权的侵害,需赔礼道歉并赔偿损失。

然而,维权过程依然面临诸多挑战。技术识别难度大,侵权主体隐蔽性强,电子证据固定困难,都使得追责之路充满坎坷。即便是王丽云这样的公众人物,也需要投入大量时间和精力来应对层出不穷的伪造内容。

王丽云在辟谣声明中提醒网友擦亮双眼,注意辨别网络信息真伪,避免上当受骗。这种公众人物的主动发声,对于提升大众对深度伪造内容的警惕意识有着积极作用。但当打假速度赶不上造假速度时,单靠个人努力显得如此微不足道。

如果有一天,你的面孔未经同意就出现在某个产品广告中,或是被用于你从未参与过的活动宣传,我们是否只能像王丽云一样无奈地呐喊?当技术模糊了真实与虚构的边界,社会又将如何重新定义身份的真实性和个人的控制权?