大S去世未满十月,小S甜蜜秀爱,汪小菲言论首次被认可

时间:2025-11-28 14:50:39 来源 网络 作者:网络

那张生日合影,本意是庆祝18岁的成年礼,却意外点燃了新的舆论——小S半倚丈夫肩头的微笑,与数年前关于家暴和夜店的传闻形成强烈对比,先将“幸福”结论抛在观众面前。

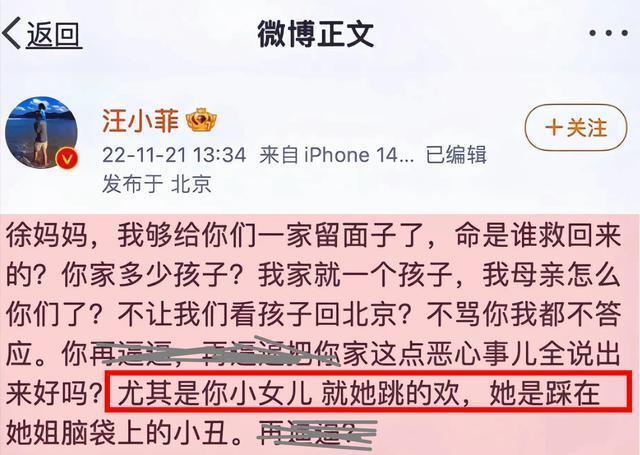

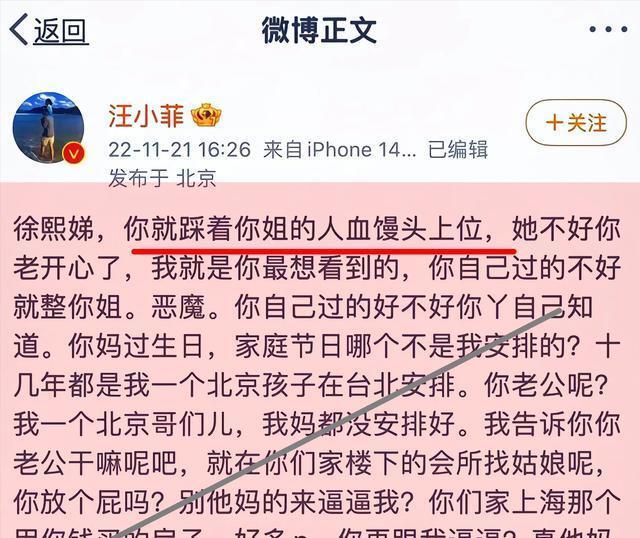

回看近两年的流言线索:大S骤然离世、汪小菲社交账号炮轰、S家对外的集体沉默,再到这场略显用力的温馨聚餐,情绪张力被一张手机照全部释放。

冲突的源头并不在于姐妹俩谁对谁错,而在于三个变量——婚姻、媒体和亲情序位。婚姻决定了各自的立场,媒体放大了碎片,亲情被迫让位于自我生存。

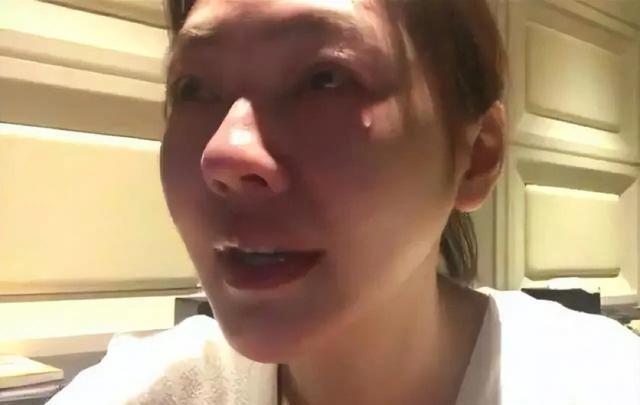

先说婚姻。小S的婚后公开形象长期摇摆:一面是“被宠爱的小女人”剧本,一面是“深夜直播哭腔、脸上淤青”的真实画面。观众自然怀疑其幸福是否只是滤镜。

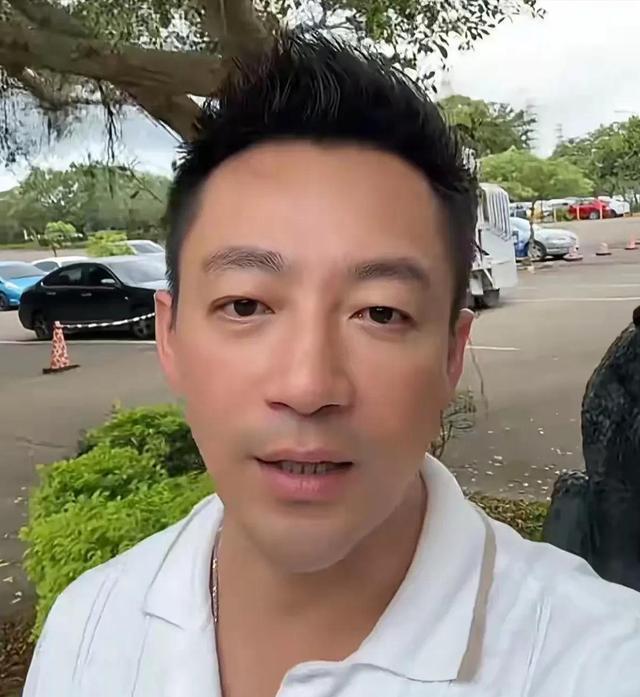

汪小菲当年一句“楼下会所”像根倒刺,刺破了许雅钧的体面,也让公众第一次意识到:这位“文质彬彬”的富二代可能并非完美丈夫。

坊间流传的“私生子”“夜店续摊”,至今无铁证,却因当事人从未正面止血愈发发酵。一次自拍、一次深夜直播,都成了拼图碎片,让猜测自成闭环。

媒体则推波助澜。姐妹俩任何一句家常都能被标题加工成“互撕”“反目”。点击量之外,是情感被抽成可售卖的八卦商品,谁也说不清受益者到底是谁。

亲情是最尴尬的部分。大S生前为妹妹挡合约、陪打拼、帮带娃;妹妹却在镜头前屡屡泄露姐姐恋爱史、炫耀“外甥女不懂礼貌”,相处的温度时高时低。

矛盾爆点出现在大S去世后。两个孩子随父亲离开台湾,舆论却只看见小S一家轮番怀念,却鲜闻“探望外甥”行动。血缘和网络叙事,仿佛走在两条平行线。

此时的生日宴,就像一次对外公关:我们依旧和睦、生活继续。然而镜头里缺席的,是姐姐遗孤,也是公众最关心的缺口。

为什么他们会选择沉默?一位传媒公关朋友分析:第一,法律程序未竟,探视权敏感;第二,任何动态都会被解读为“抢孩子”或“炒热度”,干脆不说。

家庭心理学者则指出,失去核心成员后,家族往往会暂时性“失衡转向”——有人急于制造团圆画面以自我疗愈,有人因为愧疚而疏离真正的受害者。

公众又为何迟迟不买账?因为新照片与旧记忆冲突过大:痛苦形象尚未散去,甜蜜模板就强行盖章,违和感激发二次质疑。

对比大S生前的保护式付出,小S在舆论场上的“反向透支”尤显刺眼。姐姐若在,或许仍会用强势为妹妹挡风;如今这把伞被收走,一切遮蔽瞬间失效。

回到“怎么办”。第一步是把私域情感与公域流量切割,减少家庭生活直播化;第二步是给孩子、尤其是失母的外甥外甥女,留出被看见的温度,而非只有标签。

第三步,姐妹配偶需要同样接受聚光灯规则:任何一次夜店照、模糊留言都会再掀风暴,透明化行程、及时回应,比装聋作哑更能止损。

局外人也要自觉克制。围观虽易,伦理边界却必须守:未成年子女、逝者的私人信息,应当是舆论禁区,而非点击诱饵。

从商业角度看,姐妹品牌价值仍在。若能转向公益或亲子议题重建形象,既减小负面情绪,又可能给孩子留下比“画展消费姨妈”更体面的纪念。

最后回到那句俗气却准的总结:家务事最忌上热搜。此刻再多的精修甜蜜都抵不过一次真实探望、一张四人合照。那才是修复裂痕、让质疑止息的唯一解药。

娛圈惯例告诉我们,时间能淡化风波,但不能自动抹平逻辑漏洞。观众记忆在长,不过真诚的行动能让他们选择遗忘。下一次镜头亮起,希望看到的不只是摆拍,而是答案。