《癌症统计数据2025》解读:中美癌症流行病学特征及长期趋势对比研究

时间:2025-09-08 12:18:08 来源 网络 作者:网络

摘 要

2025年,美国癌症协会依据中央癌症登记处收集的发病率数据(至 2021 年)和美国国家健康统计中心收集的死亡率数据(至 2022 年)发布了《Cancer statistics,2025》,对2025年的癌症数据进行了预测。中国国家癌症中心基于全国700余家癌症登记中心收集的数据进行分析,在2024年12月发布了《Cancer incidence and mortality in China,2022》。本文对比分析了中美两国在同时期癌症发病和死亡情况、性别和年龄别癌症分布以及长期趋势变化等方面的差异。长期趋势显示,中国肺癌、肝癌死亡率因控烟和乙肝疫苗接种有所下降,但胃癌、食管癌负担仍重;美国结直肠癌、肺癌死亡率因筛查普及、免疫治疗技术进步等原因持续降低。随着经济的增长和社会的发展,中国的癌症构成模式逐渐向高人类发展指数国家的模式转变,但上消化道肿瘤防治仍需加强。

1 中美两国癌症发病和死亡情况

1.1 总体情况对比

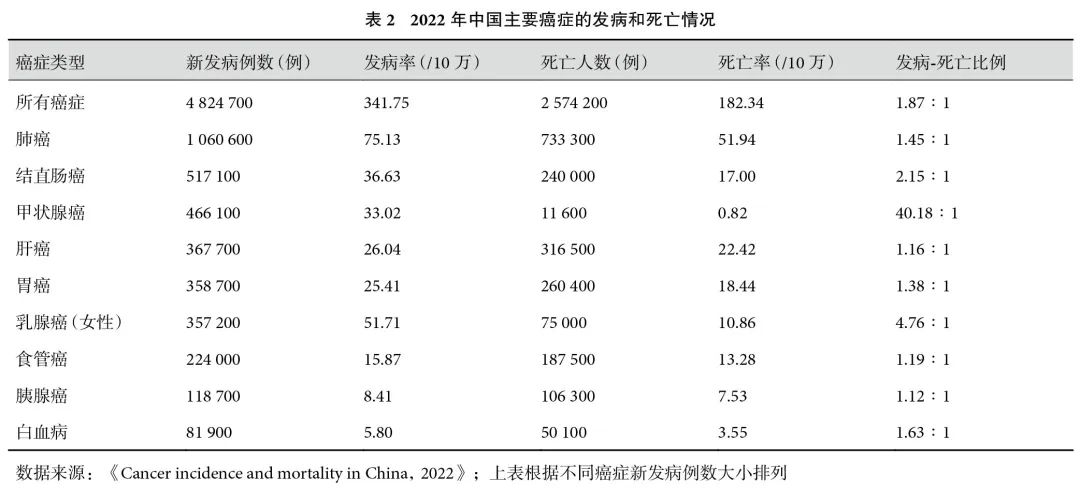

根据《Cancer Statistics,2025》[1]公开的数据,预计到2025年,美国癌症发病率将达620.5/10万,死亡率达187.6/10万,总体发病-死亡比为 3.3∶1。其中,男性发病率为640.3/10万,死亡率为196.9/10万,女性发病率为 600.9/10万,死亡率为 178.8/10万;见表1。而根据《Cancer incidence and mortality in China,2022》[2]公开的数据,2022年中国22个癌症登记中心结果显示,中国癌症发病率为341.75/10万,死亡率为182.34/10万,总体发病-死亡比例为 1.87∶1;见表2。

对比中美两国数据,美国的总体发病率显著高于中国,但死亡率接近,表明尽管美国癌症患者检出率更高,但治疗效果更佳,生存率更高。发病-死亡比例上,美国高于中国,此差距体现了美国在癌症早期筛查、诊疗技术和全程管理方面的优势[3],考虑到两国经济发展水平的不同,发病率差异也可能存在肿瘤过度诊疗以及肿瘤登记注册不全的情况[4-6]。以下分别比较中美不同癌症数据总体情况。

肺癌在中美两国均为高发癌种,但中国的发病率(75.13/10万)和死亡率(51.94/10万)均高于美国(发病率67.7/10万,死亡率37.3/10万)。在发病-死亡比例方面,美国为1.8∶1,而中国为1.45∶1,表明美国的早期筛查、戒烟干预和治疗技术更为成熟[7-9]。相较而言,中国的肺癌患者生存状况较差,这可能与晚期诊断比例较高、吸烟率偏高以及环境污染等因素相关[10-12],同时也包括经济水平、治疗理念的差异。

美国的结直肠癌发病率(46.1/10万)高于中国(36.63/10万),但死亡率低于中国(美国15.8/10万,中国17.00/10万)。发病-死亡比例上,美国为 2.9∶1,而中国为2.15∶1。美国通过广泛普及肠镜检查和早期干预策略,有效提高了早期检出率和治疗效果[13],而中国的筛查覆盖率相对不足,导致患者在诊断时已处于中晚期的比例较高[14-16]。

胃癌在中国的发病率(25.41/10万)和死亡率(18.44/10万)远高于美国(发病率9.1/10万,死亡率3.3/10万)。中国的发病-死亡比例仅为1.38∶1,显著低于美国的2.8∶1,表明中国的胃癌患者预后效果较差。胃癌的相对高发可能与中国居民的饮食习惯(高盐、腌制食品)、幽门螺杆菌感染率以及筛查不足有关[17-20]。

对于肝癌,中国的发病率(26.04/10万)和死亡率(22.42/10万)显著高于美国(发病率12.6/10万,死亡率9.0/10万),并且中国的发病-死亡比例低于美国(中国1.16∶1,美国1.4∶1)。虽然在过去的数十年中,中国在乙肝疫苗接种方面取得了显著进展[21],但随着生活水平的进步,酒精等其他促癌因素的宣传教育和防控措施仍需进一步加强和普及,肝癌在中国的防治仍面临严峻挑战[22-23]。

乳腺癌是女性中最常见的癌症,美国的发病率(94.7/10万)高于中国(51.71/10万),死亡率也高于中国(美国12.6/10万,中国10.86/10万)。但在发病-死亡比例上,美国达到7.5∶1,而中国为4.76∶1。美国在乳腺癌筛查(如乳腺X线摄影)、早期诊断和个性化治疗方面具有一定优势[24-26],而中国在农村和偏远地区的筛查和治疗服务仍有待提升[27-29]。

甲状腺癌在中国的发病率(33.02/10万)高于美国(13.2/10万),死亡率也高于美国(中国0.82/10万,美国0.7/10万)。但中国的发病-死亡比例高达40.18∶1,显著优于美国的19.2∶1。两国甲状腺癌均出现早期诊断比例高以及治疗效果良好的趋势,但是,基于甲状腺癌在全球都存在过度诊疗的现象,两国数据可能也有一定的偏差[30-31]。

在胰腺癌方面,中国的发病率(8.41/10万)和死亡率(7.53/10万)低于美国(发病率20.1/10万,死亡率15.5/10万),但是两国胰腺癌的发病-死亡比例均较低(中国1.12∶1,美国1.3∶1),显示两国在该疾病的治疗和诊断效果上均存在一定局限,胰腺癌的防治工作和基础研究可能需要广泛而深入的全球合作[32]。

1.2 性别、年龄别分析

1.2.1 不同性别癌症发病率、死亡率分析

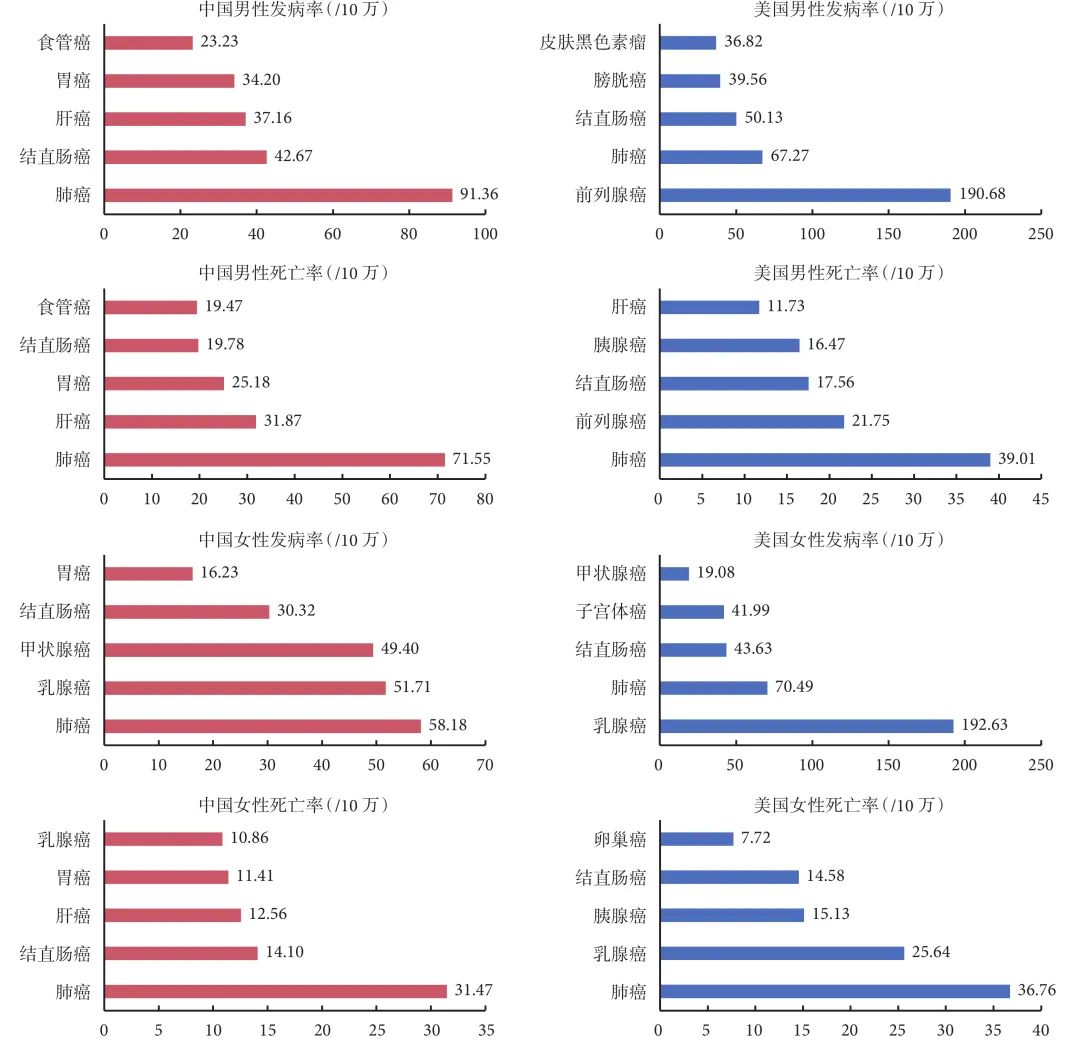

中美两国男性和女性癌症的发病率与死亡率以及癌症排名顺序存在显著差异,提示两国在人口特征、生活方式、环境因素、癌症筛查技术、感染性疾病管理以及医疗资源分布等方面存在差异;见图1。

图1 中美两国男性和女性发病率、死亡率最高的前五个癌种对比

数据来源:《Cancer Statistics,2025》和《Cancer incidence and mortality in China,2022》

在美国男性中,前列腺癌是发病率最高的癌种,这得益于美国广泛开展的前列腺特异性抗原(prostate-specific antigen,PSA)筛查计划,使得大部分患者在早期即被确诊,但也可能存在过度诊断现象[33]。其次是肺癌、结直肠癌、膀胱癌和皮肤黑色素瘤。结直肠癌和膀胱癌的高发与美国高脂饮食、久坐生活方式密切相关。而在中国男性中,肺癌是发病率最高的癌种,这主要归因于高吸烟率、空气污染以及男性职业暴露(如煤矿工人)[12,34-35]。肝癌和胃癌的相对高发则与乙型肝炎病毒感染、高盐饮食及幽门螺杆菌感染密切相关[17-21]。

男性癌症死亡率中,肺癌在中美两国均位列第一,但中国男性肺癌死亡率显著高于美国。这与中国的晚期诊断比例高、治疗资源分布不均密切相关[36-37]。肝癌和胃癌在中国男性中同样是高致死性癌种,但是美国男性肝癌死亡率位列第五,而中国男性肝癌死亡率位列第二,说明目前中国肝癌的防治工作尚需要一定时间显现效果。而美国男性的结直肠癌死亡率相对中国较低,得益于其成熟的肿瘤防治系统、高效的早期筛查和精准治疗方案[13]。

乳腺癌是美国女性中发病率最高的癌种。肺癌是中国女性发病率最高的癌种,乳腺癌发病率位列第二。中国女性的甲状腺癌发病率位列第三,且显著高于美国,可能与目前医疗实践中过度筛查和超声诊断的普及有关[38-39],但是两国男性甲状腺癌发病率均未进入前五位。胃癌和结直肠癌在中国女性中发病率也较高,与前文所述高盐饮食、幽门螺杆菌感染及纤维摄入不足密切相关[17-21],这些危险因素受性别影响较小。美国女性癌症的构成中,子宫体癌的高发也一定程度上反映了美国女性目前肥胖率高的影响[40];见图1。

女性癌症死亡率方面,肺癌是两国的首要致死癌种,中国女性肺癌死亡率(31.47/10万)低于美国(36.76/10万)。乳腺癌在中国为女性第五大致死癌种,而在美国为女性第二大致死癌种,且美国乳腺癌死亡率高于中国(25.64/10万 vs. 10.86/10万)。中国女性胃癌和肝癌的高死亡率仍反映了中国人群较大的幽门螺杆菌感染负担、乙肝病毒感染负担以及高盐饮食习惯[17-22]。

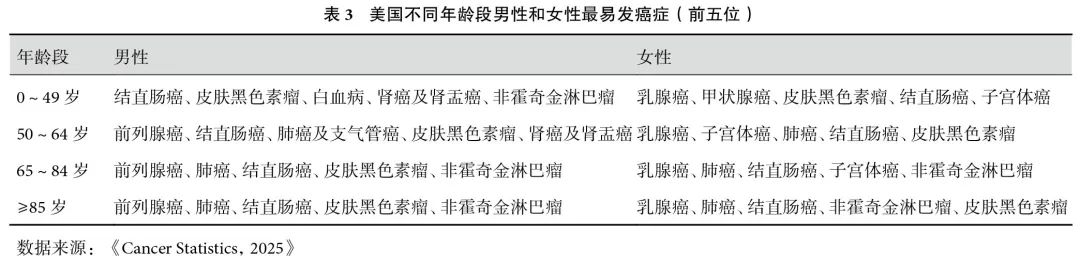

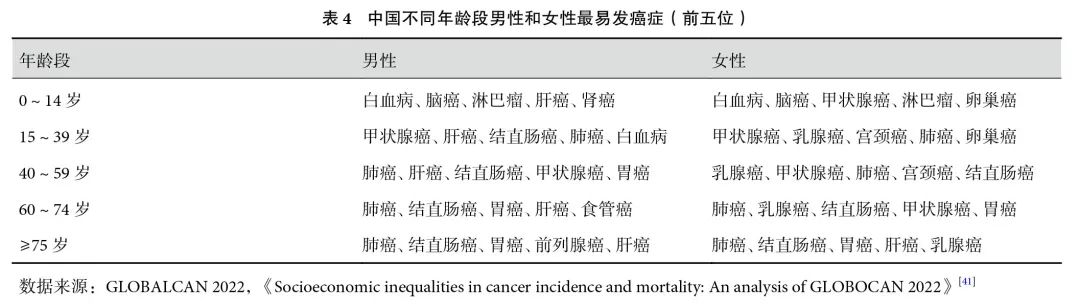

1.2.2 不同年龄段易发癌症类型

在0~49岁群体中,美国男性的最常见癌症为结直肠癌、皮肤黑色素瘤和肾癌等,而女性主要面临乳腺癌和甲状腺癌的威胁。相比之下,中国0~14岁男性常见癌症为白血病、脑癌等,15~39岁男性以甲状腺癌、肝癌和结直肠癌为主。女性则易发甲状腺癌、乳腺癌、宫颈癌等。

在50~64岁群体中,美国男性的主要癌症为前列腺癌、结直肠癌和肺癌,女性则以乳腺癌和子宫体癌为主。相比之下,中国这一年龄段男性最常见的癌症为肺癌、肝癌和结直肠癌,女性则面临乳腺癌、甲状腺癌等癌症威胁。

在65~84岁群体中,美国男性的前列腺癌、肺癌和结直肠癌最为常见,女性则以乳腺癌和肺癌为主。相比之下,中国男性的癌症构成与之基本类似,但是前列腺癌的好发窗口后移,中国女性的癌症构成与之基本一致。

在≥85岁群体中,美国男性和女性最常见的癌症为前列腺癌、肺癌、结直肠癌和皮肤黑色素瘤等,而中国男性和女性则主要面临肺癌、结直肠癌和胃癌等。老年群体的胃癌高发可能与中国较高的幽门螺杆菌感染负担以及合餐制传统饮食习惯相关[17-20]。

中美不同年龄段男性和女性最常见的前五种癌症见表3~4。

1.3 长期趋势分析

1.3.1 不同癌症发病率的变化

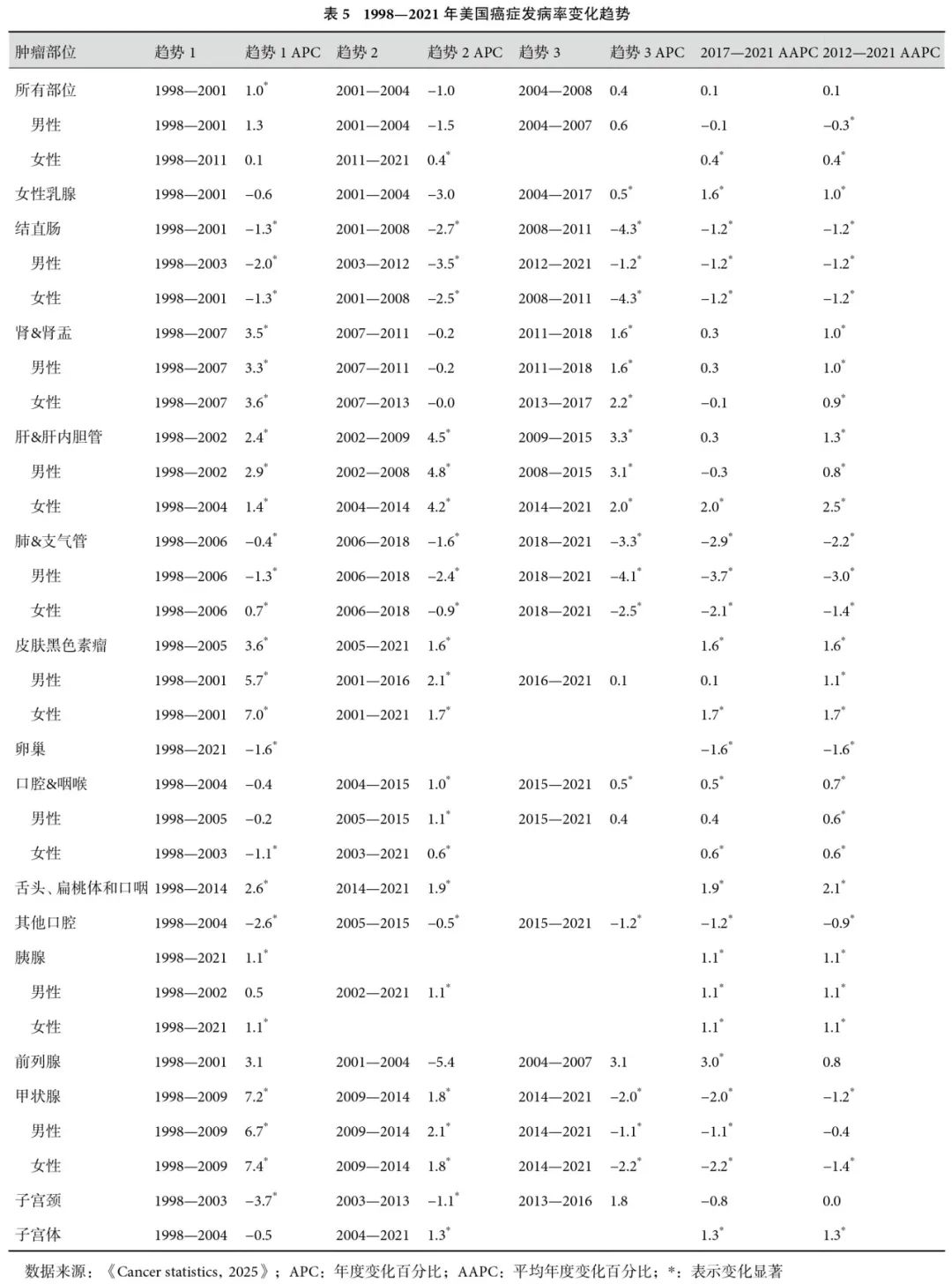

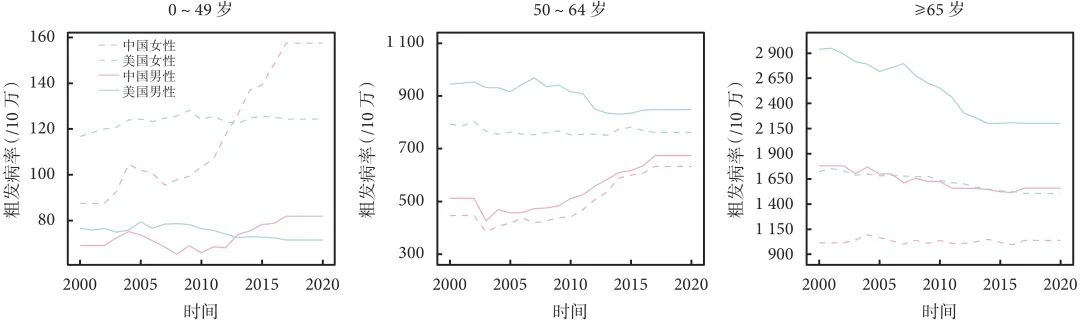

在中美两国的癌症发病率变化中,乳腺癌在两国均呈上升趋势,主要受筛查技术进步、生活方式变化(如高脂肪饮食、晚婚晚育)以及女性健康意识提高的影响,其中也有可能存在一定程度的过度诊疗[42-43]。结直肠癌在美国呈下降趋势,主要归因于筛查普及和饮食习惯改善,而中国的结直肠癌发病率则受社会生活习惯转变的影响,女性群体出现轻微波动;见表5~6。肾癌在美国发病率上升,中国也同样出现了上升趋势。肺癌在美国持续下降,得益于长期烟草政策限制下的吸烟率降低,尤其男性,而中国肺癌发病率(基于2022年数据)仍较高,控烟政策效果需长期观察。美国的肝癌发病率受酒精消费和肥胖率增加的影响而有所上升,而中国因乙型肝炎疫苗的广泛接种及抗病毒治疗的进步,肝癌发病率呈下降趋势[21-22]。胃癌在美国略有下降,而中国胃癌的发病率大幅下降,说明卫生宣传教育水平的进步对抗幽门螺杆菌治疗和饮食习惯、结构改善都具有显著的作用[17-20]。黑色素瘤在美国持续上升,紫外线辐射和当地独特的日晒文化可能是关键原因[44-45]。

1.3.2 不同年龄段肿瘤发病率分析

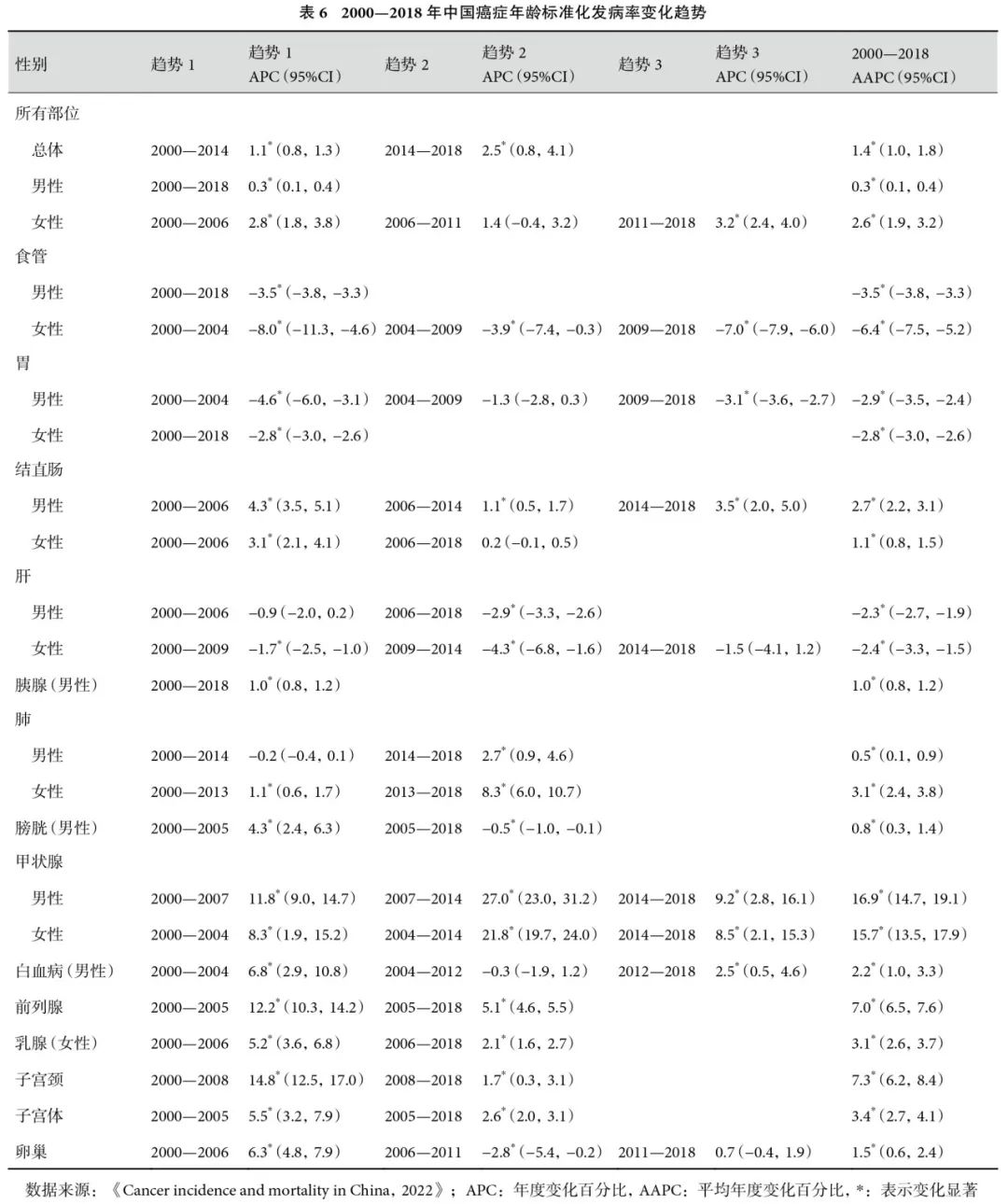

在中国和美国的0~49岁组中,女性的癌症发病率总体呈上升趋势(见图2)。其中,中国女性的发病率从2000年的约87/10万增加到2020年的约160/10万,美国女性在同一年龄段的发病率也呈上升趋势,但增幅相对较缓,从约117/10万增加至约125/10万。中国男性的发病率从约70/10万上升至约82/10万,增幅较缓,主要受消化道肿瘤的驱动。相比之下,美国男性的发病率在72/10万~80/10万波动,趋势较为平稳,但在特定癌症(如睾丸癌)中有所增加。

图2 中美不同年龄别肿瘤发病率变化图

数据来源:IARC:Cancer Overtime数据库

在50~64岁组中,美国男性的发病率呈现波动趋势,2000—2010年的发病率约为910/10万~950/10万,但在此后逐渐下降至2020年的约850/10万,反映了肺癌和结直肠癌的宣传教育防治工作逐渐开始显效。中国男性的发病率则呈现缓慢增长趋势,由2000年的约500/10万增长至670/10万,反映了癌症筛查的逐渐普及。中国女性的发病率从约450/10万上升至630/10万,主要由乳腺癌和子宫内膜癌的检出率增加引起,也可能与更年期激素替代疗法的使用相关[46]。而在美国,女性发病率在750/10万~820/10万之间波动。

在≥65岁组,中国男性发病率显著下降,从2000年的约1800/10万降至2020年的1 560/10万,相比之下,美国男性的发病率较高,但也表现出逐年下降的趋势。中国女性在这一年龄段的发病率保持稳定,维持在1 000/10万左右,乳腺癌和肺癌的发病率呈现互相抵消的趋势。而美国女性的发病率相对较低,但也保持在较稳定水平,约1 500/10万~1 700/10万。

总体来看,中美两国在各年龄组中的癌症发病率趋势存在一定的相似性,尤其是在男性肺癌、结直肠癌和前列腺癌的减少以及女性乳腺癌和甲状腺癌的增加上,也说明随着社会经济的中高速发展,中国的癌症构成模式在向着高人类发展指数(human development index,HDI)国家转变。尽管如此,由于社会经济条件、健康筛查制度和生活方式的差异,两国的发病率仍存在构成模式的不同。中国的癌症防治工作在快速老龄化和社会生活方式变革的浪潮中,仍需要不断调整战略,适应癌症构成模式的变化。

1.3.3 不同癌症死亡率的变化趋势分析

中国癌症总体死亡率呈下降趋势,特别是在2000—2004年间的降幅较大。其原因主要包括:控烟政策的加强,例如近年来政府对烟草的管制及禁烟规定有效降低了吸烟率[47-49],尤其是在男性中;乙肝疫苗接种的普及取得长足进展,降低了肝炎病毒感染率,进而减少了肝癌的发生[21-22];医疗水平的提升,尤其是在大城市,癌症早期诊断和治疗的可及性得到显著改善。而在美国,癌症总体死亡率的下降与几项关键因素密切相关:早期筛查技术[13],如结肠镜检查、乳腺癌筛查和肺癌低剂量CT筛查,使得许多癌症得以在早期发现并进行治疗;靶向药物和免疫疗法的广泛应用,有效提高了晚期癌症患者的生存率[50];以及全民健康教育和控烟政策等,这都为癌症的防治作出了巨大贡献。

中国肺癌死亡率整体呈下降趋势,但下降幅度较小。男性的下降趋势较为明显。然而,女性的肺癌死亡率下降幅度较小,被动吸烟仍是一个重要因素,特别是在一些农村地区或传统家庭中,室内空气污染(如煤烟、木炭等)仍然是不容小觑的致癌威胁[51]。美国肺癌死亡率下降则更加显著,成熟的卫生保健体系使得低剂量螺旋CT筛查有效落地,高危人群能够早期发现肺癌,进一步提高了治愈率。

中国食管癌死亡率显著下降,尤其在男性中,原因包括:健康饮食习惯的推广,例如减少烟熏食品、高温食品的摄入[52-53];流行地区高危人群的筛查项目,例如对于食管癌高风险地区人群的早期筛查,能够早期发现并进行干预[54-56]。美国食管癌死亡率由于肥胖相关腺癌的增加,在近几年有轻微上升趋势。

中国乳腺癌死亡率持续上升,尤其是在2000年之后,主要受以下因素影响:生活方式的西化,如肥胖率增加、晚婚晚育、缺乏运动等[57-58];缺乏普遍筛查,尤其是医疗卫生水平欠发达地区,导致死亡率居高不下[28-29]。而美国乳腺癌死亡率则显著下降。

中国和美国的消化系统死亡率变化存在显著差异,这主要与两国在饮食习惯、健康行为、筛查技术以及治疗手段等方面的差异密切相关。具体而言:中国结直肠癌的死亡率呈略微上升趋势,主要原因是饮食结构的西化以及早期筛查的薄弱,导致晚期诊断率较高。相对而言,得益于筛查计划的普及,美国的结直肠癌死亡率显著下降。此外,随着治疗手段的不断进步,尤其是新辅助放化疗的普及,晚期结直肠癌患者的生存期得到了显著延长[59]。

对于肝癌,中国男性群体的肝癌死亡率显著下降,这与乙肝疫苗的广泛接种直接相关。此外,肝炎抗病毒治疗的普及,也有效降低了慢性乙型肝炎患者发展为肝癌的风险[60]。超声和血清甲胎蛋白筛查等手段的基层普及,也提高了肝癌的早期诊断率。相反,美国肝癌死亡率有所上升,主要原因之一是非酒精性脂肪性肝病的流行,尤其是在肥胖人群中,脂肪肝的发生率较高,进而发展为肝硬化和肝癌[61]。此外,酗酒的增加也导致了酒精性肝病相关的肝癌病例上升[62]。

在胃癌方面,中国的死亡率显著下降,特别是在男性群体。美国胃癌的死亡率一直较低,且呈逐年下降趋势,主要归因于长期卫生机构倡导的健康饮食习惯。

胰腺癌在中美两国的死亡率均呈上升趋势,这与经济发展和肥胖率上升密切相关。肥胖已被证明是胰腺癌的独立危险因素[63-64]。此外,胰腺癌早期症状不明显,且目前尚无广泛应用的有效筛查工具,导致癌症往往在晚期才被诊断,预后较差。

中国的甲状腺癌死亡率保持稳定,而美国则呈轻微下降趋势。美国的下降趋势可能与以下因素有关:早期诊断技术的进步;对低风险甲状腺癌的管理更为积极。

中国前列腺癌死亡率相对稳定,逐步上升的趋势与老龄化人口增加、PSA筛查的普及以及男性健康意识的提高有关。而美国前列腺癌死亡率显著下降,主要得益于PSA筛查的广泛应用[33],使得前列腺癌得以早期发现并进行治疗。

2 癌症负担及趋势解读

2.1 防治战略仍需调整:发病-死亡比有待进一步控制

自《“健康中国2030”规划纲要》发布实施以来,中国的癌症防治工作取得了显著且有效的进展。尽管美国《Cancer Statistics,2025》是基于2022年数据,而《Cancer incidence and mortality in China,2022》则是中国国家癌症中心根据2022年全国700余家癌症登记中心的真实记录编制的患者数据,可能存在一定的数量差异,但是所属同一时期疾病数据和变化趋势,仍具有参考价值。由于美国癌症中心发布的《Cancer Statistics,2025》并未提供年龄标准化率的数据,因此本文主要对比两国发病粗率,以充分反映各国基本情况。在对比中美两国肿瘤发病率数据以及发病-死亡比数据时,一些发展的方向供肿瘤防治工作者们参考。

首先,虽然以往将肺癌、胰腺癌、肝癌等高致死性癌症作为防治的重点,在检出率方面取得了较明显的收效,但是这些癌症的死亡率仍较高,相应的发病-死亡比仍较低,说明可能在高致死性癌症的检出时间窗方面,仍需要长周期、广范围、全方位的持续性投入,做好早诊早治工作;同时在高致死性癌症的中晚期诊断和治疗方面,也需要迈开脚步与国际接轨,向发达国家治疗水平看齐。

其次,虽然中国在甲状腺癌等低致死性癌症方面,发病-死亡比显著高于美国,但是在目前的防治工作中,仍需把握手术及诊疗标准,警惕由于对甲状腺结节的过度诊疗引起的医疗资源分布失衡。

最后,在消化道肿瘤方面,中国发病率仍较高,包括食管癌(15.87/10万)、胃癌(25.41/10万)、结直肠癌(36.63/10万),且上述癌种的发病-死亡比均低于美国,同时胃癌(1.38∶1)、食管癌(1.19∶1)这两类上消化道肿瘤的发病-死亡比较低,提示在上消化道肿瘤的防治工作中,仍需要加强卫生宣传教育,推动饮食习惯改善(如分餐制、戒烫食等),并普及电子胃镜、胶囊内镜等早期筛查技术到基层,前移检出时间窗,落实早诊早治的理念。

2.2 癌症组成转变

根据GLOBALCAN 2022的相关数据,男性前列腺癌在低HDI、高HDI(中国除外)和极高HDI的国家中均占主导地位,前列腺癌和肝癌在低HDI国家是主要的男性癌症相关死因;女性乳腺癌和宫颈癌在低至中等HDI国家占主导地位。而对于总体而言,肺癌和结直肠癌的发病率和死亡率均随着HDI的增加而增加,并且大多数西方国家(高HDI)的肝癌、胃癌和宫颈癌的发病率较低。

在185个国家或地区中,中国的年龄标准化发病率排第64位,年龄标准化死亡率排第68位,显示中国在全球癌症负担中处于中等水平[41]。并且发病率和死亡率模式同时具有发达国家和发展中国家的特点[41,65],包括肺癌在发病率和死亡率均为最高,胃癌、乳腺癌和食管癌的病例数和年龄标准化发病率均有所下降,肝癌、胃癌和食管癌的年龄标准化死亡率和绝对死亡人数均显著降低。中国的癌症发病率和死亡率构成模式仍处在由发展中国家(中低HDI)向发达国家(较高和极高HDI)转变的过程中,需要根据不同癌种的高发地区、高危人群制定基于证据的中国特色全面战略。

2.3 未来趋势展望

随着基因检测、靶向治疗和免疫治疗的发展与普及,两国癌症的精准治疗有望取得更大的突破,为癌症患者提供更精准、更有效的治疗方案。中国也将继续发展国际先进的癌症防治技术,并结合本国国情进行特色创新。在《“健康中国2030”规划纲要》部署的背景下,广大防治工作者通过加强健康教育,提高公众对癌症预防的重视程度,倡导健康的生活方式,如戒烟、限酒、合理饮食和适量运动等,结合普及的癌症筛查计划,未来将进一步落实抗癌防癌的理念。而美国可能需要进一步关注少数族裔和低收入群体的癌症防治需求,减少社会经济不平等对健康的影响,将医疗技术发展的获益拓展到各族裔群体。

3 总结

中美两国的癌症发病率、死亡率差异反映了两国经济发展阶段、医疗保健体系、中西文化生活方式的不同。在美国,得益于高投入高费用的成熟医疗保健体系,癌症生存率较高。随着中国社会的经济发展,癌症构成模式逐步向高HDI国家转变,特别是肺癌、乳腺癌等癌种,逐步实现了与发达国家相似的趋势。然而,中国在消化系统癌症(如胃癌、食管癌等)的防治工作仍需加强,尤其是在提高全国筛查覆盖率和改善高危饮食习惯方面。对于高致死性癌种,中国不仅需要广泛推进早诊早治工作,同时也需要发展建设与国际一流水平接轨的先进区域肿瘤医疗中心。

在“健康中国2030”与“美国癌症登月计划”的双重背景下,深化中美合作将成为破局关键。技术上,中国可引入美国质子治疗等尖端技术,美国则可借鉴中国乙肝疫苗全民接种经验(覆盖率超95%);政策上,双方需共同推动世界卫生组织癌症防控框架落地,尤其关注“一带一路”沿线国家的肿瘤登记系统建设。此外,人工智能与多组学技术的融合将重塑癌症诊疗范式,如利用深度学习分析CT影像筛查早期肺癌,或通过液体活检实现肝癌动态监测。唯有打破数据壁垒、整合全球资源,方能真正实现“癌症可防可控”的愿景。

综上,癌症防控不仅是一国卫生体系的试金石,更是人类共同面临的科学挑战。中美两国作为医疗创新的中流砥柱,应以数据共享为纽带,以患者福祉为核心,共同绘制全球抗癌的协作蓝图。

利益冲突:无。

作者贡献:徐睿锋负责论文设计,数据整理与分析,论文初稿撰写;王泓睿、车云负责数据整理与分析,论文审阅与修改;任娜、孙鑫、田雨负责论文审阅与修改;张国超、赵亮负责论文设计,数据整理与分析,论文审阅与修改。