【麻案精析】面对困难气道,教你一种高效的局部麻醉技术

时间:2025-09-10 12:14:37 来源 网络 作者:网络

对于存在困难气道的患者,有效的气道局部麻醉是实现成功且顺利的清醒插管的关键。在大多数此类病例中,清醒插管被视为保障气道安全的金标准和最适宜方法,因其可维持患者自主呼吸及气道通畅。首次尝试成功至关重要,因为后续每一次尝试都可能引发气道创伤、梗阻及出血等不良后果。

传统上,有效的气道局部麻醉需结合漱口、喷雾、雾化、雾化器及/或气道阻滞等多种方法。然而,许多技术存在局麻药递送不充分的问题,且无法将局麻药直接引导至喉入口,导致光纤镜通过声带时患者出现不适和咳嗽,可能需要使用更高剂量的局麻药,甚至无法实现首次尝试成功。此外,柔性支气管镜的工作通道较细,难以清除分泌物(尤其是黏稠分泌物)。“边进边喷”技术(在推进过程中通过支气管镜工作通道间歇性递送局麻药)虽能在可视化下给药,但局麻药能否成功沉积于目标部位,高度依赖患者配合及操作者技术。经气管注射局麻药(通过环甲膜穿刺注射,借助反射性咳嗽麻醉气管)虽能可靠地将局麻药送达喉入口,但具有侵入性,需准确定位环甲膜,且存在潜在并发症风险。

2025年8月,来自新加坡卫生服务集团樟宜综合医院麻醉与外科重症监护科的研究者,在Cureus发表多个病例,探索并提出了一种替代气道局部麻醉技术,该技术利用手术室常见设备,旨在达到下述目的:1.提高局麻药递送至喉入口及声带的效率;2.提供除吸引外的分泌物管理替代方案;3.证明使用现成手术室设备实现上述目标的可行性。

替代气道局部麻醉技术的描述

该替代技术以两套设备装置为核心。

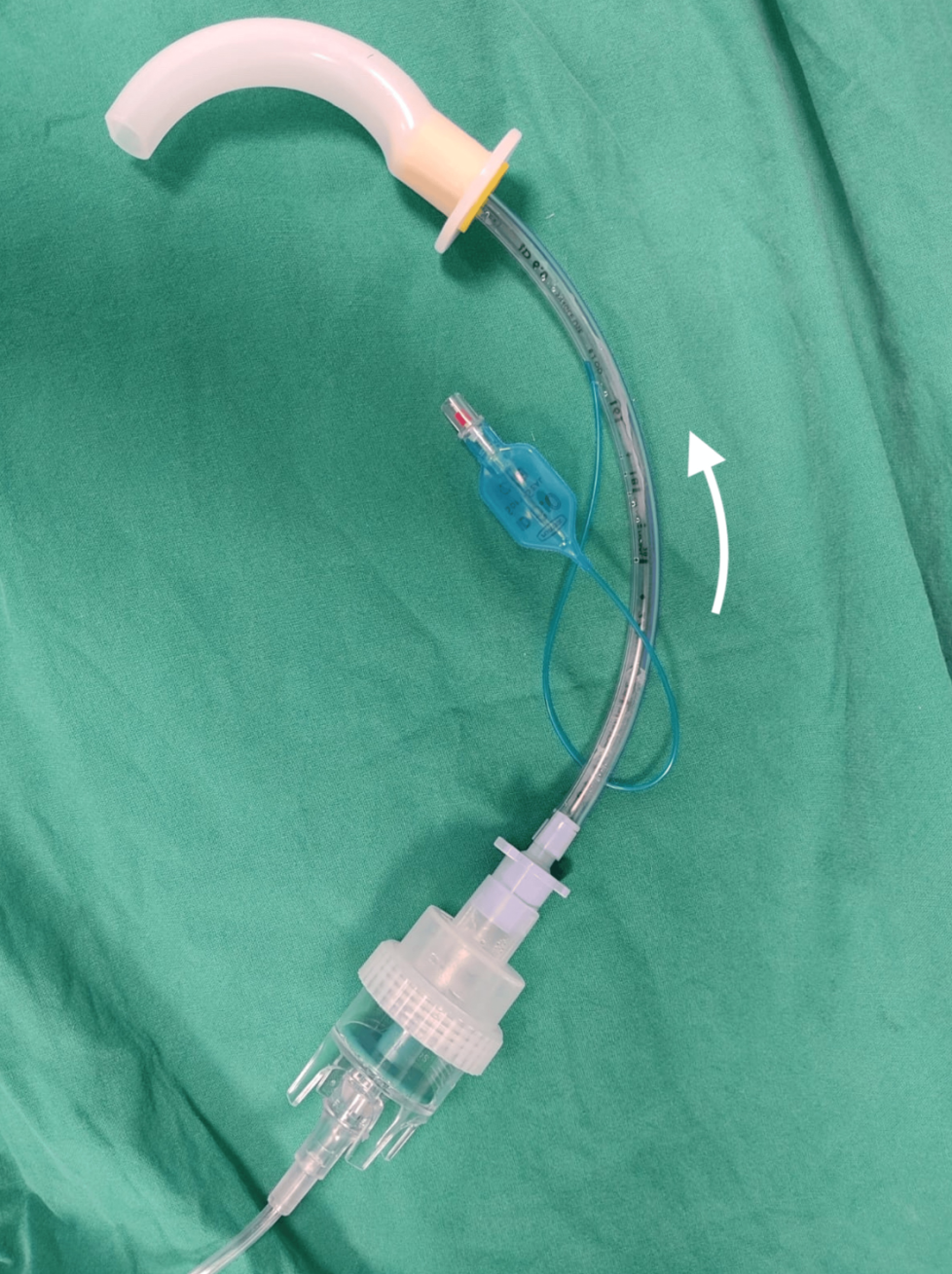

第一套装置如图1所示。该装置按以下顺序连接设备:氧气管(连接至辅助氧气出口,流速为8L/min)、雾化器舱(含4ml 2%利多卡因)、气管导管(ETT)、口咽通气道。若条件允许,建议使用后续插管所需的气管导管以减少浪费;否则,6号气管导管与此装置适配良好。患者将口咽通气道自行插入口腔,并在耐受范围内推进,雾化期间由麻醉团队轻轻固定(图2)。口咽通气道的型号选择遵循标准:从患者口角至下颌角的距离。

图1 第一套设备装置(白色箭头指示氧气流向)

图2 第一套设备装置的放置与使用(白色箭头指示氧气流向,该患者的临床细节见病例1)

在此之前,需通过局麻药喷雾或直接使用该设备装置雾化,对舌后部至口咽进行局部麻醉。病例1采用前者,病例4采用后者。该技术旨在将局麻药精准送达喉入口。在口咽通气道与雾化器之间插入气管导管,是为了保持雾化器舱直立。

保留气管导管全长有两个原因:一是提供必要的曲率以维持雾化器舱直立(若导管较短,舱体可能倾斜,导致雾化效率降低);二是尽可能使用同一气管导管进行后续插管,减少设备消耗。

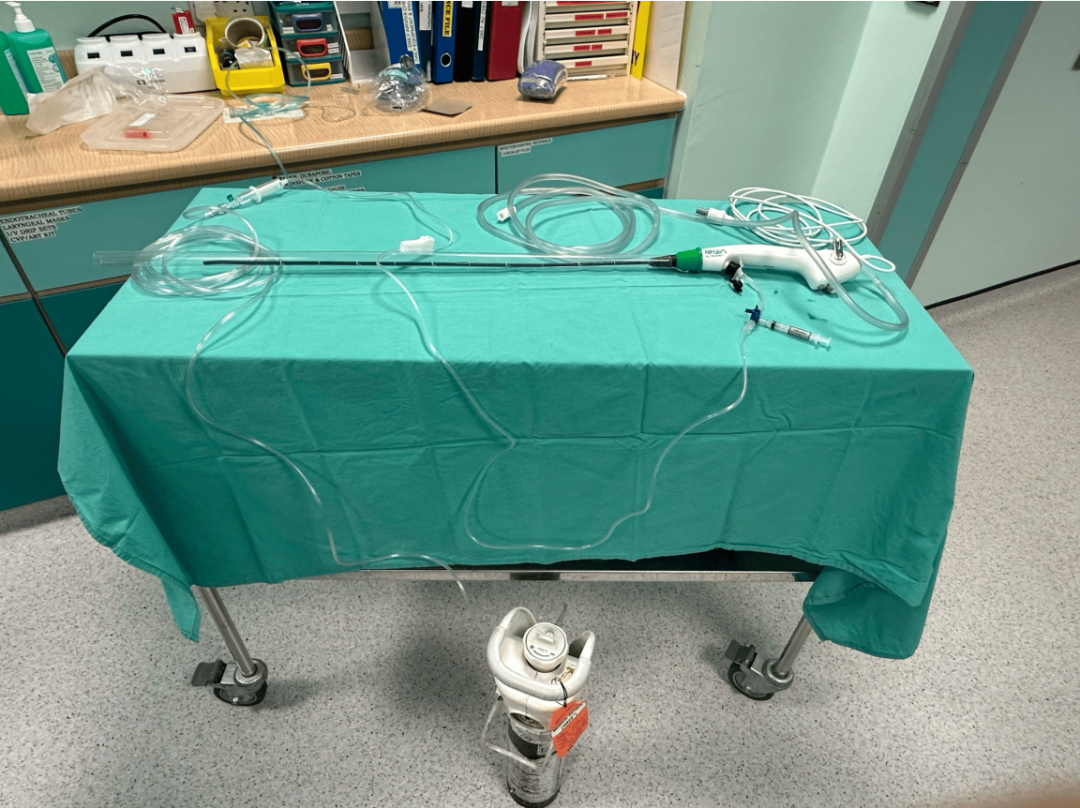

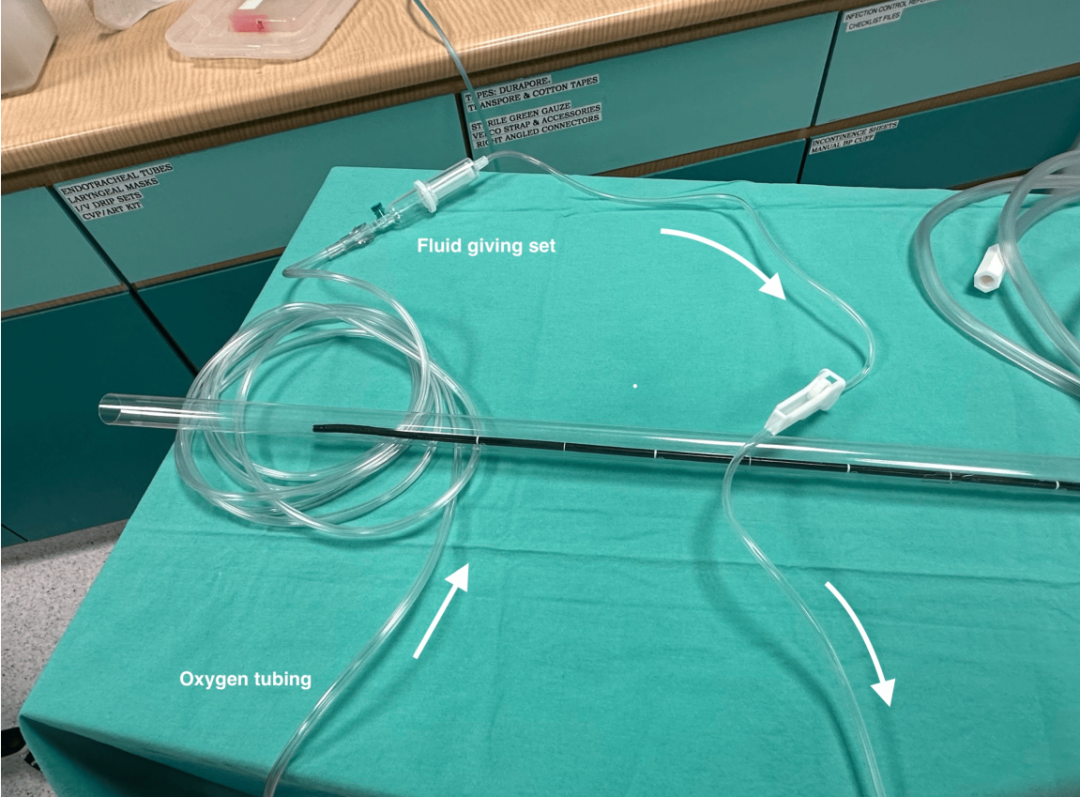

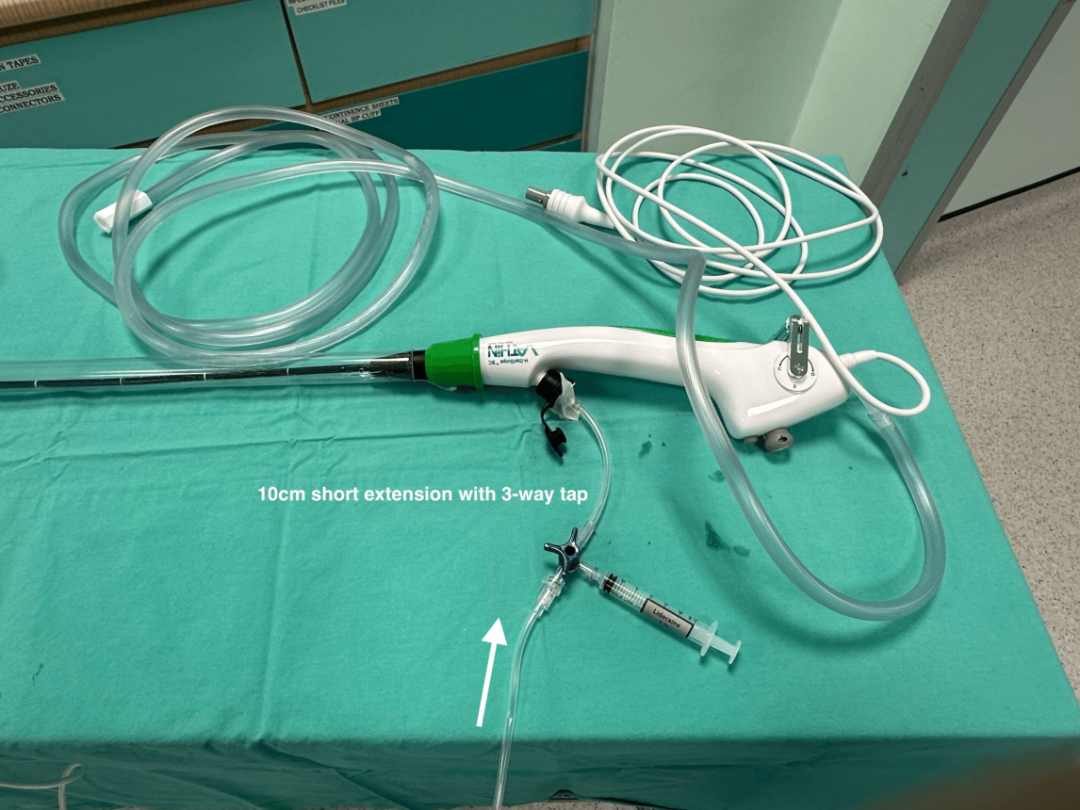

第二套装置如图3所示。该装置按以下顺序连接:氧气管(连接至独立氧气瓶)、输液器、带三通阀的10cm短延长管、Ambu光纤支气管镜的工作通道(图4-5为特写视图)。

图3 第二套设备装置

图4 第二套设备装置特写视图1(白色箭头指示氧气流向)

图5 第二套设备装置特写视图2(白色箭头指示氧气流向)

在支气管镜操作过程中,通过工作通道维持2-4L/min的氧流量,以辅助清除分泌物,作为吸引的替代方案。仅当可视化声带后,在推进气管导管前,通过三通阀以10L/min的氧流量给予4%利多卡因(2-3ml)进行最终喷雾。这一改进增强了传统“边进边喷”技术,额外气流有助于局麻药扩散、增加氧供及改善分泌物管理。气管导管放置完成后,移除支气管镜时,立即停止通过工作通道的氧气输送。

这些设备装置已在以下4例病例中实现了顺利的单次尝试插管。由于本病例系列的主要目的是描述气道局部麻醉技术,未对镇静方案进行标准化。麻醉医师可使用其偏好的镇静方案,各病例的镇静方案已相应记录,以反映实际临床中的变异性。

病例1

患者,男性,70岁,有GOLD E级慢性阻塞性肺疾病(COPD)病史,长期氧疗(1-2L/min),合并支气管扩张,因舌根部无痛性肿胀数周入院。计划行择期清醒纤支镜引导气管插管、气管切开术、全内镜检查、舌根部肿瘤活检及鼻胃管置入术。

手术当日,患者室内空气下基线血氧饱和度为88-89%,伴基线喘息,Mallamp清醒气管插管评分为4级。

光纤支气管镜检查显示,巨大外生性舌根部肿瘤占据整个舌后1/3(图6)。

图6 光纤下舌根部肿瘤视图(白色箭头所示)

采用上述方法进行气道局部麻醉(如图2所示),成功实现首次尝试经口清醒插管,使用7号气管导管。局部麻醉所用利多卡因总剂量为6mg/kg。

考虑到患者基线血氧饱和度较差,气道管理期间采用高流量鼻导管,设置为FiO₂90%、50L/min。整个清醒气管插管过程中,SpO₂维持在100%,血流动力学无显著变化。

患者气管插管期间的镇静方案:靶控输注瑞芬太尼,效应室浓度1.0ng/ml。

病例2

患者,女性,27岁,有囊性水瘤病史及多次手术史,因左侧口角瘢痕挛缩松解术及左侧唇部游离桡侧前臂皮瓣修复术择期入院。既往手术史包括:3月龄、5月龄、4岁、10岁时多次切除术,25岁时硬化治疗。最大张口度为一指宽,伴明显瘢痕组织(图7),Mallamp清醒气管插管评分为4级。计划行经鼻插管。

图7 病例2的最大张口度及导致困难气道的明显瘢痕组织

采用上述方法进行气道局部麻醉,使用复方苯佐卡因麻醉鼻黏膜。首次尝试经右鼻孔顺利插入6.5号气管导管(图8)。局部麻醉所用利多卡因总剂量为5.5mg/kg。整个清醒气管插管过程中,SpO₂维持在100%,血流动力学无显著变化。次日随访时,患者对插管过程表示满意。

患者气管插管过程的镇静方案:靶控输注瑞芬太尼(效应室浓度0.9ng/ml)联合右美托咪定(0.5μg/kg/h)。

图8 病例2的插管后视图

病例3

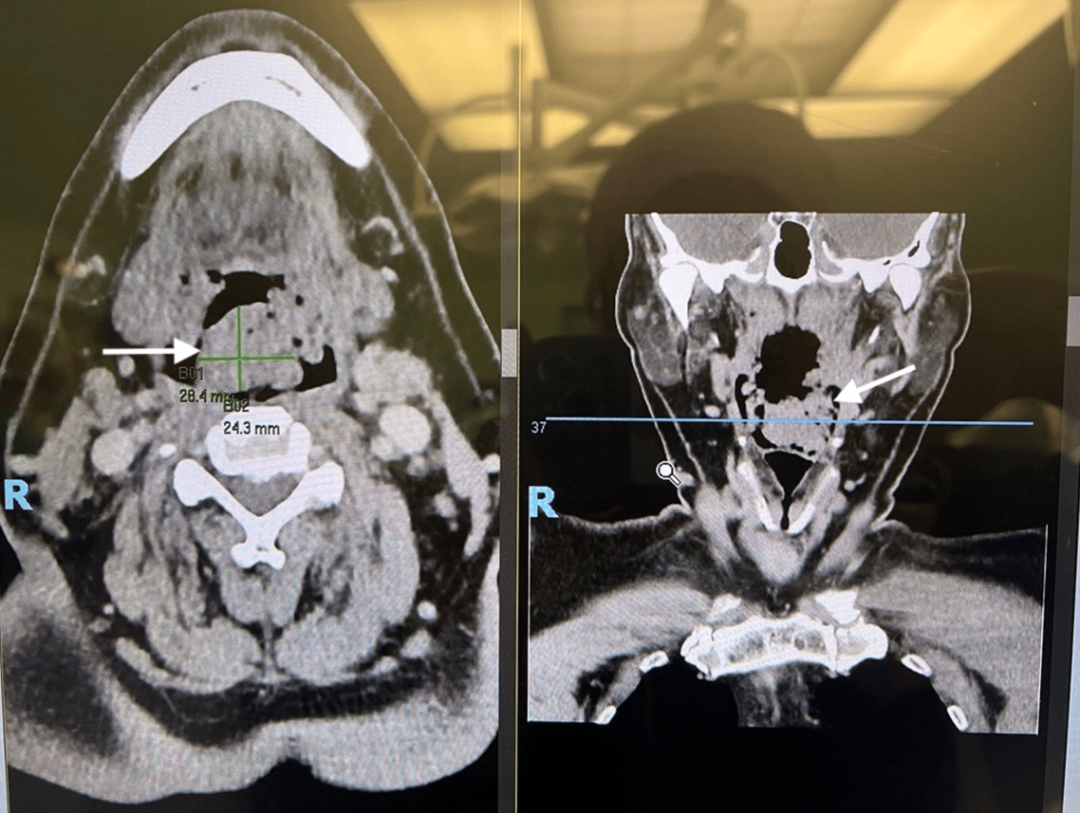

患者,男性,50岁,有重度阻塞性睡眠呼吸暂停(呼吸暂停低通气指数70)、肥胖低通气综合征、肥胖(BMI 38)及会厌肿块病史,因全内镜检查、会厌肿块活检、双侧扁桃体切除术及舌扁桃体切除术择期入院。术前颈部CT显示腺样体增生,鼻咽部中央软组织及双侧腭扁桃体增大;会厌处可见一结节状软组织密度病灶,密度相似但性质不明(图9)。Mallamp清醒气管插管评分为3级。

图9 病例3的颈部CT显示腺样体增生,鼻咽部中央软组织及双侧腭扁桃体增大(白色箭头所示)

采用上述方法进行气道局部麻醉,使用复方苯佐卡因麻醉鼻黏膜。首次尝试经左鼻孔顺利插入7号加强型气管导管。局部麻醉所用利多卡因总剂量为4.9mg/kg。整个清醒气管插管过程中,SpO₂维持在95%以上,血流动力学无显著变化。次日随访时,患者对插管过程表示满意。

患者气管插管的镇静方案:靶控输注瑞芬太尼(效应室浓度0.5-1.0ng/ml)。

病例4

患者,男性,61岁,左侧扁桃体肿瘤延伸至鼻咽部,因活检、硬质食管镜检查及麻醉下检查择期入院。术前颈部MRI显示,左侧扁桃体窝为中心可见一不均质、强化、分叶状肿块,大小约4.7cm×4.2cm×3.0cm,局部延伸至舌根部、软腭、鼻咽部、咽后/椎前及咽旁间隙,越过中线,导致鼻咽/口咽几乎完全闭塞(图10)。Mallamp清醒气管插管评分为4级。

图10 病例4的颈部MRI显示不均质、强化分叶状肿块(白色箭头所示),大小约4.7cm×4.2cm×3.0cm,以左侧扁桃体窝为中心,局部延伸至舌根部/软腭、鼻咽部、咽后/椎前及咽旁间隙

采用上述方法进行气道局部麻醉,首次尝试经口顺利插入6号气管导管。局部麻醉所用利多卡因总剂量为2.2mg/kg。整个清醒气管插管过程中,SpO₂维持在100%,血流动力学无显著变化。

患者气管插管过程中的镇静方案:靶控输注瑞芬太尼(效应室浓度0.6ng/ml)联合靶控输注丙泊酚(效应室浓度0.6μg/ml)。

麻案精析的评述

清醒气管插管作为困难气道管理的“金标准”,其核心挑战始终聚焦于如何在保障患者安全与舒适的前提下,实现高效的气道麻醉与精准操作。新加坡樟宜综合医院团队发表的病例系列报告,提出了一种整合靶向局麻药递送与气道廓清功能的创新技术,不仅为临床实践提供了实用解决方案,更与当前国际指南的核心原则形成深度呼应,为困难气道管理的技术迭代提供了重要启示。

充分的气道局部麻醉是确保清醒气管插管过程中患者舒适及操作成功的关键。传统局麻药递送技术(如雾化、喷雾等)通常能较好地对上气道进行局部麻醉,但喉入口处麻醉覆盖不佳会增加患者不适及操作难度——当柔性支气管镜或气管导管通过声带时,患者易出现咳嗽或恶心。

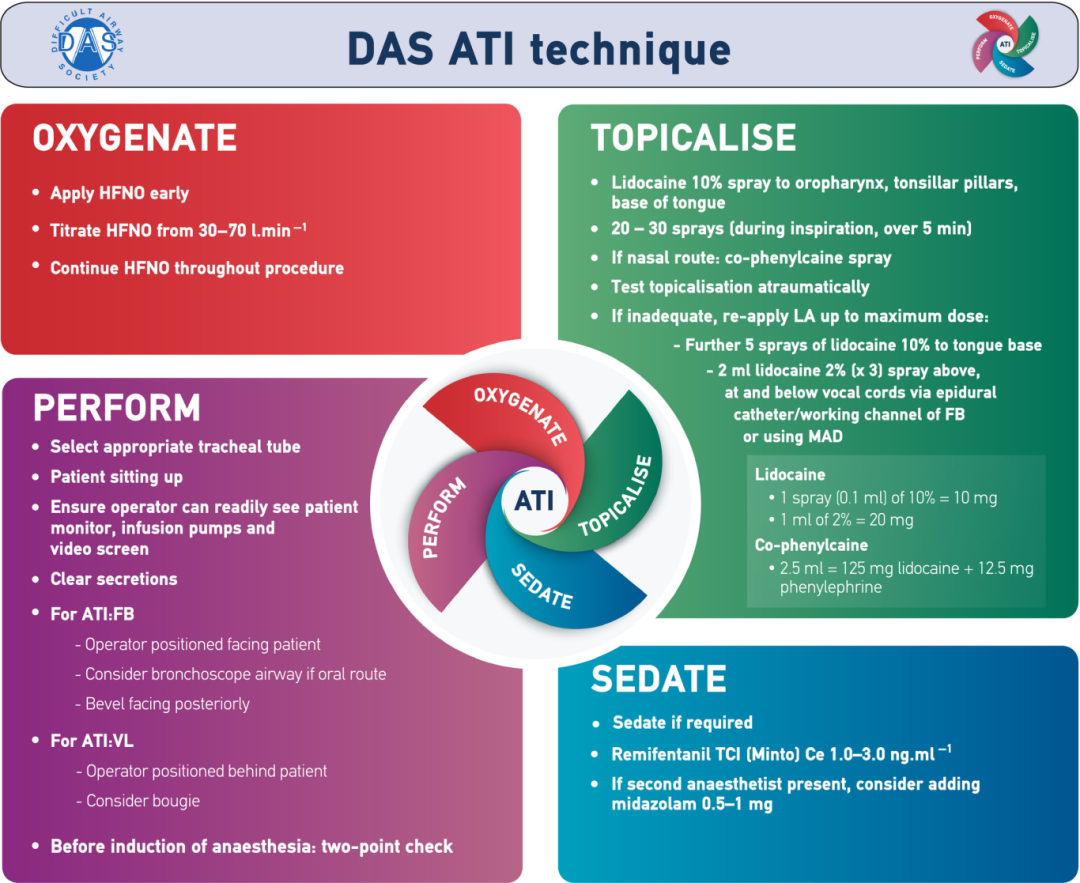

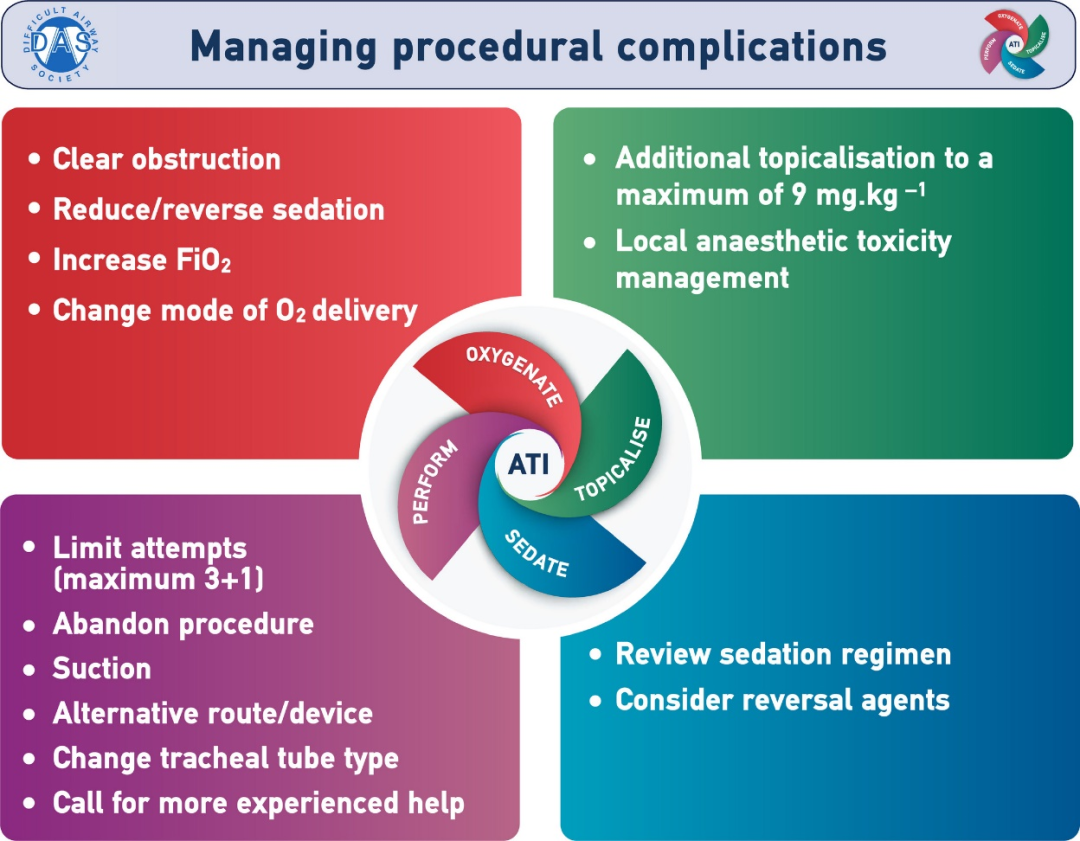

当前国际指南对清醒插管的技术规范已形成明确共识。英国困难气道协会2020年指南强调,清醒气管插管的成功取决于“充分的表面麻醉、有效的氧合维持及最小化的气道创伤”,而美国麻醉医师协会2022年指南则将“首次尝试成功率”作为衡量气道管理质量的关键指标。该研究提出的双装置技术体系,恰好精准回应了这些核心要求。

英国困难气道协会2020年指南中有关气道麻醉的相关内容描述如下:

清醒气管插管的成功取决于局部麻醉药在气道的有效局部应用。鼻腔血管收缩可降低鼻出血的发生率。经鼻气管插管前推荐使用鼻腔局部血管收缩剂(A级推荐)。

利多卡因相较于其他局部麻醉药具有理论上的安全性优势,因其心血管及全身毒性风险较低,是清醒气管插管中最常用的局部麻醉药。气道局部麻醉后,有临床证据显示,当利多卡因剂量达到6.0-9.3mg/kg理想体重时,可能出现毒性反应或血浆浓度超过中毒阈值。局部应用利多卡因的剂量不应超过9mg/kg理想体重(C级推荐)。推荐9mg/kg而非9.3mg/kg是出于便于计算的务实考量。临床医师应认识到,这一剂量是上限而非目标剂量,实际应用中很少需要达到该剂量。还需考虑所有途径(如区域阻滞或手术浸润)使用的局部麻醉药总剂量(D级推荐)。多项研究表明,低浓度利多卡因与高浓度利多卡因效果相当,但高浓度可能使气道麻醉起效更快。与所有局部麻醉技术一样,需高度警惕罕见的局部麻醉药毒性反应风险,同时应配备相应的培训、操作流程及急救药物(包括脂肪乳剂)(D级推荐)。

可卡因用于局部麻醉和血管收缩时可能引发毒性心血管并发症,且其在经鼻气管插管时的镇痛效果并不优于复方苯佐卡因(2.5ml 5%利多卡因/0.5%去氧肾上腺素)。因此,不建议在此场景中使用可卡因,而去氧肾上腺素联合利多卡因则更为适宜(A级推荐)。

局部麻醉药的吸收程度因给药装置而异,但这不应影响最大剂量的计算。目前尚无充分证据推荐特定的局部麻醉技术(如黏膜雾化、边进边喷、经气管注射、雾化吸入)。然而,舌咽神经和喉上神经阻滞可能导致局部麻醉药血浆浓度升高、局部麻醉药全身毒性及患者舒适度降低。因此,有创技术应仅限于具备相关操作经验的人员使用(B级推荐)。可使用雾化利多卡因,但其吸收程度不稳定,因此为补偿这一不足,实际应用中可能需使用更高剂量。无论采用何种技术,在进行气道操作前,均应以无创伤方式(如使用软吸痰管或Yankauer吸引器)评估局部麻醉效果(D级推荐)。

清醒气管插管中并非必须使用抗胆碱药,且其可能引发不良临床后果(D级推荐)。支持在清醒气管插管中使用抗胆碱药的证据有限,但在麻醉患者中,其可能改善柔性支气管镜的视野清晰度。若使用抗胆碱药,为达到最佳黏膜干燥效果,肌内注射应在清醒气管插管前40-60分钟进行,而静脉给药在此场景中的数据较少。

第一套装置通过口咽通气道对上气道及喉入口进行雾化,第二套装置通过柔性支气管镜工作通道实现对声门及声带的靶向可视化局麻药喷雾,并增强分泌物管理。这一系列系列证实了这种技术的可行性和有效性,且该技术仅使用现成的手术室设备。

DAS指南曾指出,喉入口区域麻醉不足是导致患者呛咳、插管失败的主要原因,而经环甲膜穿刺等传统有创方法虽效果确切却伴随出血、皮下气肿等风险。该技术通过无创方式将利多卡因精准沉积于声门区,在4例复杂病例(包括舌根部肿瘤、囊性水瘤等)中均实现零呛咳插管,验证了其在高风险气道中的可靠性。

这种方法的主要优势包括:

1、靶向局麻药递送

这一气道局部麻醉方法旨在将局麻药精准沉积于喉入口——这一区域在传统方法中常麻醉不足。通过更有效地靶向该区域,观察到患者咳嗽减少且插管耐受性改善。这可能提高操作效率,本系列4例病例均实现顺利的首次清醒气管插管尝试成功,也反映了这一点。

2、分泌物管理与氧气吹入

控制流量的氧气能有效排出分泌物,是清醒纤支镜引导气管插管期间吸引的可行替代方案。使用2-4L/min的氧流量,对分泌物过多或呼吸功能受损的患者尤为有益,如病例1(COPD合并支气管扩张)和病例4(扁桃体肿瘤伴严重气道狭窄)。此外,它能在整个清醒纤支镜引导气管插管过程中提供氧补充。

3、减少局麻药用量

更高效的局麻药递送可降低总剂量,减少全身毒性风险。由于药代动力学及患者个体因素的差异,常规临床实践中应避免使用7-9mg/kg的利多卡因上限剂量。

4、利用现有设备

通过重新利用常见设备,该方法在缺乏专用局部麻醉装置时提供了实用解决方案。

尽管该技术展现出显著优势,其临床应用仍需置于更广阔的证据体系中审视。研究的局限性恰为未来改进指明了方向:多步骤操作导致的准备时间延长,可能限制其在急诊“无法插管-无法通气”场景中的应用,这提示需借鉴视频喉镜技术的快速性优势,探索“靶向麻醉+可视化插管”的融合方案。

总之,该研究为困难气道管理的临床决策提供了重要参考:在择期复杂气道(如头颈部肿瘤、严重瘢痕挛缩)中,靶向麻醉技术可作为首选方案;而在急诊场景中,需结合患者配合度、气道梗阻程度建立方案,平衡效率与安全性。

原始文献:

Seet RH, Ong J, Gobindram A, Malanjum JE. An Alternative and Efficient Topicalization Technique for the Difficult Airway: A Case Series. Cureus;17(8):e89259. doi: 10.7759/cureus.89259.