超加工食品(UPFs)是指经高度工业加工、通常富含脂肪、盐和糖,但缺乏膳食纤维、蛋白质和多种微量营养素的即食食品。这类食品因其方便、味道诱人、包装吸引及利润高而迅速占领市场,逐渐取代传统食品来源。现有研究表明,UPF与多种不良健康结局密切相关,包括肥胖、代谢异常及心血管疾病等,且其消费量在全球范围内持续增长。 UPF的分类常用NOVA系统,将食品分为四组,其中第四组即为超加工食品。

近年来,学者提出利用超加工标记物(MUPs)这一客观成分识别法,更精准地界定UPF。MUPs包括调味剂、着色剂、甜味剂、改性油、加工助剂等57种具体食品添加剂成分,任何食品含有至少一种MUP即被归类为UPF。之前的研究显示,在英国市场中,味道、乳化剂及着色剂是最常见的MUPs。 尽管UPF与健康风险的关联被广泛报道,迄今尚无研究系统探索具体MUPs与全因死亡率的关联。

本研究首次基于英国生物样本库(UK Biobank)大规模人群数据,通过37种MUPs评估其与全因死亡率的关系。研究发现味道、增味剂、着色剂、甜味剂及多种糖类5个MUP类别与全因死亡率呈显著正相关,而其他类别如加工助剂、蛋白质来源及纤维未见显著关联。13种MUPs亦显示与死亡率存在显著相关性,其中凝胶剂与死亡风险呈负相关。该研究为针对UPF的健康干预措施提供靶点,并为未来机理研究奠定基础。

研究共纳入186,744名年龄40至75岁的参与者,均完成至少一次Oxford WebQ的24小时膳食回顾。研究团队对每个膳食项匹配了最多10种英国主要超市销售的商业食品,统计其含有的57种MUPs,归为9大类,其中37种具体MUPs被识别。基于食品所含MUPs的比例,计算每位参与者对应MUPs的摄入量占总食物摄入量的百分比(%TFI)。以此为基础,采用Cox比例风险回归模型,结合惩罚性立方样条函数,评估UPF及各MUP类别、具体MUPs摄入量与全因死亡率的关联,调整相关混杂因素。

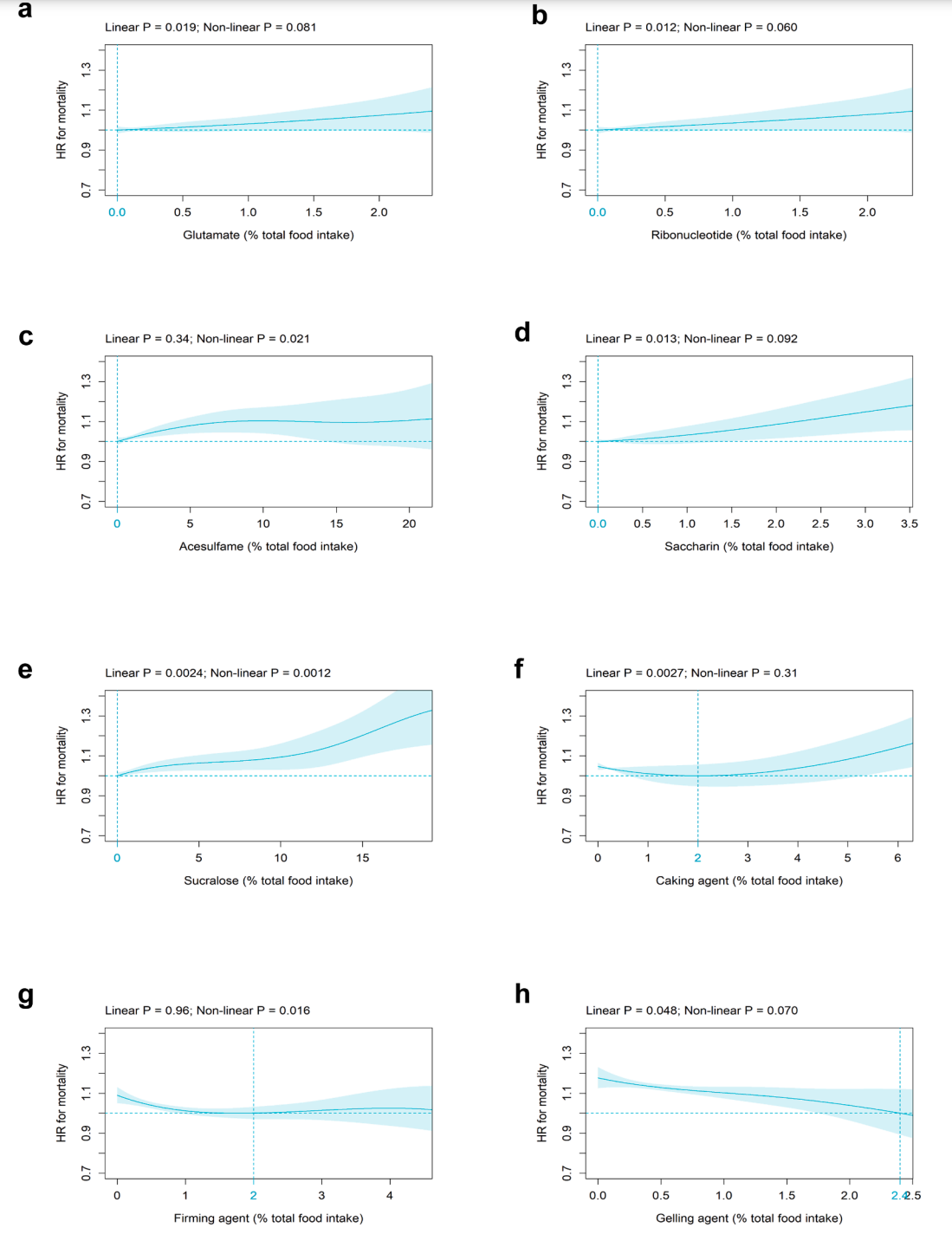

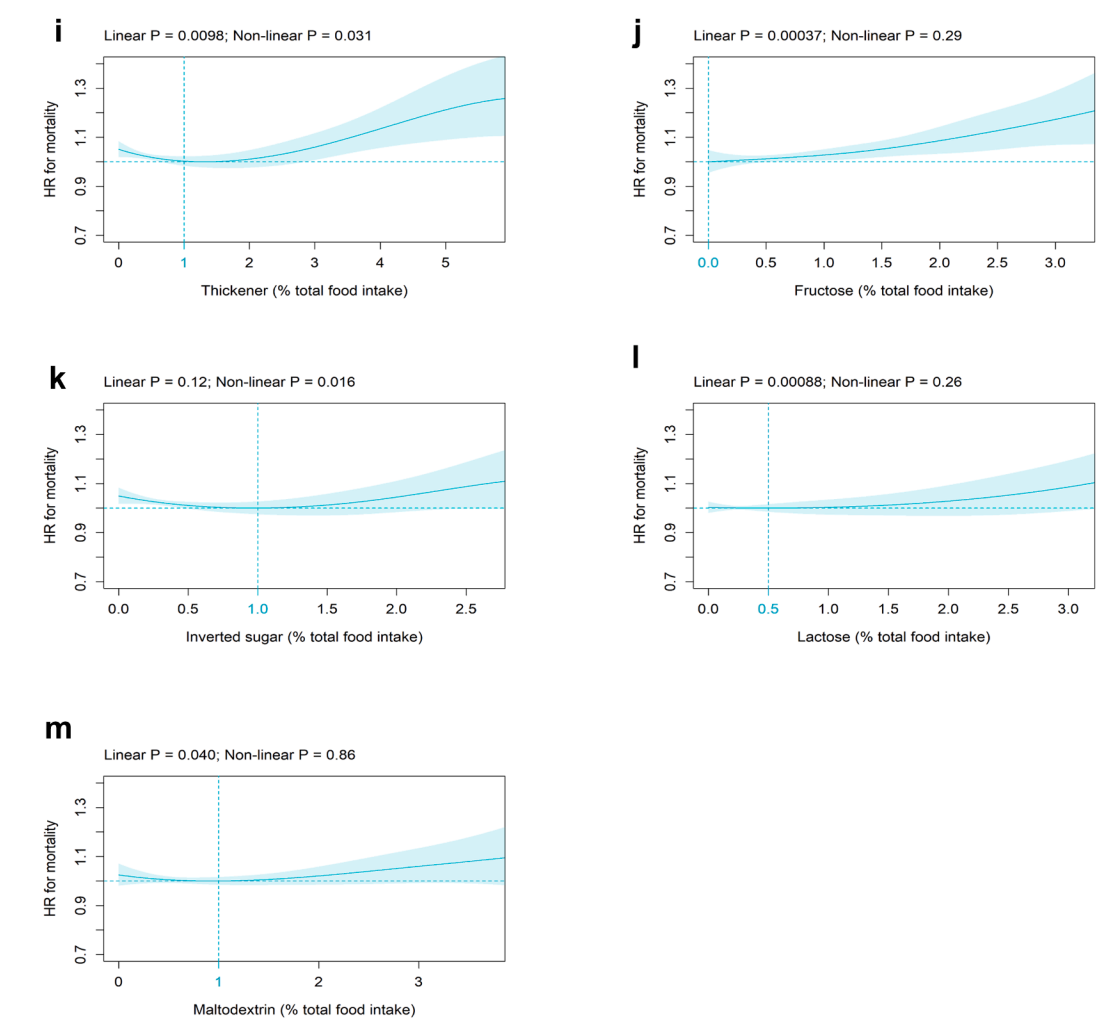

结果显示,随访11年期间,共记录10,203例死亡事件。UPF摄入量超过18%TFI后,死亡风险显著增加。五个MUP类别——味道、增味剂、着色剂、甜味剂及多种糖类均呈现与死亡风险的显著线性正相关。13种MUPs中,谷氨酸盐、核苷酸、甜味剂、加工助剂(凝结剂、硬化剂、凝胶剂、增稠剂)、以及糖类(果糖、反转糖、乳糖、麦芽糊精)均与死亡率呈显著相关。值得注意的是,凝胶剂摄入与死亡风险呈负相关,可能因含有益健康的果胶成分所致。 除上述MUPs外,其他类别如改性油、蛋白质来源及膳食纤维未见显著关联。多种敏感性分析验证了主要结论的稳健性。

图:特定MUPs与全因死亡率的关联

总之,本研究从37种MUPs视角系统揭示其对全因死亡率的影响,为超加工食品健康危害的具体成分提供了科学依据。味道和增味剂可能通过提升食欲、促进享乐性进食及干扰味觉-营养学习机制,促进体重增加和肥胖。着色剂不仅增加食品吸引力,还与注意力缺陷多动障碍、自闭症谱系障碍及潜在致癌风险相关。甜味剂可能干扰甜味与能量摄入的联结,导致能量调节障碍。自由糖类则直接关联肥胖及代谢疾病风险。

虽然某些MUPs如乳化剂和谷蛋白等文献报道有健康风险,本研究未发现其与死亡率的显著关联,可能因其效应需结合食品整体结构和加工方式共同作用。 该研究采用基于MUPs的UPF定义方法,较传统基于食品清单的分类更为客观和可重复。研究数据来源于大型人群,调整了多种混杂因素,但仍存在自报饮食信息误差、潜在的残余混杂及健康志愿者效应等局限。

原始出处

Kathrin Marie Krost,a,d Gerrit Eichner,b,d Mathias Fasshauer,a,c,e and Nathalie Judith Eisea,∗,e.Association of 37 markers of ultra-processing with all-cause mortality: a prospective cohort study in the UK Biobank.2025;88: 103448.https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103448