辅助生殖技术(ART)中的体外受精(IVF)成功率,传统上以鲜胚移植周期的活产率(LBR)为主要评价指标。近年来,随着胚胎冷冻技术的进步和冷冻胚胎移植(FET)的广泛应用,累计活产率(CLBR)逐渐成为更具临床意义的终点指标。卵母细胞的数量被认为是影响LBR和CLBR的重要预测因素,但关于最佳取卵数的争议一直存在。以往研究表明,鲜胚周期的LBR在一定卵母细胞数量后趋于平台或下降,理想取卵数多在6至15个之间,且需平衡多囊卵巢综合征(PCOS)患者的卵巢过度刺激综合征(OHSS)风险。

本研究汇聚了四项随机对照试验的患者数据,探讨了使用新一代人源重组促卵泡激素δ(rFSH-δ)进行卵巢刺激时,取卵数量与鲜胚及冷冻胚胎移植后的CLBR之间的关系。结果显示,随着取卵数的增加,CLBR显著提升,在21至25个卵母细胞时达到平台期。此外,年龄对CLBR的影响显著,年龄较大的患者在取卵数超过20个时,CLBR仍持续增加,而年轻患者则未表现出类似受益。该研究为个体化促排策略提供了有力依据,有助于优化IVF治疗方案,提高生育成功率。

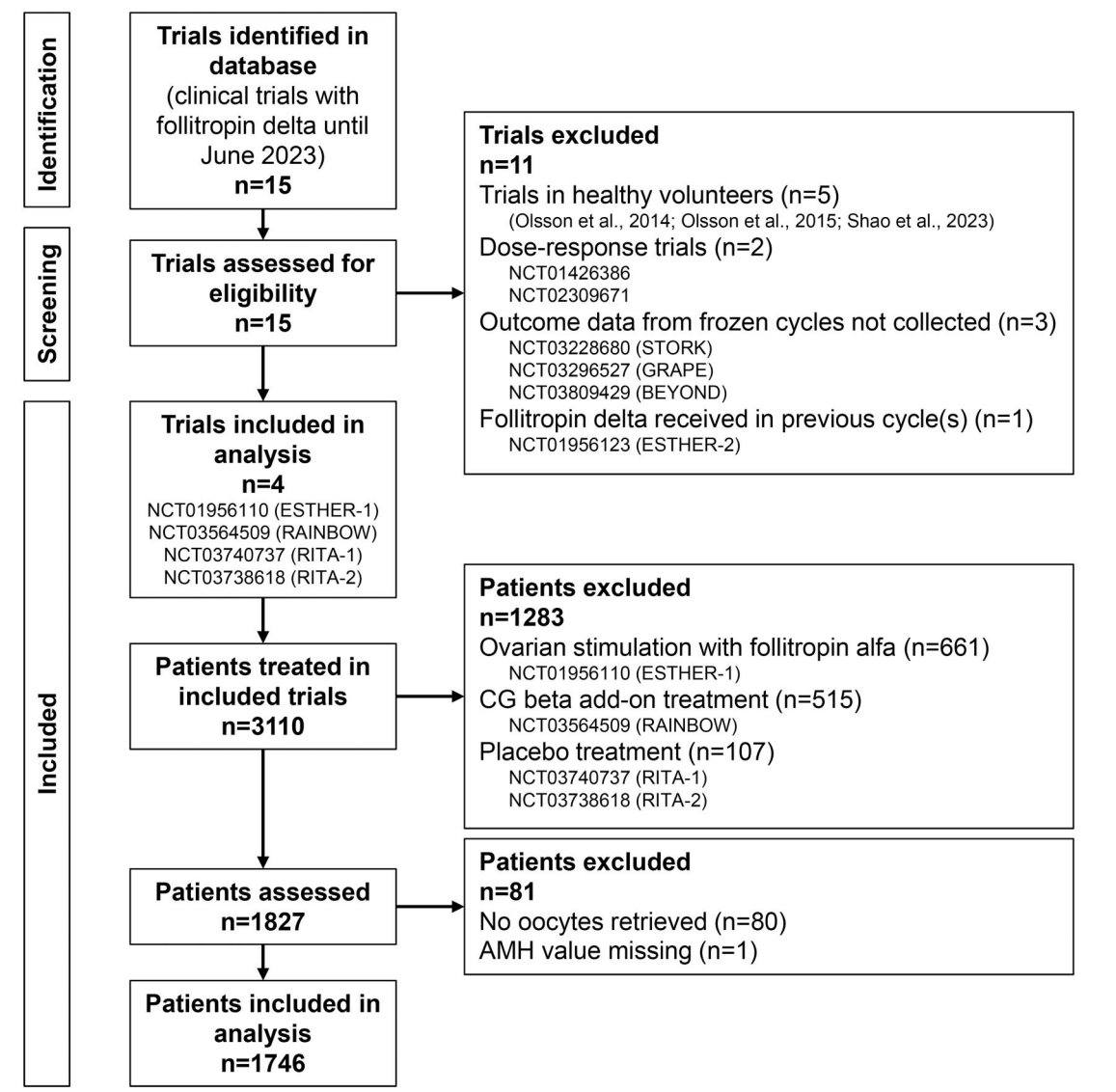

研究采用荟萃分析方式,纳入来自欧洲、北美和南美12个国家的1746名患者数据,这些患者参与了四项随机对照试验(试验编号NCT01956110(ESTHER-1)、NCT03564509(RAINBOW)、NCT03740737(RITA-1)及NCT03738618(RITA-2)),均接受Follitropin Delta促卵巢刺激。

入组患者年龄18至42岁,首次或第二次接受IVF/ICSI治疗,符合GnRH拮抗剂或激动剂方案,排除III-IV期子宫内膜异位症及复发性流产史。促排剂量依据患者基础AMH水平和体重个体化调整,促排后进行hCG或GnRH激动剂触发,取卵后实施IVF或ICSI,鲜胚单或双囊胚移植于第5天,剩余优质囊胚冷冻保存。所有在促排后一年内启动的冷冻周期均纳入累计活产率分析。

图:研究流程图

主要终点为CLBR,定义为促排周期及随后冷冻周期中至少一次活产。次要终点为LBR。统计学采用逻辑回归分析结合分数多项式模型预测CLBR,分亚组分析包括年龄、AMH水平及取卵数。

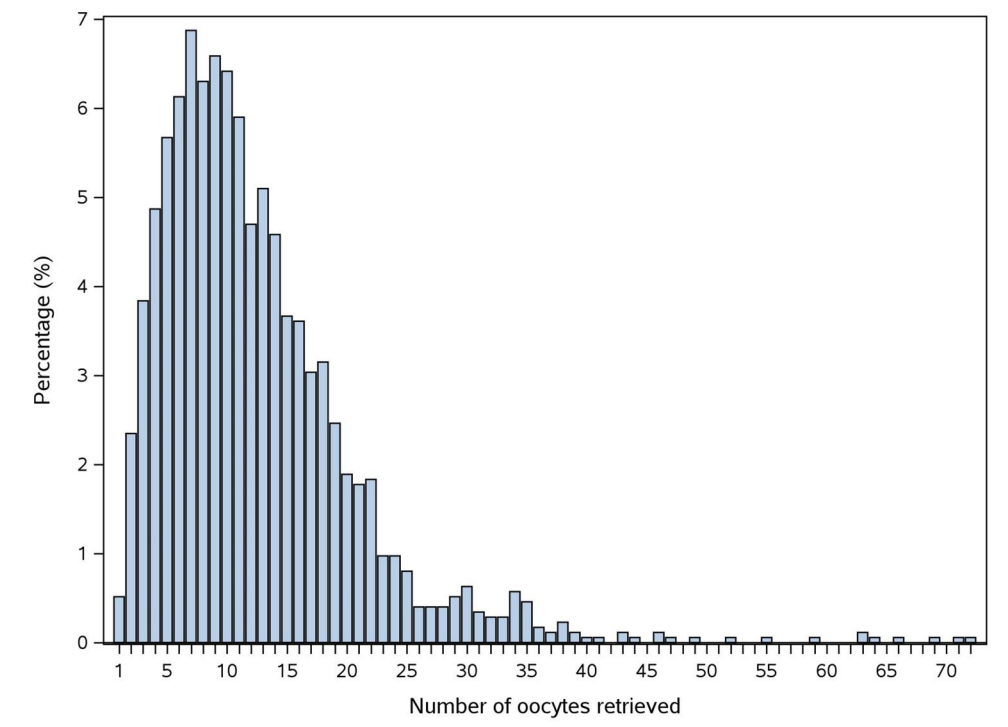

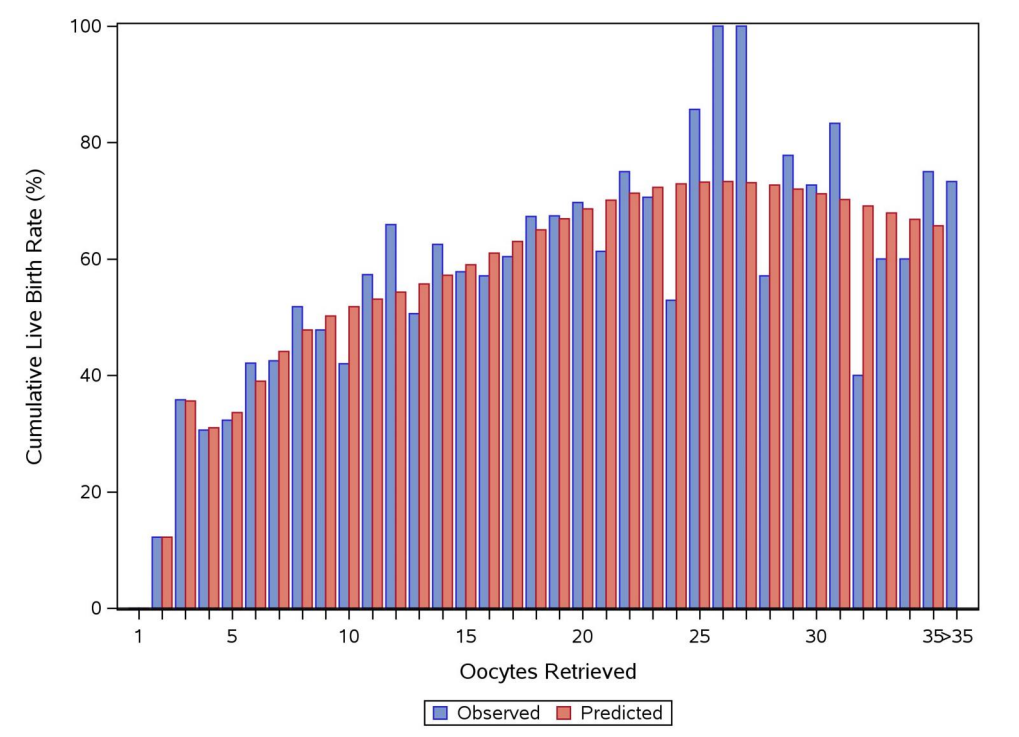

结果显示,共纳入1746例患者,平均年龄33.8岁,取卵平均数为12.4个,胚胎冷冻周期启动率42.4%。鲜胚周期活产率为29.1%,累计活产率为51.4%。CLBR随取卵数增加显著上升,达到超过60%时取卵数超过15个,超过70%时取卵数超过20个,整体在21至25个取卵数量就会达到平台期。

图:研究总体人群中获卵数的分布情况

年龄分层显示,35岁以下患者CLBR为57.1%,35-37岁为51.6%,38岁及以上为35.8%。38岁及以上高龄患者取卵15个以上时CLBR持续上升,15-19个卵CLBR为41.3%,20-24个为53.4%,25个及以上为58.7%。而年轻患者(<38岁)中,取卵数超过20个未见显著额外获益。AMH水平对CLBR影响不显著,低于或高于15 pmol/L的患者CLBR相近,分别为52.0%与50.9%。

与鲜胚周期活产率相比,取卵超过14个后鲜胚活产率出现下降趋势,而CLBR则持续上升,强调了累计指标的重要性。

图:按获卵数划分的观察到的与预测的累积活产率

综上,本研究证实卵母细胞数量与CLBR呈正相关,且在21-25个卵数量段达到平台期。高龄患者在取卵数超过20个时,CLBR仍可显著提升,而年轻患者则无明显益处。取卵数对CLBR的个体化调节,应结合患者年龄和生育风险综合评估,指导促排剂量调整,最大化生育成功率同时减少OHSS风险。此外,鲜胚移植周期活产率与CLBR的不同趋势提示临床决策应更多关注累计生育结局,合理规划鲜胚与冻胚移植策略。

原始出处

Lobo R, Santos-Ribeiro S, Falahati A, et al. One-year cumulative live birth rate associated with the number of oocytes in ovarian stimulation with follitropin delta: a pooled analysis of four randomized controlled trials. Hum Reprod. 2025;40(8):1526-1534. doi:10.1093/humrep/deaf111