近年来,炎症性肠病(Inflammatory Bowel Disease, IBD)的全球发病率不断攀升,患者数量逐年增加。现有的药物治疗手段往往伴随疗效有限、副作用显著等问题,亟需更加安全高效的新型疗法。

近日,广州医科大学唐国胜教授团队联合南开大学、天津大学等多家单位在国际权威期刊《Nature Communications》在线发表题为 “Fishing out AIEC with FimH capturing microgels for inflammatory bowel disease treatment” 的最新研究成果。他们创新性地提出了一种“无药物”的治疗思路:利用仿生微凝胶“钓鱼”般捕获并清除与IBD密切相关的致病菌——黏附侵袭性大肠杆菌(AIEC),显著缓解小鼠结肠炎症,为IBD防治提供了全新方案。

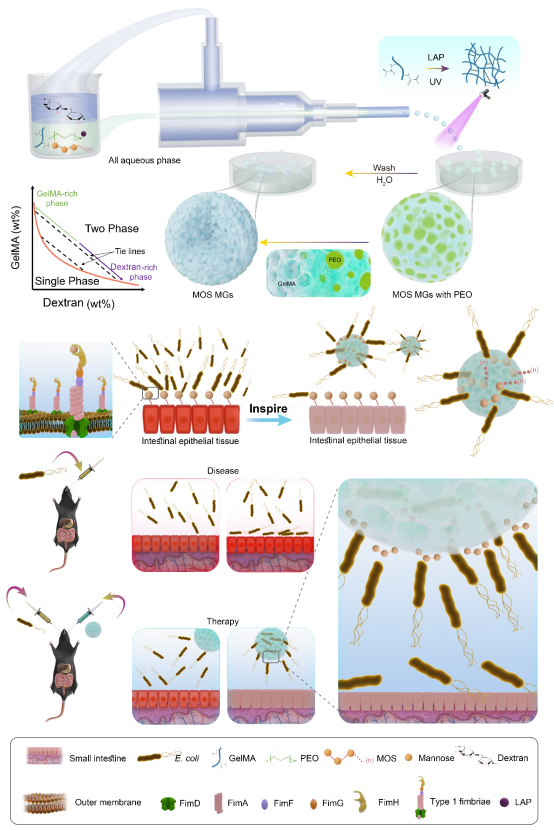

用于炎症性肠病治疗的多孔MOS微凝胶示意图

从“致病元凶”入手:阻断AIEC的定植

在克罗恩病等IBD患者肠道中,AIEC往往呈高丰度存在。该类菌株借助表面黏附蛋白 FimH 与肠上皮细胞表面的甘露糖残基结合,从而牢牢“挂”在肠壁上,诱发炎症反应。

唐国胜团队敏锐地捕捉到这一关键过程,并设想:能否制造一种“假靶点”,诱使AIEC“上钩”,进而减少其在肠道黏膜上的定植?

创新“微凝胶陷阱”:以假乱真捕捉细菌

研究团队基于全水相微流控技术,成功制备出一种载有甘露寡糖(MOS)的多孔微凝胶(MOS MGs)。这些微凝胶外形如“多孔小球”,不仅结构稳定、生物相容性好,还能牢牢封存MOS,避免其被细菌当作养料消耗。

MOS微凝胶的“秘密武器”在于:其表面的MOS能与FimH高效结合,从而特异性捕获AIEC,阻止其黏附在肠道上皮细胞上。形象地说,这些微凝胶就像是散布在肠道中的“捕菌陷阱”,把有害菌一一“钓走”。

小鼠实验证实:显著缓解肠道炎症

在DSS诱导的结肠炎小鼠模型中,研究人员观察到:

AIEC数量明显减少 —— MOS微凝胶有效降低了小肠和结肠中的AIEC负荷;

炎症指标改善 —— 小鼠体重下降、结肠缩短等典型炎症表现得到缓解;

肠屏障功能恢复 —— 紧密连接蛋白ZO-1表达上调,肠道通透性降低;

炎性因子下降 —— IL-6、IL-1β、TNF-α等关键炎症因子显著下调;

菌群结构优化 —— 有益菌群如双歧杆菌科丰度增加,而与炎症密切相关的肠杆菌科显著下降。

更令人振奋的是,MOS微凝胶在某些疗效指标上甚至优于目前研究较多的高亲和力FimH抑制剂(M4284),表现出独特优势。

无药物、低副作用:新型IBD防治策略

与传统药物不同,MOS微凝胶不依赖免疫抑制或抗生素,而是通过“仿生竞争+物理捕捉”的方式精准清除有害细菌,同时保留正常微生态。这种非抗生素、低耐药风险、微生态友好的治疗模式,展现出极大的临床转化潜力。

值得一提的是,FimH作为一种高度保守的黏附因子,存在于多种致病菌中(如沙门氏菌、志贺菌、尿路致病性大肠杆菌等)。因此,这一“微凝胶陷阱”策略未来有望拓展至更广泛的细菌感染防治领域。

结论与展望

总体而言,唐国胜团队的研究首次将“仿生捕菌”思路引入IBD防治,通过微凝胶平台实现了对AIEC的精准拦截与清除,不仅有效缓解了炎症反应,还优化了肠道微生态结构。这种无药物、低副作用的治疗策略,为IBD的临床转化带来了新的希望。

未来,研究人员计划进一步优化微凝胶的结构与靶向性,探索其与现有药物或益生菌疗法的协同作用,并在更复杂动物模型乃至临床试验中验证其疗效与安全性。鉴于FimH在多种病原菌中的普遍存在,该策略也有望扩展至沙门氏菌、志贺菌等细菌感染的防治,从而开辟一条“材料科学+微生物学”融合的新型精准医学路径。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-63276-7