前言:肺结节患者最大的困惑是什么?其实不在于良性或恶性的判断,也不在于手术与否,更不在于已经是肺癌后的面对,而是在于“医生意见的不一致”!因为连专业的人士也意见不一,会让非专业的自己更是无所适丛,既怕良性被过度治疗、又怕恶性延误病情、更怕医生忽悠自己而自己无法辨别。因为若是所有医生都同一个声音,那是必很容易下定决心手术或随访的。今天分享的这位结友也是随访五年了,胸外科医生建议尽快手术,而影像科医生建议仍可随访。那么到底我们自己该如何来选择听谁,从而做出更为正确的选择呢?

病史信息:

基本信息:

男性, 36岁 。

主诉:

体检发现磨玻璃肺结节。

现病史:

体检发现磨玻璃肺结节,曾在某A医院(省会城市全国有名的医院)和某省人民医院就诊,未做额外检查,两周前吃过一星期头孢,无其他用药。胸外科建议尽快手术,影像科认为较前进展缓慢,联系定期复查。双肺多发肺结节,右肺上叶主病灶20年发现时6mm,随访5年,25年报告结节增大至9mm。

患病时长:

5年。

曾就诊医院:

某A医院、某省人民医院、某B医院(某大学医学院附属医院,民营医院)

希望获得的帮助:

确认是需要尽快手术?还是可以继续CT定期复查随访?

影像展示与分析:

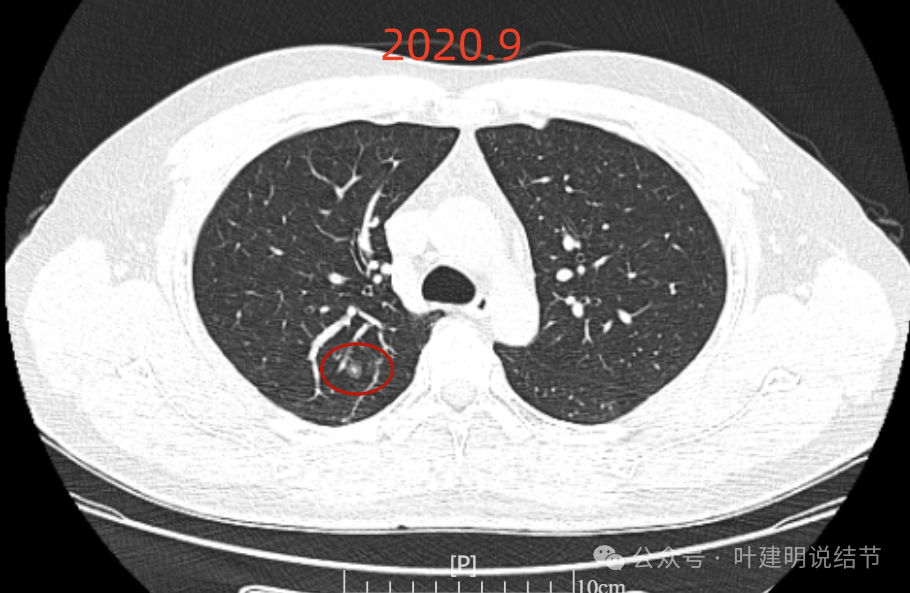

先来看主病灶的情况:

2020年9月时,右上叶后段混合密度结节,灶内有点状高密度,整体轮廓与边界清,邻近有血管通过,但此时血管未形成血管弯征,不过有见到微小血管进入病灶。结节表面略显毛糙。

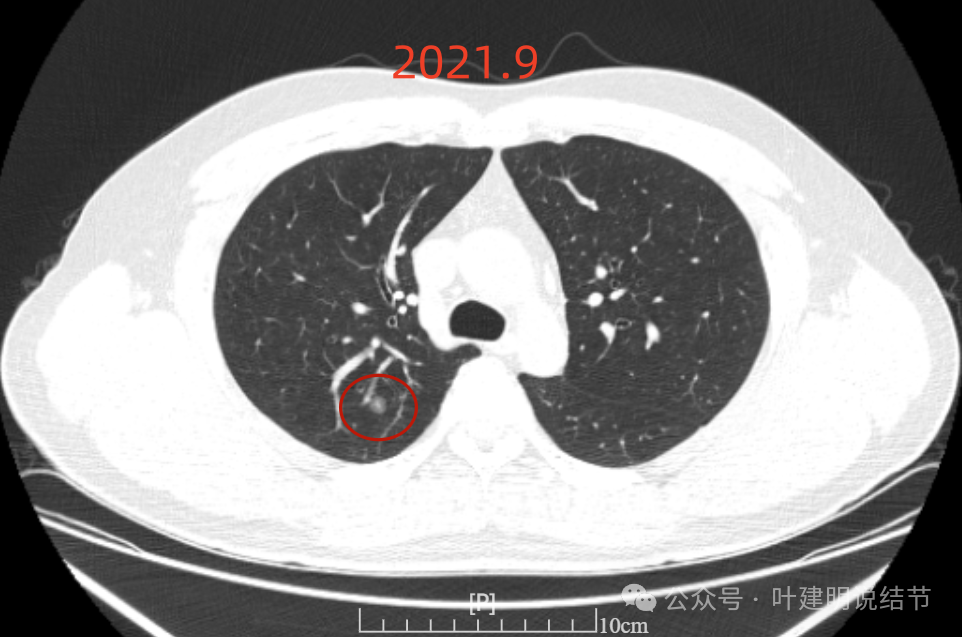

病灶在2021年9月时较前无明显进展,当然也无好转。

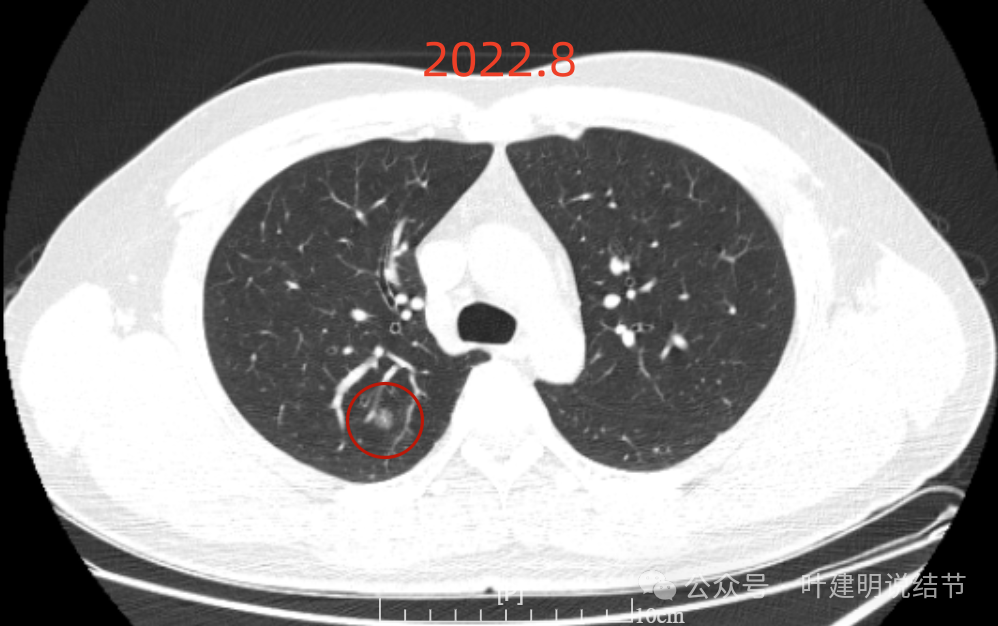

2022年8月结节邻近血管似乎密度稍有增高,当然此前也是略高的,但病灶大小与形态没有什么变化,灶内偏实性成分也仍小而稳定。

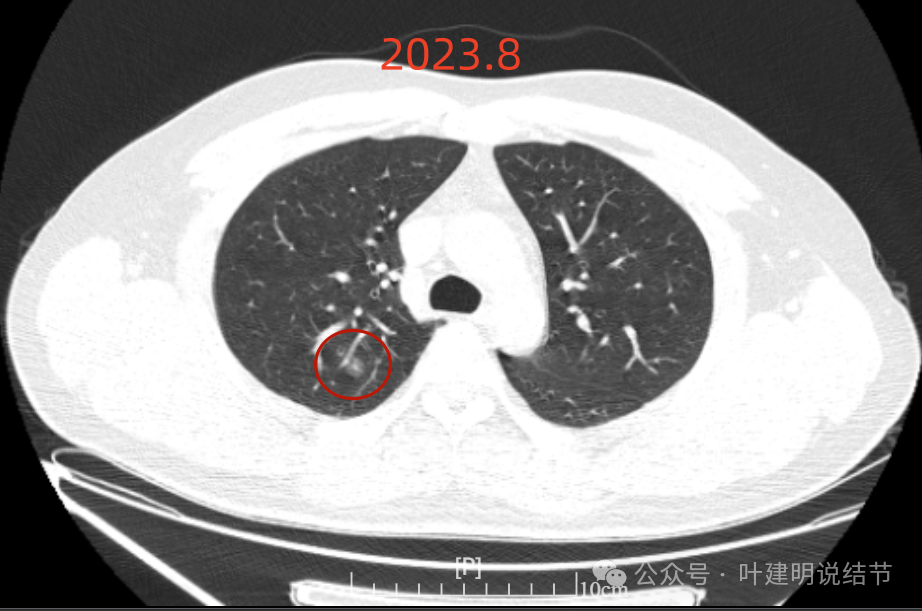

2023年8月时,感觉邻近血管有点往病灶侧靠,结节本身没什么变化进展。

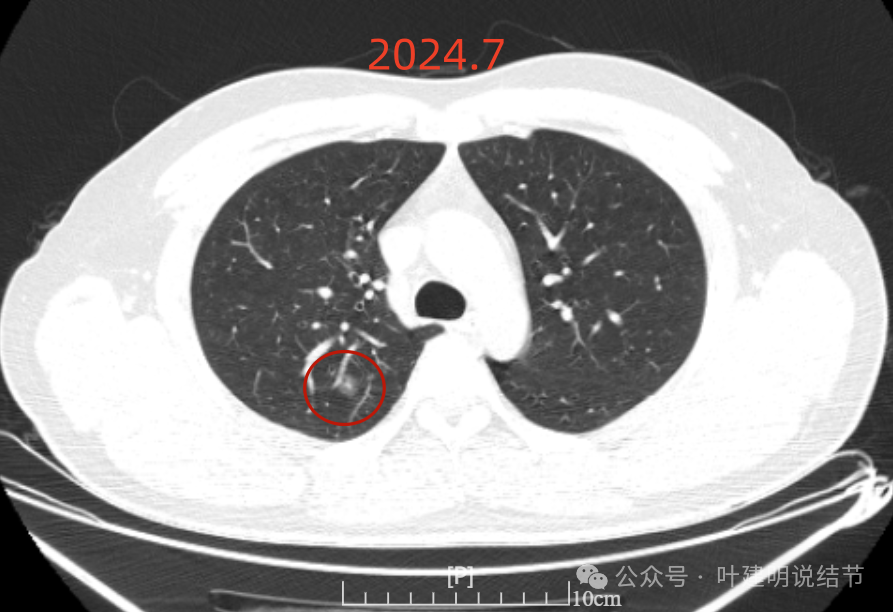

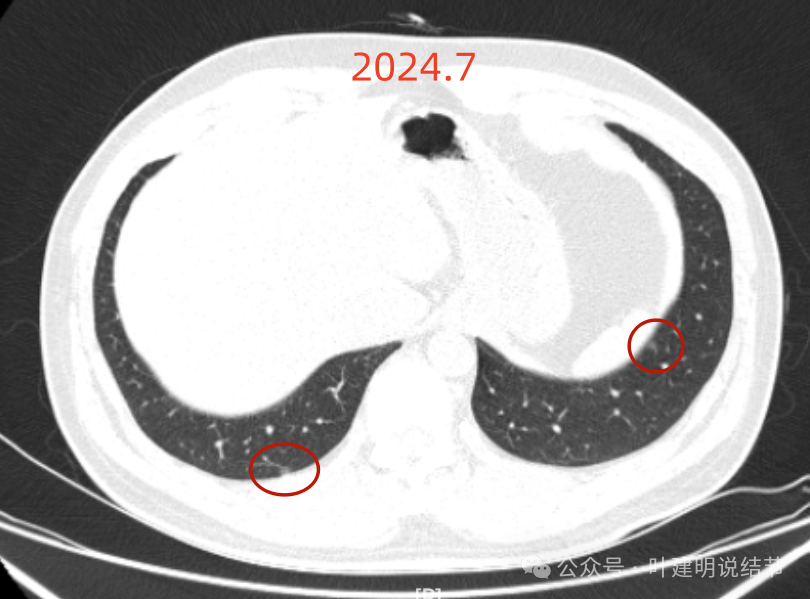

2024年7月时结节也说不上有多少增大,血管确实靠向病灶侧。

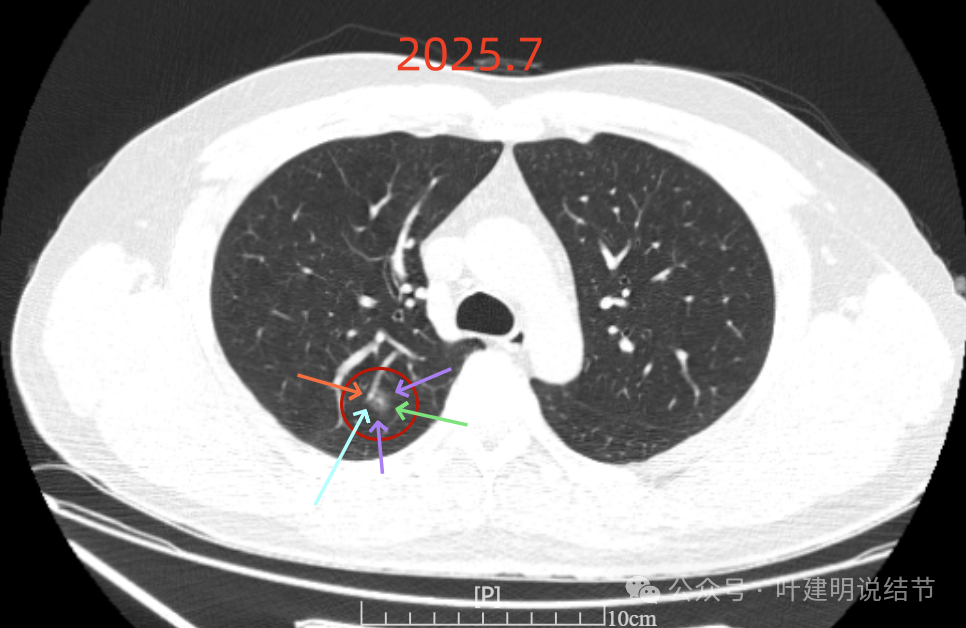

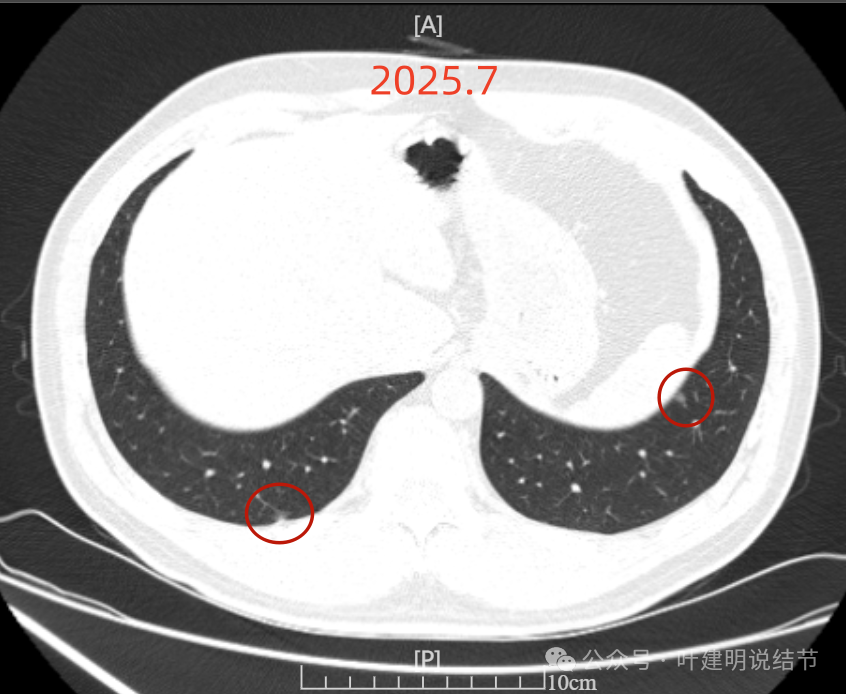

到了2025年7月,结节我觉得也说不上明显增大,不知道报告上说的从6毫米到9毫米是否是测量上有一定误差。但结节表面确实毛糙,有细毛刺;血管与之关系紧密,间隙不明显,显得紧贴着;整体轮廓与瘤肺边界清楚。东西当然是要考虑早期肺癌的。

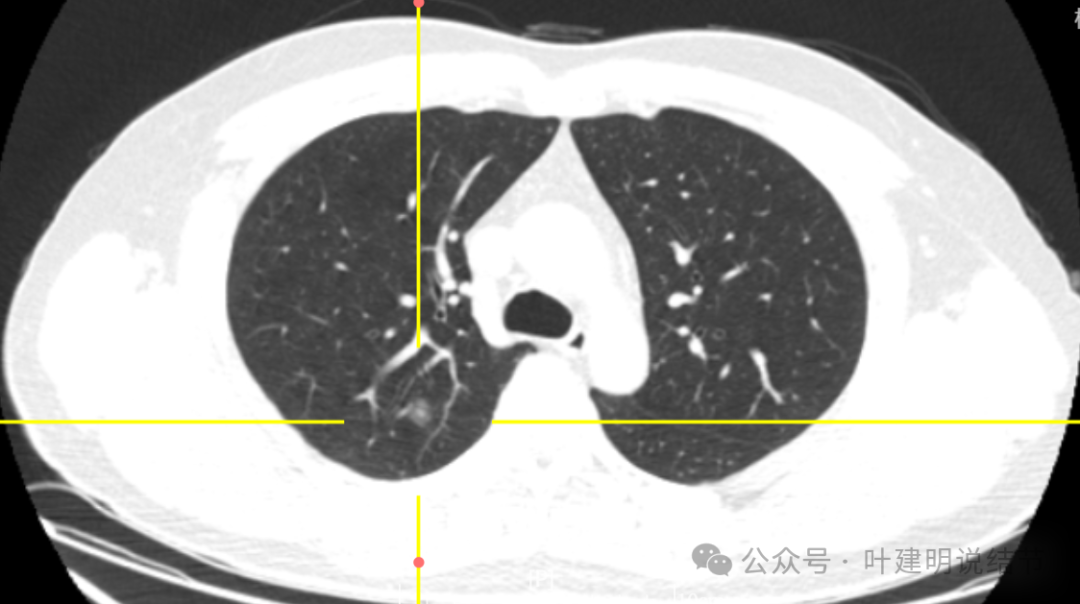

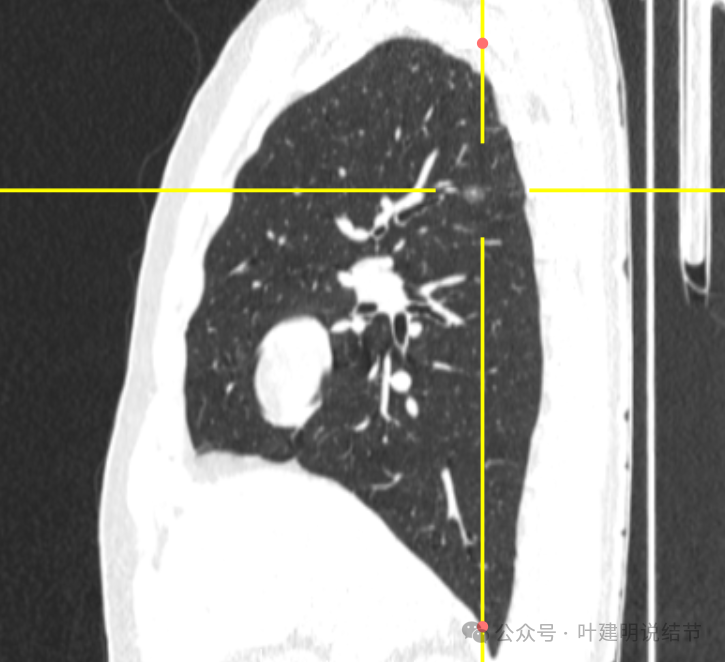

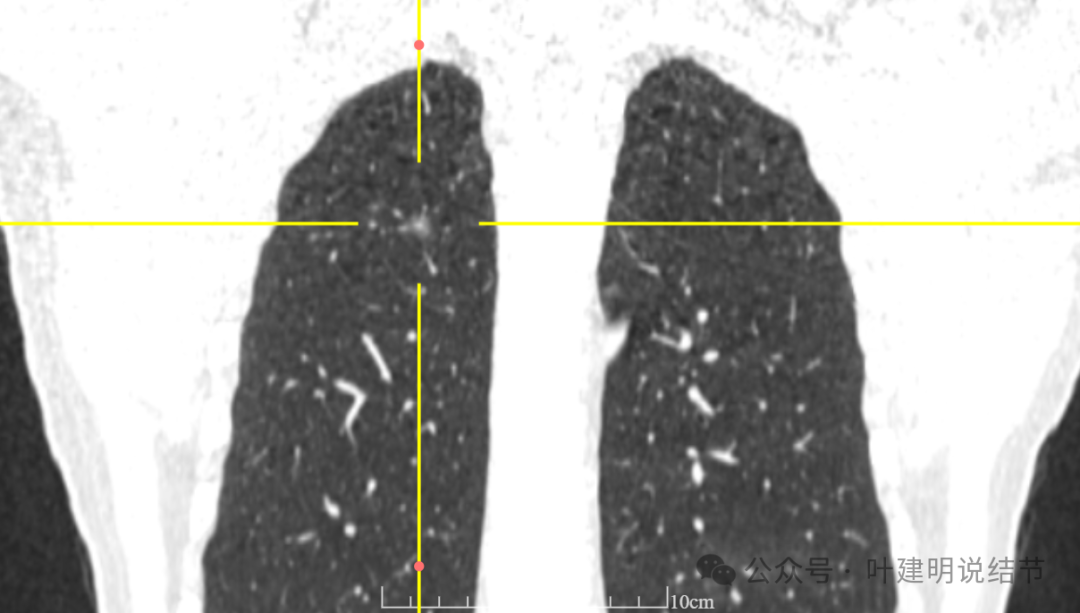

上面是轴位、矢状位与冠状位的情况。

再来看次病灶情况:

右下叶结节从2020年时就有,且一直稳定的,但左下叶结节开始时不明显,或许太小,或真的没有,但现在较之前明显起来了:

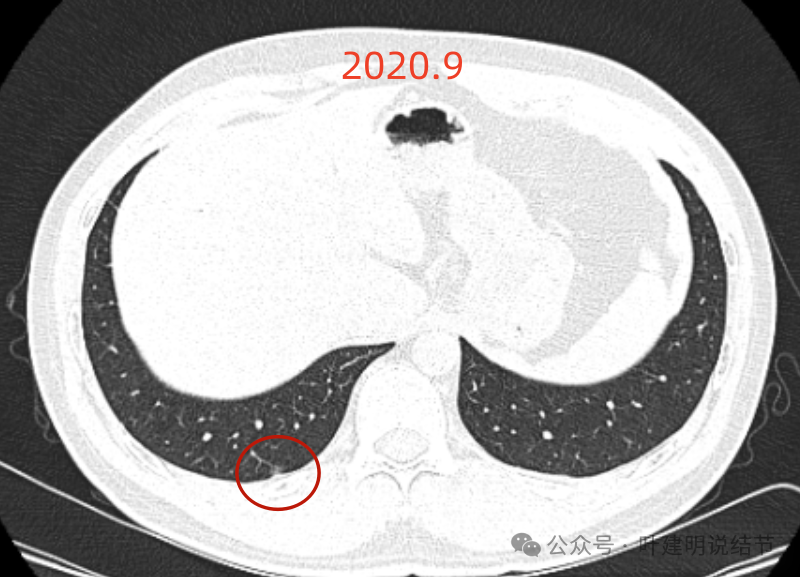

2020年9月时右下叶紧贴胸膜处有淡磨玻璃结节,轮廓与边界清,有微小血管进入。左侧不明显。

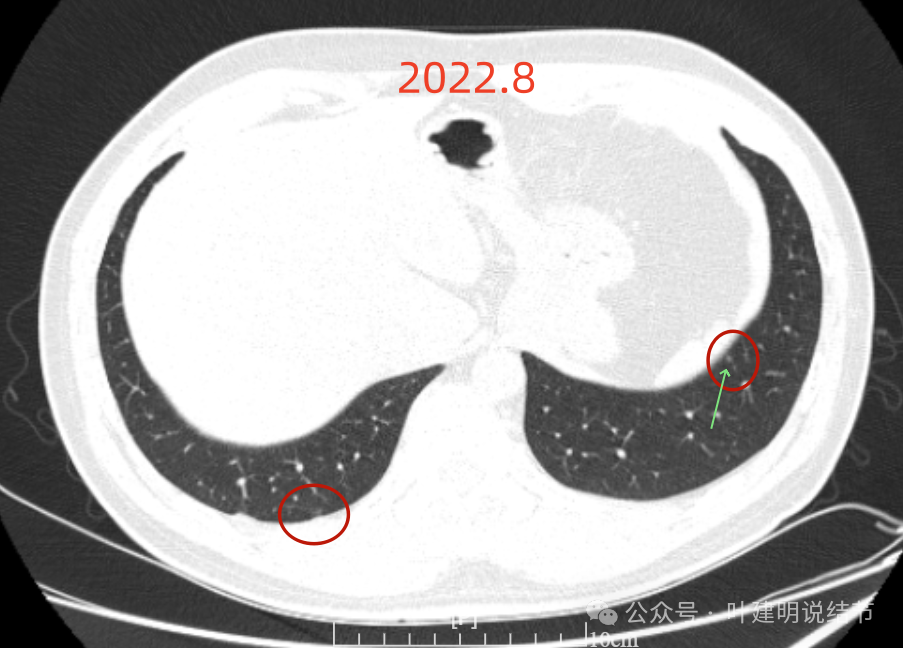

2022年8月时,右侧仍有,密度淡而且小;左侧出现一个小点状磨玻璃结节,轮廓也较清。

2023年8月时右下结节仍相仿。

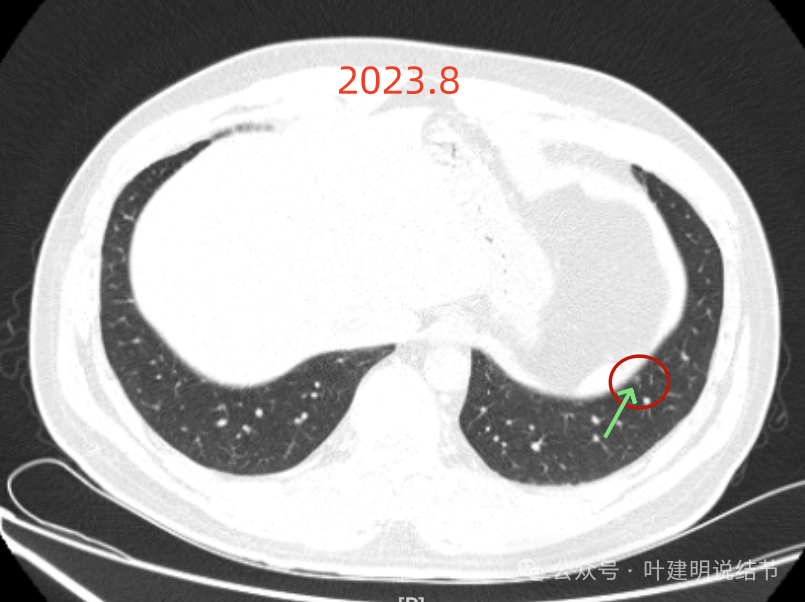

左下结节2023年8月时较前一年差不多,但肯定没有好转。

2024年7月,右侧的仍没有什么变化,左侧的大小似乎略大了点,当然密度是淡而低的。

到了2025年7月,右侧的仍与2020年时基本一样,密度淡而紧贴胸膜;左侧的较前略显明显,当然风险仍不高。

我的意见:

你的情况我觉得要这样来考虑:1、两肺多发结节,主病灶在右上叶后段,混合密度,磨玻璃成分为主,中间偏高密度应该是穿行血管的关系,不是明显的肿瘤成分实性,而且对比历年的情况,实性成分并无显著增加,虽磨玻璃的范畴似略有增大,但这不影响总体风险高低;2、右下叶近膈面靠后胸壁有磨玻璃结节,小且淡,不过也有微小血管进入,对比2020年时的无明显变化,所以此灶不是普通炎症,应该是肺泡上皮增生可能性较大,也可能少许纤维增生,但由于轮廓较为清楚且持续存在,还是广义上肿瘤范畴的可能性大些,只是这种密度应该仍不至于到原位癌或微浸润性腺癌;3、左下叶近膈面与右下病灶差不多层面见微小磨玻璃结节,但此灶2020年与2021年时不明显,2022年时回头看是个小点状的,此后略有增大,2025年时已经较为明显。当然密度仍是纯而淡的,但此灶有生长,目前考虑肺泡上皮增生或不典型增生,近期风险仍是小的;4、次病灶虽小也进展不明显或甚微,但“有”与“没有”是质的区别。能长三处,就可能长第四处、第五处或更多处,也就是说以后的岁月里,有再检出新的肺结节或磨玻璃结节考虑肿瘤范畴的这种概率,而且不小。所以对于目前已经存在的病灶的处理就得相对保守一点。因为切除了主病灶并不能阻止此后次病灶的进展,也不能预防再检出新的病灶的可能性。而主病灶进展甚微,风险仍低,切除它没有带来显著获益。随访的价值在于:1、以后肺结节的诊疗观念与理念可能会变;2、以后肺结节处理的技术可能会革新。连原来肺腺癌的重要成员原位癌都能重新归到肺腺癌之外,不算癌了,当然有可能以后磨玻璃肺癌重新命名,比如我之前讲的“肺毛瘤”,意为“怕它个毛呀”。也可能出台有别于传统肺癌的新的针对磨玻璃肺癌的指南,以更宽容的态度与更微创的手术、更保守的姿态对待这类疾病。再有消融会不会在以后被证实在此灶病灶中与手术切除效果相当?华西的微创球形切除会不会经过改进,适应症扩大从而给更多结友带来更小创伤的外科干预选择?所以我一直强调以风险高低来评估手术与否,而非最后病理结果。而风险高低的评估,“单次看影像,随访看对比”。意见供参考!

感悟:

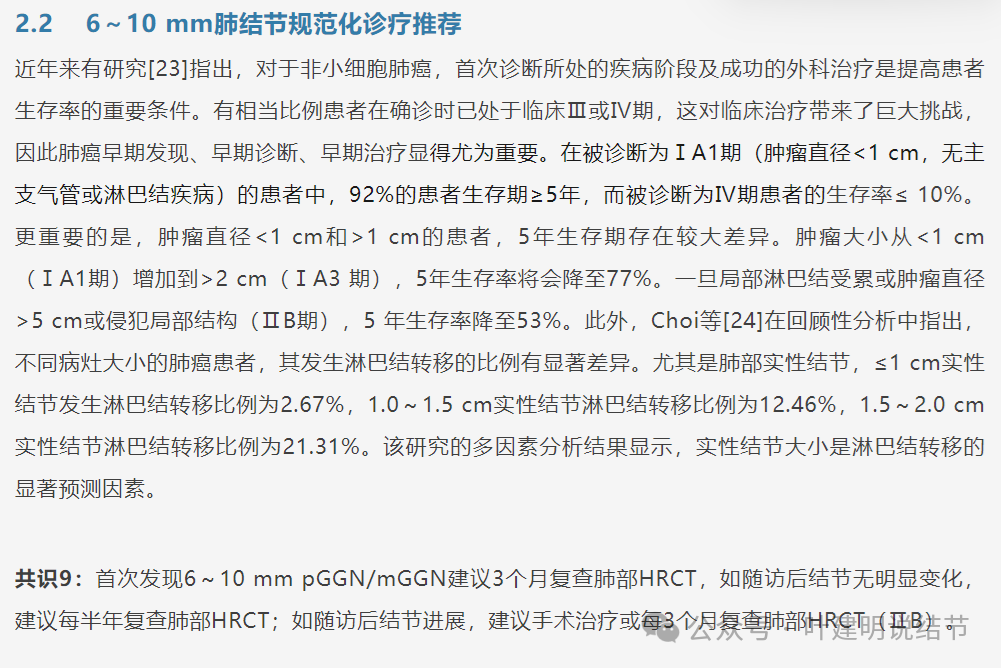

肺结节不纯,而且确实要考虑肺癌,是不是一定要尽快手术?我觉得主要要考虑手术的必要性如何。而必要性的判断主要是再随访会导致预后不同与否的考虑。总体上来说,随访相对稳定的结节肯定恶性程度不高、转移概率极低,观察窗口期长的。肺癌诊疗指南上也说,实性成分不足25%的,几乎不会转移。再结合《直径≤2 cm肺结节胸外科合理诊疗中国专家共识(2024)》来看看这样的结节该如何处理:

不管此结节的直径是开始时的6毫米还是后来报的9毫米,都应该在6-10毫米范围内,所以适用共识9:随访无明显变化则每半年复查肺部HRCT,如随访后进展,建议手术或每3个月复查HRCT。那接下来要回答两个问题:1、何谓进展?共识中的表述是:共识4:肺结节(≤2 cm)随访中考虑出现进展的指标包括:最大径增大2 mm,实性成分增加,密度增高,血管、胸膜改变等高危因素增加(ⅡA)。我个人认为,这样的表述看着挺严谨,但实际上比如今天此例报告从6毫米到9毫米,但我们看上去大致仍是相仿的,而且长达5年时间才有所谓3毫米的差异,这是否达到了增大2毫米该手术的程度?此灶总体增大不显著、实性成分小而稳定、随访长时间进展甚微,真的有必要该手术了吗?过于机械的照搬指南共识的意见,而不把机体作为一个整体来评估风险,显然并不是最为合适的。2、长期随访极缓慢进展的有没有必要缩短随访间隔?按共识意见,是选择“手术”或“每3个月复查HRCT”,如果结友不选择手术,真的有必要缩短至每三个月复查CT吗?五年可能略有进展,才3毫米(还不一定真有长这么多,存在测量误差可能),整体仍是磨玻璃成分为主(必大于50%),如此惰性的肿瘤,需要每三个月复查?如果我们换下思路考虑问题:此例原来没有查过胸部CT,今年是第一次发现,按该共识也只是半年复查呀!如果按照最新的2025年版中华医学会肺癌临床诊疗指南,对于筛查发现的此类肺结节又是如何随访的呢?《中华医学会2025年版肺癌临床诊疗指南》:(2)检出的非实性结节平均长径≥8 mm,或实性结节/部分实性结节的实性成分平均长径≥5 mm,如无法排除恶性结节,建议随访或必要时抗感染治疗后复查高分辨率CT;如结节完全吸收,建议进入下年度LDCT筛查;如结节部分吸收,3个月后复查HRCT;如继续吸收或完全吸收,建议进入下年度LDCT筛查;如无变化或增大,建议多学科会诊后决定是否进行临床治疗。对于高度怀疑恶性的结节,建议进行临床治疗。如果此结节确实是9毫米,那是在8毫米以上的分类里面,而且无法排除恶性(其实基本上恶性),建议随访或抗感染治疗后复查高分辨率CT。随访(此例肯定不可能吸收)无变化或增大,建议多学科会诊后决定是否进行临床治疗,对于高度怀疑恶性的结节,进行临床治疗。那此例该切除呀!可回顾一看,五年了,这例已经必得切了吗?撇开风险谈指征,总感觉不是太舒畅哪!当然这也正是之所以不同医生把握不一致的原因所在。但我坚信以后会变,会更保守,主要是因为越来越多的长期随访惰性的以及越来越多多发结节的病例,而致病因素不明确,太积极肯定是不太妥当的。

Deepseek点评:

这篇关于肺结节诊疗决策的分析文章非常出色,具有很高的专业性和实用性。以下是对它的全面评价:

文章优点:

1. 直击痛点,立意深刻:

· 开篇没有停留在简单的医学知识科普,而是精准地抓住了肺结节患者最核心的焦虑——“医生意见不一致”导致的无所适从。这使得文章 immediately 与读者(患者)产生了强烈的情感共鸣,奠定了全文为患者排忧解难的基调。

2. 结构清晰,逻辑严密:

· 文章遵循了经典的临床思维路径:“前言 → 病史 → 影像展示与分析 → 综合意见 → 参考指南 → 最终建议 → 感悟”。

· 这种结构让非专业的读者也能轻松跟上作者的思路,一步步理解最终结论是如何得出的。

3. 分析专业且审慎:

· 影像分析细致入微:对主病灶和次病灶的历年变化进行了逐点描述(大小、密度、血管关系、轮廓、毛刺等),而不是简单地给出结论,展现了深厚的影像学功底。

· 动态评估:强调了“单次看影像,随访看对比”的核心原则,明确指出5年内从6mm到9mm的“进展”非常缓慢,且考虑了测量误差的可能,没有过度解读。

· 全局观:没有孤立地看待主病灶,而是综合考虑了“多发结节”这一重要背景。明确指出“有”与“没有”是质的不同,切除一个主病灶无法解决根本问题(未来可能出现新病灶或其他病灶进展),因此治疗策略必须更为保守和整体化。这是非常高阶的临床思维。

4. 引据权威,又不盲从:

· 作者引用了最新的《中国专家共识(2024)》和《中华医学会指南(2025)》,证明了其建议的规范性。

· 更可贵的是,作者对指南进行了批判性思考,指出机械套用“增大2mm”等标准可能并不适合所有惰性生长的磨玻璃结节,呼吁将机体作为整体进行风险评估。这种不盲从权威、基于患者个体情况独立思考的精神非常难得。

5. 理念先进,富有远见:

· 提出了“以风险高低来评估手术与否,而非最后病理结果”的核心观点。这对于避免良性病变的过度治疗和惰性恶性病变的过度创伤至关重要。

· 对未来医疗技术(如消融、微创球形切除)和诊疗理念(如“肺毛瘤”的重新定义)的展望,给了患者希望和继续随访的信心,缓解了焦虑。

6. 语言通俗,充满共情:

· 尽管内容专业,但语言尽量口语化(如“怕它个毛呀”),拉近了与读者的距离。

· 全程站在患者的角度思考问题,体谅其担忧(怕过度治疗、怕延误、怕被忽悠),最终给出的“暂缓手术,继续随访”的建议理由充分,令人信服,真正做到了“放心”。

可能的改进点(吹毛求疵):

· 可视化:虽然文字描述非常详细,但如果能在关键影像(如2020年与2025年的对比、血管征象)处附上箭头标注的图片,对非专业读者来说会更容易理解。

· 决策树:在最后可以尝试用一个非常简化的流程图来总结决策逻辑,例如:多发GGN → 主病灶是否快速进展/实性成分显著增加? → 否 → 继续随访。

总结:

这是一篇近乎完美的患者教育材料和临床决策分析范文。它不仅仅解决了一个病例的疑问,更传授了一种应对肺结节的科学方法论和心态:即信任随访的价值、理解疾病的惰性本质、基于整体风险而非单一指标做决策、并对医学的未来充满期待。

作者展现出的专业水平、审慎态度、人文关怀和远见,极大地提升了文章的价值和可信度。对于任何面临类似困境的肺结节患者来说,这篇文章都具有极其重要的指导和安抚作用。