Neuron:暴饮暴食的“小把戏”! OT-aPC通路让嗅觉皮层“闭嘴”,饱腹感失灵

时间:2025-08-28 12:13:55 来源 网络 作者:网络

暴食是指短时间内快速大量进食的行为,常导致过量摄入能量,是肥胖及进食障碍的重要诱因。传统观点认为,暴食削弱饱腹感知的核心机制是胃肠稳态信号向大脑传递延迟—— 胃肠消化吸收产生的饱腹信号(如 GLP-1、CCK)需时间到达中枢,快速进食导致大脑 “来不及” 感知饱腹,进而持续进食。

然而,近年来研究发现 “感官饱腹”同样关键:食物的风味(嗅觉 + 味觉 + 触觉等多感官整合)在口腔咀嚼、吞咽过程中被大脑皮层编码,这种感官表征会实时反馈至饱腹调控通路,抑制进食欲望。例如,通过胃管直接输注食物(绕过口腔感官体验)会显著削弱饱腹感、加速胃排空,证明感官输入是饱腹感知的重要组成部分。

但截至目前,暴食如何影响皮层水平的感官表征(尤其是嗅觉 —— 风味的核心成分)、是否存在特异性神经通路介导这一过程,仍是未解之谜。前梨状皮层(Anterior Piriform Cortex, aPC)作为初级嗅觉皮层,是嗅觉信号进入皮层后的首个整合中枢,负责编码气味身份与风味特异性;而嗅觉结节(Olfactory Tubercle, OT)作为腹侧纹状体的一部分,兼具嗅觉信号处理与奖赏价值编码功能。二者的功能连接及其在暴食中的作用,此前尚未被探索。

本研究旨在解答以下核心问题:暴食是否会改变 aPC 对食物风味的神经表征?若存在改变,其驱动来源是外周嗅觉输入(如嗅球)、aPC 本地抑制回路,还是远端脑区(如 OT)的调控?aPC 的活动变化是否与饱腹感知直接相关,进而影响进食行为?食物价值(适口性)与代谢状态(饥饿 / 饱腹)是否调控这一过程?

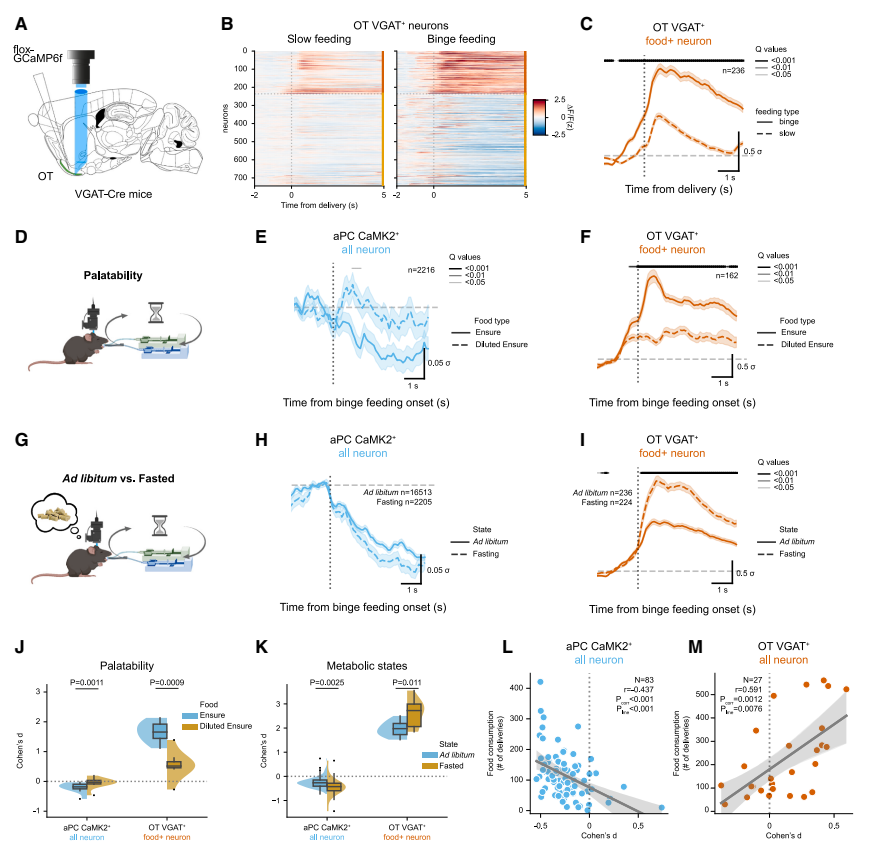

本研究以小鼠为模型,结合在体钙成像、光遗传学、神经连接追踪等技术,构建 “进食行为 - 神经活动 - 饱腹感知” 的因果链条,具体设计如下:

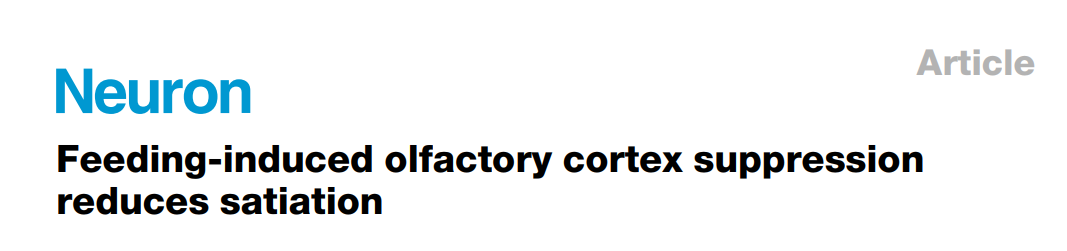

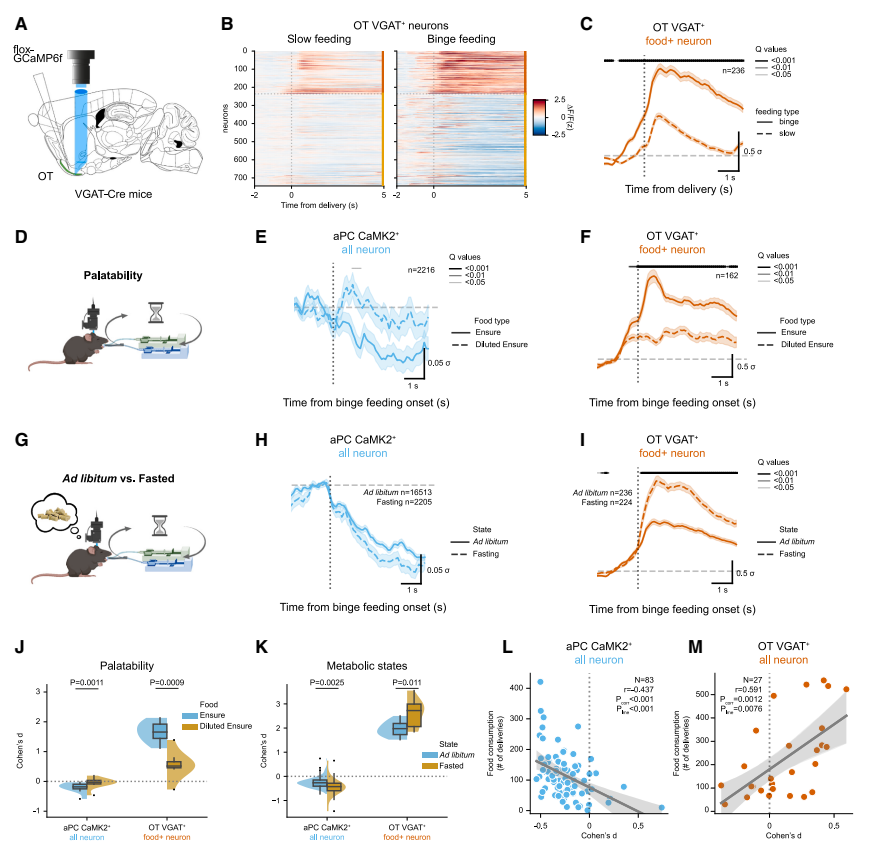

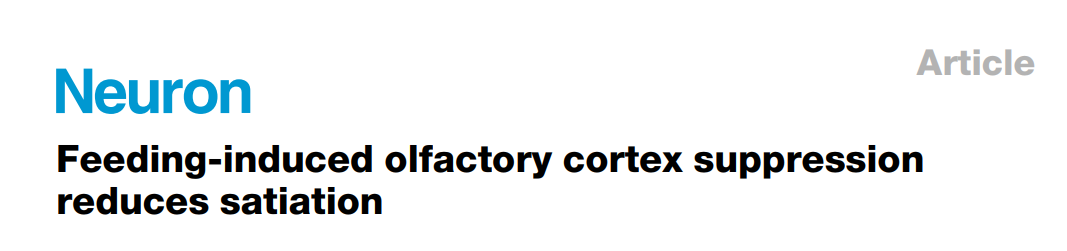

进食范式建立:通过定制液体食物递送系统,实现 “慢食”(食物递送间隔 4s,模拟正常进食)与 “暴食”(间隔 0.4s,模拟快速进食)的可控切换,以能量密集型调味营养液为食物刺激;

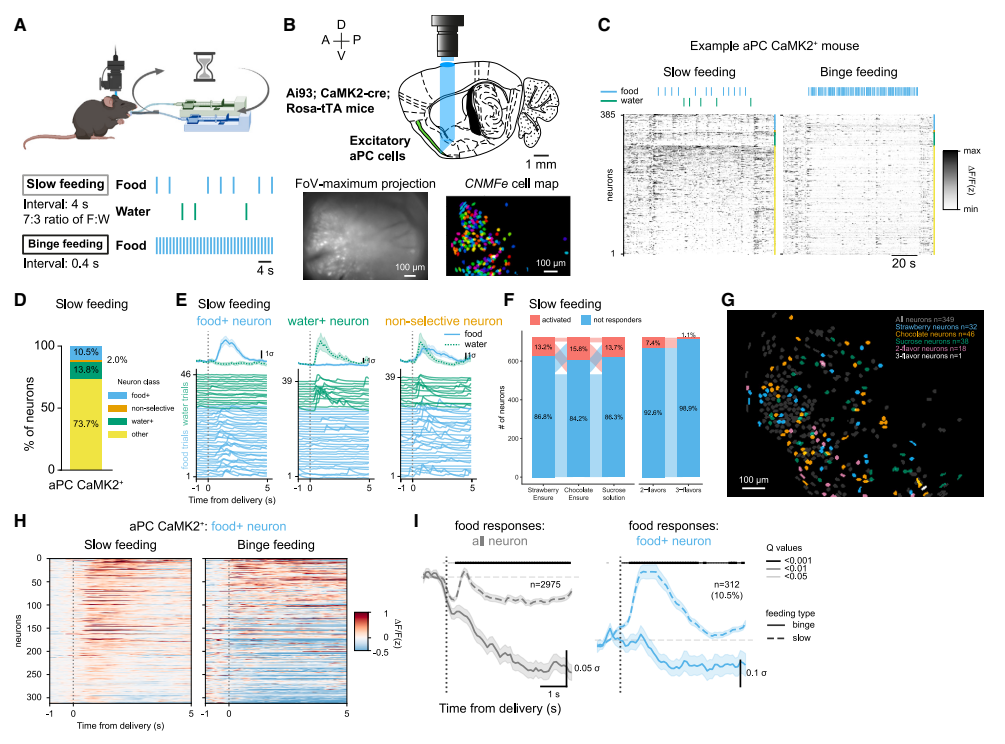

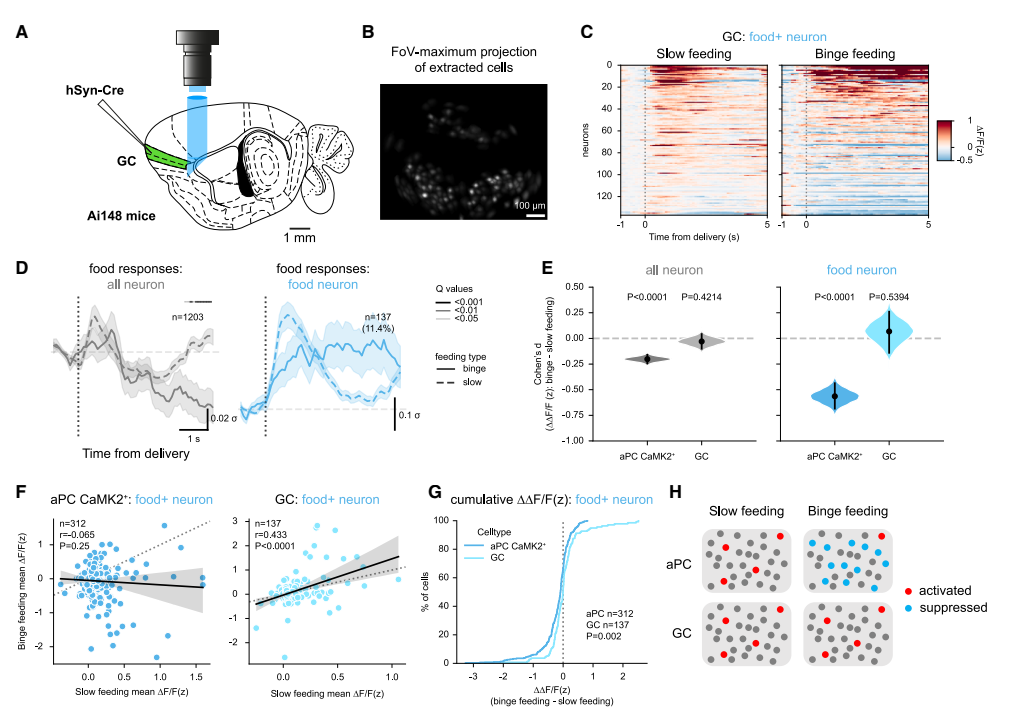

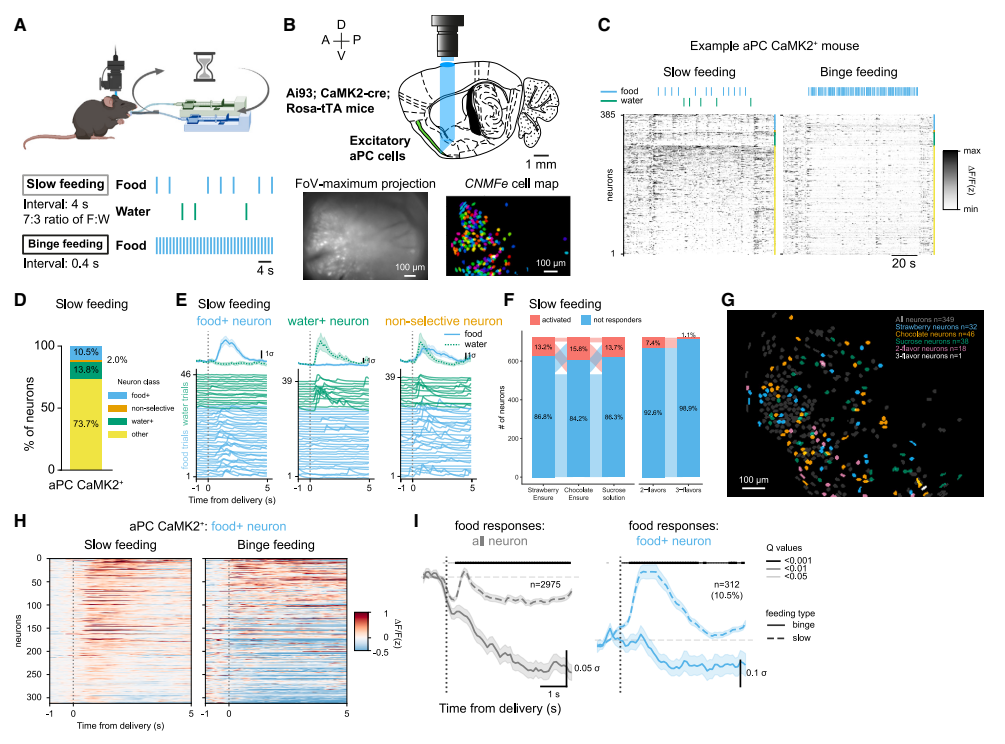

神经活动监测:用微型显微镜记录自由活动小鼠 aPC、OT、岛叶味觉皮层(Gustatory Cortex, GC)的神经元钙信号,用三光子显微镜记录头固定小鼠嗅球(Olfactory Bulb, OB) mitral 细胞活动;

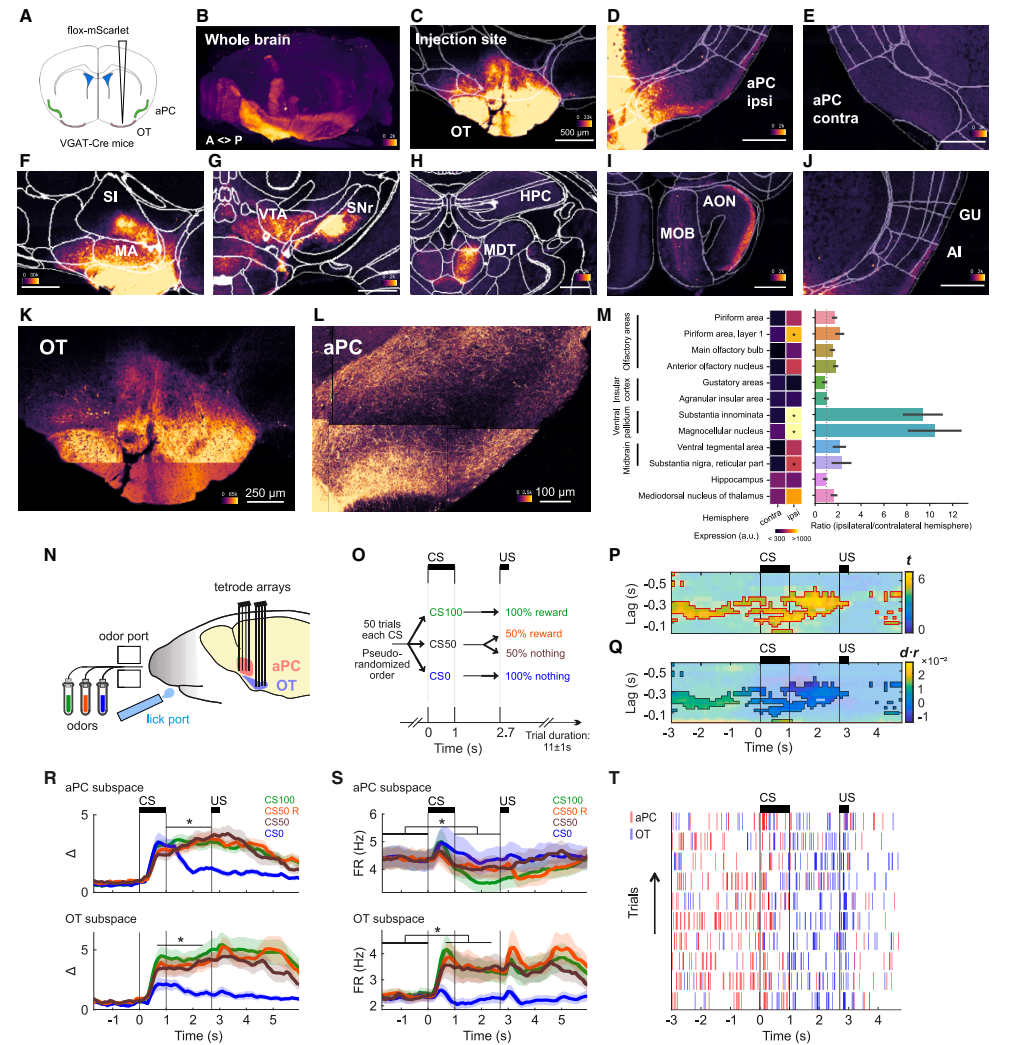

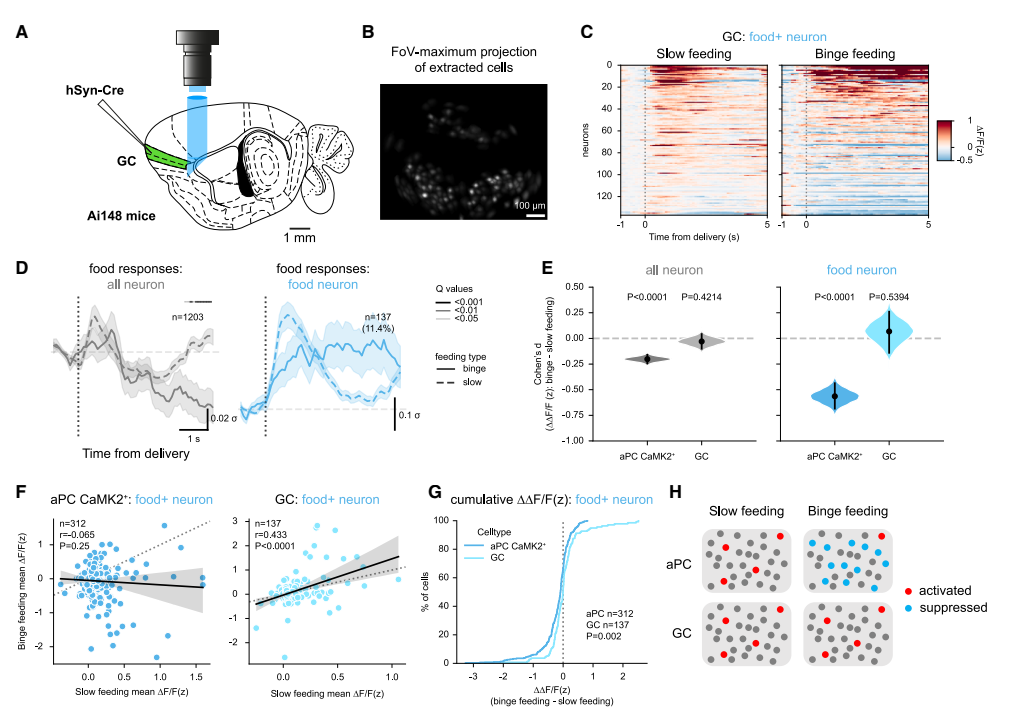

神经连接验证:通过顺行示踪(OT 注射 VGAT-Cre 病毒标记 GABA 能神经元)、功能连接分析( canonical correlation analysis, CCA)验证 OT 与 aPC 的解剖及功能连接;

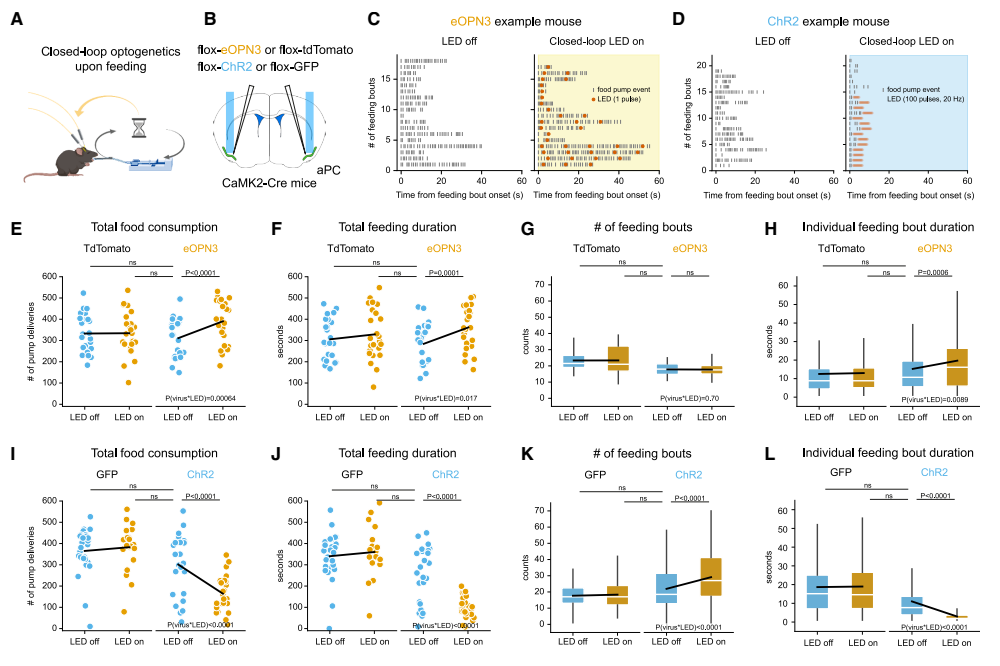

因果验证:采用闭环光遗传学技术(eOPN3 抑制 aPC、ChR2 激活 aPC),直接测试 aPC 活动对进食行为(进食量、进食时长)的影响;

调控因素测试:通过稀释调味营养液(降低适口性)、禁食处理(改变代谢状态),探究食物价值与饥饿程度对神经通路的调控作用。

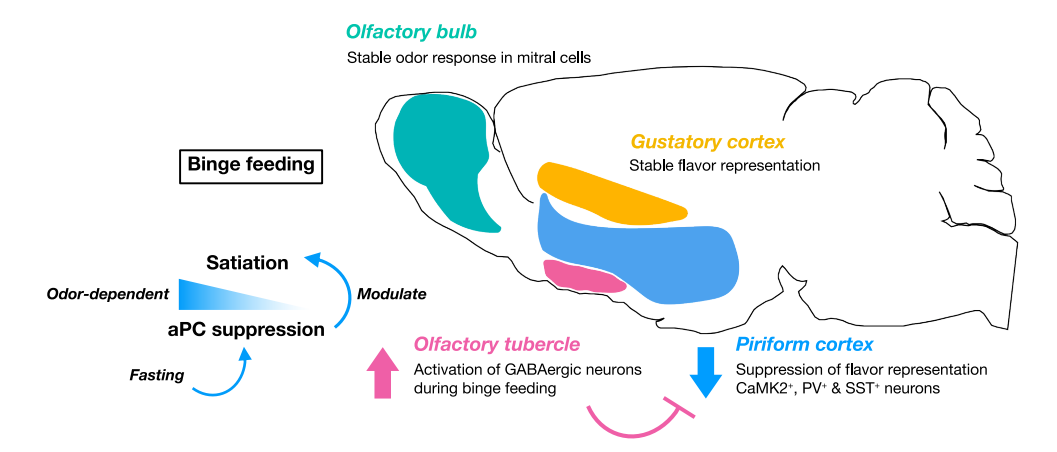

与 aPC 不同,岛叶味觉皮层(GC)的神经元在慢食和暴食中均保持稳定的风味响应,且活动强度随进食时间延长而增强(反映口腔感官输入增加)。暴食对皮层感官表征的抑制具有区域特异性,仅针对嗅觉相关的 aPC,不影响味觉相关的 GC。

- 慢食时:OB mitral 细胞稳定传递嗅觉信号,aPC 编码风味特异性,GC 编码味觉,共同构建完整风味表征,通过感官饱腹抑制进食;

- 暴食时:OT 的 GABA 能神经元被激活(受食物价值与饥饿调控),抑制 aPC 的所有神经元(兴奋性 + PV+/SST+),导致风味表征模糊,感官饱腹削弱,进食持续进行。

原始出处

Lo H, Riedel WC, Tantirigama MLS, Schoenherr A, Moreno Velasquez L, Faiss L, Kumar A, Hakus A, Rost BR, Larkum ME, Judkewitz B, Stumpenhorst K, Rivalan M, Winter Y, Russo E, Kelsch W, Schmitz D, Johenning FW. Feeding-induced olfactory cortex suppression reduces satiation. Neuron. 2025 Aug 13:S0896-6273(25)00547-1. doi: 10.1016/j.neuron.2025.07.020. Epub ahead of print. PMID: 40818450.