火锅热辣背后的秘密——吃辣如何“冻龄”让你年轻1岁?

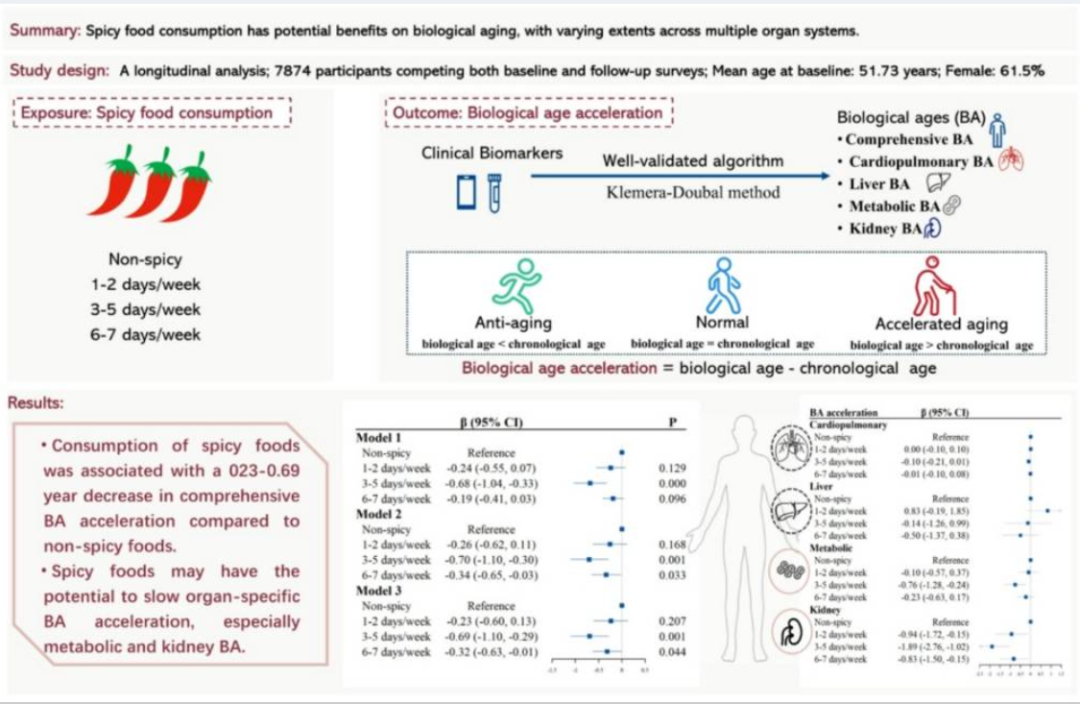

夜幕低垂,成都的街头依然灯火通明,火锅店里牛油与辣椒的香气弥漫。凌晨两点,仍有不少食客捧着滚烫的红汤,痛快淋漓地享受辛辣盛宴。然而,近期的一项研究却让人眼前一亮:热爱辛辣饮食的人,其体内的生物“衰老时钟”可能比不吃辣的人慢一拍,甚至年轻近1岁!这项由四川大学团队主导的研究成果,刊登于《Nutrition Journal》,让我们对“吃辣抗衰”的奥秘产生了新的认识。

一、从衰老时钟谈起——生物年龄与实际年龄的较量

我们常说“岁月不饶人”,但其实每个人体内衰老的速度是有差异的。有人40岁时,血管就已硬化得如同60岁;有人60岁时,肌肉依然紧致有力。这里涉及到一个重要概念:生物年龄(Biological Age,简称BA)。生物年龄是通过体内多个生物标志物(例如血压、血脂、肾功能等)测算而来的,它比简单的实际年龄更能反映出身体的健康状态和患病风险。

四川大学的这项研究采用了一套先进的“Klemera-Doubal”方法,利用15项血液生物标志物,为7874名30至80岁的参与者计算出了他们的生物年龄。结果显示,与不常吃辣的人群相比,每周吃辣3-5天的人群,其代谢系统和肾脏的生物年龄分别降低了0.76岁和1.89岁。这意味着,常吃辣不仅让味蕾得到满足,更可能在不知不觉中延缓衰老进程。

二、火锅里的“冻龄密码”——辣椒素的奥秘

我们之所以对辛辣食物情有独钟,离不开其中的活性成分——辣椒素。辣椒素不仅能刺激神经末梢带来烧灼的感觉,它对健康的影响也逐渐引起了科学家的关注。研究发现,辣椒素可能成为调控人体代谢、改善血糖及保护肾脏的重要物质。具体来说,它通过激活TRPV1受体,犹如按下了身体内部的“加速器”,促进脂肪燃烧,改善血糖水平,从而达到抗衰老的效果。

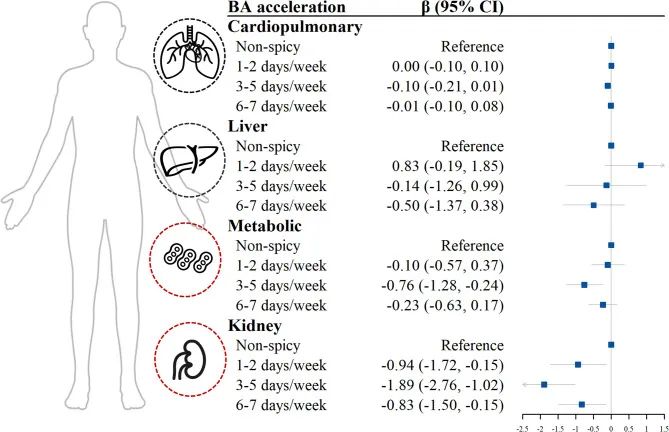

1、代谢系统“冻龄”:每周3-5天吃辣的人,其代谢系统生物年龄比不吃辣者低0.76岁。对于正处于代谢综合征、糖尿病和高血脂风险人群而言,这等于推迟了发病的时间。换句话说,规律适度地吃辣,其保护效果可与延长器官健康寿命相媲美。

2、肾脏变年轻:研究发现相同频率的辣食摄入,对肾脏具有更显著的保护作用——肾脏生物年龄下降最多达1.89岁。作为每天要处理180升血液的“过滤器”,肾脏的健康对维持整体机体功能至关重要。辣椒素可以增加尿中钠的排泄,减轻肾脏过滤的负担,同时通过抗炎作用减少肾小球的损伤,从而有效降低慢性肾病的风险。

3、心肺与肝脏的小惊喜:虽然心肺和肝脏的变化不如代谢系统和肾脏明显,但规律吃辣依然能在这些器官上体现出微弱却积极的改善。每周6-7天吃辣者在心肺和肝脏的生物年龄分别下降了0.01岁和0.50岁。科学家认为,这或许与辣椒素改善血管内皮功能、减少肝脏脂肪沉积有关。

三、“黄金剂量”与适度原则——不是越辣越年轻

令人颇感意外的是,研究还发现,吃辣抗衰并非“越多越好”。当每周进食辣食的频率超过5天后,生物年龄的降低效果反而趋于平稳。这种“适度吃辣最健康”的现象,提示我们:身体对辣椒素的反应存在一个“阈值效应”。科学家给出了几个可能的解释:

首先,过于频繁的辣刺激可能会引起TRPV1受体的脱敏,就像长时间听高分贝音乐会损害听力一样,使得辣椒素对抗杂炎和促进代谢的作用被削弱。其次,人体对辣椒素的吸收并非无限制,超出一定量后多余的成分会被排出体外,难以继续发挥额外作用。再次,长期生活在高辣环境中(如四川、贵州地区)的居民,其生理已适应常规辣味,额外增加吃辣频率反而可能不会带来更大益处。

四、不同群体的差异化效应——女性和汉族人的独特优势

分层分析还显示,不同人群对辣食抗衰的反应并不相同。研究中,女性受益较为明显。每周3-5天进食辣食的女性,其生物年龄综合下降了1.14岁,几乎是男性的两倍。有观点认为,这与女性体内的雌激素水平及其与TRPV1受体的相互作用有关,或者是由于女性体内对辣椒素的代谢较为敏感。

同时,在汉族人群中,吃辣与生物年龄之间的关联也更为显著。数据显示,汉族人每周吃辣3-5天,生物年龄降低约0.79岁,而非汉族人群仅有0.39岁的降低。此外,如果再配合健康的饮食习惯——比如遵循DASH饮食,效果就会更好。这一发现提示我们:如果想要通过饮食延缓衰老,保持均衡健康的饮食结构同样不可或缺。

五、吃辣抗衰的多重机制——远不止是味蕾的刺激

辛辣带来的抗衰效应,其实是多因素、多通路共同作用的结果。除了前面提到的代谢调控和肾脏保护,辣椒素还可能通过以下几方面发挥作用:

1、调节肠道菌群:近年来的研究表明,良好的肠道菌群对延缓衰老和维护免疫系统至关重要。辣椒素可促进有益菌的生长,并对促炎菌进行抑制,从而帮助维护肠道微生态平衡。肠道环境的健康反映在整体生理功能上,间接调控身体的衰老进程。

2、激活抗氧化系统:自由基是引起细胞老化的重要原因。辣椒素能促使细胞合成谷胱甘肽等抗氧化物质,进而中和体内的自由基。这样一来,细胞损伤和炎症反应就会减少,延缓器官功能衰退。

3、改善细胞间通讯:慢性低度炎症被视为衰老加速的隐形推手。辣椒素通过一定机制调节炎症因子,改善细胞间的通讯和信号传递,降低炎症水平,从而为延缓衰老提供了新的思路。

六、如何科学地“吃辣”以抗衰

既然吃辣能带来多重健康益处,那么我们在日常饮食中又该如何科学地摄入辣椒素呢?以下几点建议或许能为热爱辣食的朋友们提供参考:

1、优选天然食材,摒弃化学添加:在选择辣味食材时,建议尽量选择新鲜辣椒、天然辣椒酱和辣椒油。相比之下,市面上一些含有化学辣味添加剂的加工食品,可能缺乏辣椒中天然多种成分的协同作用,其保健效果也会打折扣。

2、合理搭配健康脂肪:由于辣椒素是脂溶性成分,搭配健康脂肪如橄榄油、牛油果及其他天然油脂,不仅能提升食材风味,还能提高辣椒素的吸收效率,从而发挥更好的抗衰效果。

3、根据体质调整辣度:虽然多数人可适当进食辣食,但对于胃溃疡、食管炎等消化系统疾病患者,建议减少辣食摄入。对于代谢综合征、肥胖等人群,在医生指导下适度增加每周3-5天的辣食摄入,也许能获得意想不到的健康益处。

七、局限性与未来展望

尽管这项研究为我们揭示了吃辣与抗衰之间的关联,但仍有一些需要注意的局限性。首先,辛辣食物摄入的数据主要依赖于参与者的自我报告,可能存在一定的误差;其次,研究样本主要来自中国西南地区,受当地独特饮食文化的影响,这一结果在其他地区的普适性尚需进一步验证。因此,未来还需要开展更多样本更广、指标更全面的研究,深入探讨辣椒素在延缓衰老中的分子机制和作用途径。

然而,无论这些问题如何待解,这项研究无疑为延缓衰老的科学探索开辟了新的方向。它让我们意识到,日常生活中看似平凡的饮食习惯,其实隐藏着调控健康和延缓衰老的重要密码。正如火锅中的辣椒在热油中翻滚出独特风味,辣椒素也在我们的体内启动了一场对抗岁月痕迹的神奇旅程。

八、延伸讨论——饮食文化与健康长寿的联结

除了单一成分对抗衰老的作用,我们还应看到饮食文化对健康的深远影响。四川、贵州等地居民长期以来形成了以辣为主的饮食习惯,这种文化不仅调动了饮食的多样性,也可能在无形中为居民提供了一种健康保护屏障。同时,研究也提示,健康的整体饮食结构,如坚持DASH饮食等,也能与吃辣形成“强强联手”,使得抗衰效果更显著。这种饮食模式值得在更大范围内进行推广和研究,因为它不仅关乎个体的生活品质,更关系到整个社会的健康水平和医疗负担。

未来的研究中,学者们可以利用更为精准的生物标志物和分子测定技术,探讨辣椒素对血管、肝脏、肾脏等器官的具体保护机制。同时,我们也期待能够看到不同文化背景下饮食与衰老之间关系的跨国、多中心大数据研究,为全球老龄化社会提供更多科学依据和健康干预手段。

总结

从凌晨微凉的成都街头、热气腾腾的火锅店,到实验室里精准测算生物年龄的科研项目,吃辣这件看似平常的饮食行为,正展现出其对抗衰老、延缓代谢和保护重要器官的深远潜能。每周保持3-5天的适度辣味摄入,或许能让我们的身体年轻近1岁,同时为预防糖尿病、高血脂和慢性肾病提供额外的保护。然而,正如所有营养干预措施一样,吃辣抗衰也需要在个体体质、饮食习惯及健康状况的基础上进行科学选择和适度调整。

此外,辣椒素的作用机制远不止于此,它还可能通过调节肠道菌群、激活抗氧化系统及减缓慢性炎症等多重路径发挥综合效应。对于那些钟情火锅、热爱辣食的人来说,不仅仅是在享受美食的刺激,更是在无意中参与一场与时光赛跑的身体保养计划。

最后,虽然这项研究尚有局限,结果仍需在更大范围内验证,但它无疑为我们提供了一个全新的视角:原来,平日里餐桌上的烟火气也能藏有延缓衰老的秘密!在此,我们也建议各位读者,在追求美味的同时,关注自身健康,科学饮食,适度吃辣,或许正是一条通向长寿与健康的新道路。

—— 梅斯张博士点评:

这篇文章从多个角度详细解读了吃辣与抗衰老之间的复杂关联,不仅梳理了研究数据,更拓宽了读者对饮食文化与健康长寿之间联系的认识。希望大家在享受辛辣美食时,也能关注自身健康,适度调整饮食习惯。你是否也认为辣椒素能为健康加分?欢迎在评论区展开讨论,共同探索饮食与长寿的更多可能。

参考文献: Zhang N, Hong F, Xiang Y, Zhang Y, Qian W, Zhang X, Chen L, Duoji Z, Xiao X, Zhao X. Spicy food consumption and biological aging across multiple organ systems: a longitudinal analysis from the China Multi-Ethnic cohort. Nutr J. 2025 May 23;24(1):86. doi: 10.1186/s12937-025-01147-z. PMID: 40410899; PMCID: PMC12101015.