难治性癫痫(drug-resistant epilepsy, DRE)是儿童神经科治疗中的一大难题。尽管药物联合使用是治疗主流,约有三分之一的儿童患者对药物反应不佳,癫痫发作频繁且难以控制。对于这部分患儿,迷走神经刺激(vagus nerve stimulation, VNS)作为一种重要的神经调控治疗手段,近年来在临床应用日益广泛。国际上常用的疗效判定标准,几乎都围绕“癫痫发作频率降低50%”这一阈值进行。然而,仅凭单一的发作次数减少来衡量VNS治疗的成功,是否全面准确?治疗对癫痫发作严重性和更关键的健康相关生活质量(health-related quality of life, HRQoL)究竟有哪些影响?

近日,发表在国际权威癫痫领域期刊Epilepsia(影响因子6.6,中科院1区Top刊)上的一项来自北美八个中心的联合研究为我们带来了新的思考。这项题为“What defines response to vagus nerve stimulation in children with drug-resistant epilepsy? A prospective cohort study from the CONNECTiVOS collaboration”的前瞻性队列研究,通过多维度指标系统分析了来自CONNECTiVOS数据库的67名接受VNS治疗的0至18岁儿童的临床数据。研究不仅关注传统的发作频率改变,更深入探讨了发作严重性和生活质量的变化,试图为VNS疗效的评估提供更加全面客观的标准。

一、研究设计与研究对象

CONNECTiVOS数据库汇集了北美8个专业中心的临床资料,囊括了201X年至今接受VNS治疗的难治性癫痫患儿。研究收纳67名儿童,年龄均在0至18岁之间。所有受试者均经过标准基线期评估,并在VNS植入后6个月、12个月及24个月时进行随访。整合了患者发作频率,癫痫发作严重性问卷(seizure severity questionnaires),以及儿童癫痫生活质量量表(child epilepsy quality of life scales)等多方面指标。

这套前瞻性设计保证了数据的系统完整性和纵向动态监测能力,为揭示VNS治疗中的多维临床反应提供了坚实基础。

二、疗效评价:从传统“50%频率降低”到发作间隔及生活质量的全面衡量

长期以来,癫痫治疗研究中,最广泛采用的反应判定是“发作频率降低≥50%”。这一简单量化指标的确在临床实践中极具操作性和直观性。然而,该阈值在定义治疗成功与否方面存在明显局限。

首先,发作次数的变化易受患者基线发作频率影响——低频发作患者即使减少一两次发作,在百分比上变化也可能不明显。其次,频率指标忽视了发作持续时间、严重程度以及恢复期长短等方面的差异,即使发作次数未大幅下降,患者发作质量的改善同样有助于生活质量的提升。更为重要的是,患者及其看护者主观报告的发作次数数据往往存在一定偏差,特别是当发作负担增加时,记录的准确性受限。

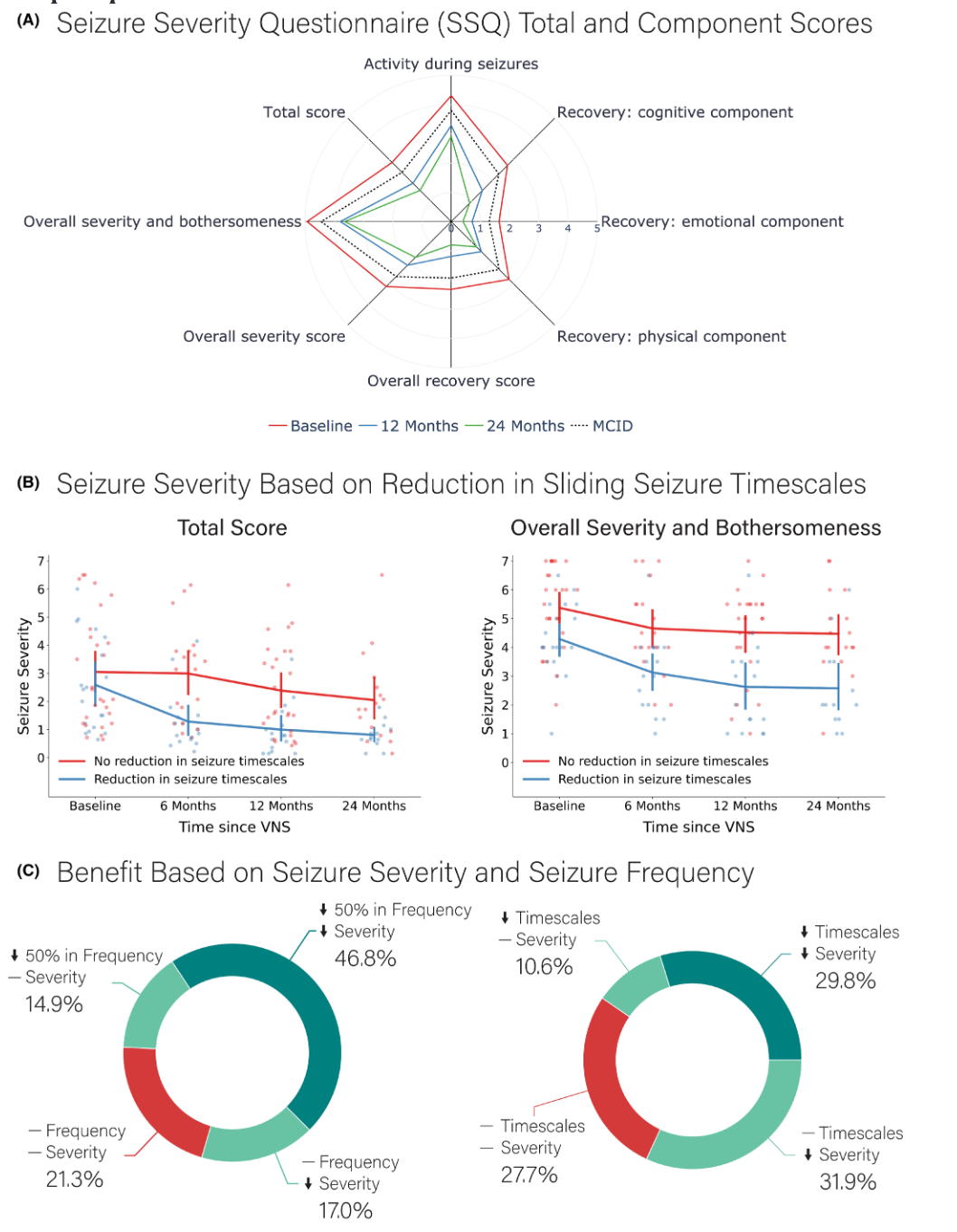

基于上述缺陷,CONNECTiVOS团队尝试引入发作频率的时间尺度变化(如从每日发作调整为每周发作),和发作严重性评分变化作为疗效评价的重要指标,同时结合生活质量量表结果,给出一个多维度的疗效判断框架。

三、核心发现:应答率与发作时间尺度的独立差异

在67名儿童中,55.2%实现了传统意义上“发作次数减少50%以上”的疗效标准,但仅有37.3%的儿童在发作时间间隔上出现显著延长,即从每天发作转变为每周或更长时间发作。

令人关注的是,约有17.9%的儿童虽然实现了50%以上的发作次数减少,但发作时间间隔几乎未发生变化,显示发作减少主要集中在同一天内的复发减少,未必反映真正的发作间断。更有31.9%的儿童发作严重程度显著改善,但对应的发作时间尺度未见拓展,提示治疗效果的多样性。

这些观察直接挑战了传统以发作频率百分比减少为唯一疗效标准的做法,指出衡量VNS效果需引入发作间隔及严重性等维度。

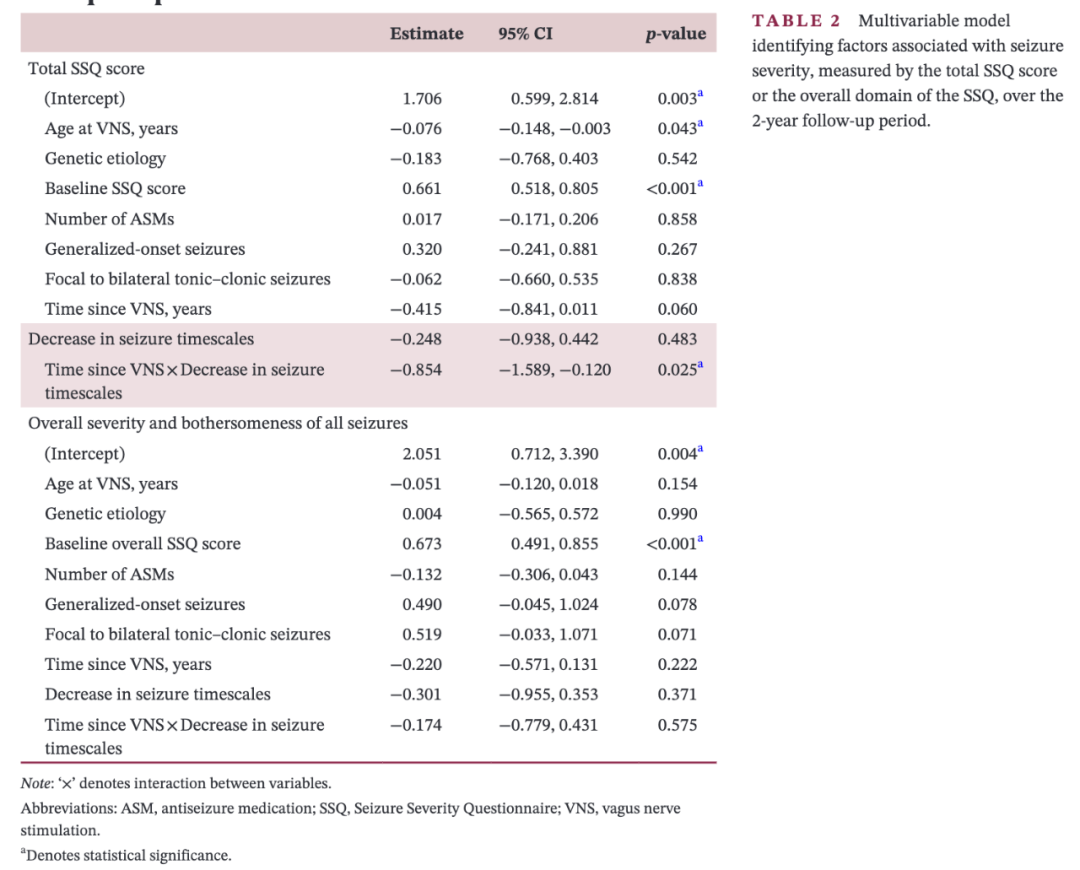

四、生活质量:发作时间尺度改变的关键驱动作用

健康相关生活质量(HRQoL)始终是评估癫痫治疗成败的终极指标,直接关系儿童未来的社交、学习及心理健康状态。研究结果显示,生活质量改善与发作时间间隔延长呈显著正相关(平均每年增长3.65分,95%置信区间[0.71 - 6.52],P = 0.023)。相比之下,发作频率的50%减少标准或单纯的发作次数变化与生活质量提升无显著相关(P>0.05)。

此外,癫痫发作严重程度的降低也独立预测了生活质量的提升(P = 0.035),两者共同推动了术后HRQoL的显著改善。

这一发现表明,对于VNS治疗效果的评价,关注发作间隔和发作质的改善可能比单纯的发作次数变化更能反映患者获益。

五、长期应答率及神经机制新解

有趣的是,研究观察到,术后6个月的应答率在12个月及24个月时基本保持稳定,未见明显逐渐增加的趋势。这一结果挑战了多年前普遍认为VNS随时间可持续改善癫痫控制的观点。

文中指出,在经过优化刺激参数后,大部分发作减少多在治疗第一年实现。此外,近年来神经科学研究日益支持这样一种看法:VNS的疗效受预先存在的神经网络特点影响较大,而非简单靠长时间的神经回路塑形实现。换言之,患者自身的生理基础和脑电特征可能决定了VNS是否有效,而非持续刺激能带来爆发性治愈。

这一理论强调了预测“谁是应答者”的临床迫切需求。CONNECTiVOS项目正致力于建立多中心数据平台和生物标志物,未来有望实现个体化VNS疗法的精准决策。

六、临床启示与未来方向

- 疗效评估应多角度综合

本研究提醒神经科医生,单一的“发作次数减少50%”标准可能低估了VNS带来的临床效益,尤其是在生活质量和发作重度改善方面。因此,临床评估应基于发作频率、发作严重性、发作间隔以及HRQoL指标的综合判断,为家长和患者提供更加真实全面的反馈。

- 及早评估与个性化调整

研究结果显示发作控制的大部分益处集中在VNS治疗前1年内完成,提醒临床医师应给予一定随访时长后做疗效评估,避免盲目长期等待。同时,对于无效或效果不佳的患儿应尽早考虑替代治疗方案,如迷走神经刺激参数再调节、其他神经调控手段甚至外科切除治疗。

- 生活质量提升是最终目标

癫痫治疗的终极目标在于改善患儿的整体生活状态和心理健康。发作时间隔的延长及发作质的改善对HRQoL的影响显著,提示未来临床试验和疗效报告应更多关注这些维度,而非仅仅面向发作数量。

- 未来研究重点:预测与机制

鉴于VNS疗效与患者个体神经特征相关,联合功能磁共振成像、脑电网特征及遗传信息的多模态生物标志物研究,可能是解锁精准治疗的关键。同时,长期随访数据和大规模多中心注册研究平台的建立,也将助力科学界更好理解VNS免疫神经调控作用的本质。

七、结语

这项CONNECTiVOS多中心前瞻性队列研究,用多维指标细致剖析了VNS治疗儿童难治性癫痫的疗效,突破了传统的“50%发作频率减少”疗效划分的局限,凸显了发作时间间隔和严重性改善在生活质量提升中的核心作用。临床医生在选择和评估VNS治疗时,应高度重视发作性质以及患者生活质量的变化,而非仅停留在数字游戏的层面。

未来,随着精准预测工具和多维度评估标准的完善,迷走神经刺激定将更精准、高效地服务于数以万计的难治性癫痫患儿,让他们获得真正意义上的健康改善和生活希望。

——梅斯编辑点评:

这项研究为迷走神经刺激疗效评估带来了重要启示。以往简单地定义为发作次数减少50%,虽然操作简便,却掩盖了患者体验和生活质量的复杂性。引入发作时间尺度和严重性评价,有助于弥补发作频率单维指标的不足。

那么,问题来了:未来我们是否应制定更加细化和阶梯式的VNS疗效判定标准,以指导临床决策?此外,怎样整合客观神经生物标志物与主观生活质量报告,使得疗效评估更加精准全面?这些都值得我们深入探讨和期待!

作为临床科室常用的神经调控手段,VNS疗法的研究和优化将持续推动癫痫治疗的个性化发展。希望这一领域能有更多突破,让更多难治性癫痫儿童重获新生。

原始出处:

Niazi F, Mithani K, Suresh H, et al. What defines response to vagus nerve stimulation in children with drug-resistant epilepsy? A prospective cohort study from the CONNECTiVOS collaboration. Epilepsia. 2025. doi: 10.1111/epi.18520. Online ahead of print. PMID: 40574479.