术后房颤是心脏手术中常见的并发症,发病率高且与多种不良心血管事件相关。此前PALACS试验已证明左后心包切开术能有效预防术后房颤,减少围手术期的心包积液。然而,房颤与长期不良事件之间的因果关系尚存争议,长期疗效尚未明晰。PALACS-EF延长随访研究旨在验证该手术对长期临床结局的影响,填补这一知识空白。

PALACS-EF研究基于PALACS试验的420名患者,进行了中位随访5.3年的延长随访,首次评估这一手术对长期临床结局的影响。研究发现,尽管左后心包切开术在术后90天内降低了死亡和心血管相关再入院的风险,但这种益处未能在更长的随访期内持续显现,提示手术的长期保护作用有限。

PALACS为一项随机对照临床试验,将接受心脏手术的患者随机分配至左后心包切开术组或无干预对照组。PALACS-EF为该试验的前瞻性延长随访,纳入全部420例患者(左后心包切开术组212例,对照组208例),采用盲法研究人员通过标准化问卷进行随访。主要终点为从干预起首次发生的全因死亡或心血管原因再入院的复合终点;关键次要终点为全因死亡或全因再入院。其他次要终点包括心肌梗死、中风、心力衰竭及30天后新发心律失常。所有事件由独立盲法评估委员会确认。

统计分析采用意向治疗原则(ITT),使用Kaplan-Meier法估计终点事件发生率,采用多变量Cox比例风险模型调整年龄、性别、糖尿病、左室射血分数、冠脉病变范围及既往心脏手术史等混杂因素。缺失数据采用多重插补处理。术后90天内与90天后的分段Cox模型分析用于评估手术效果的时间依赖性。

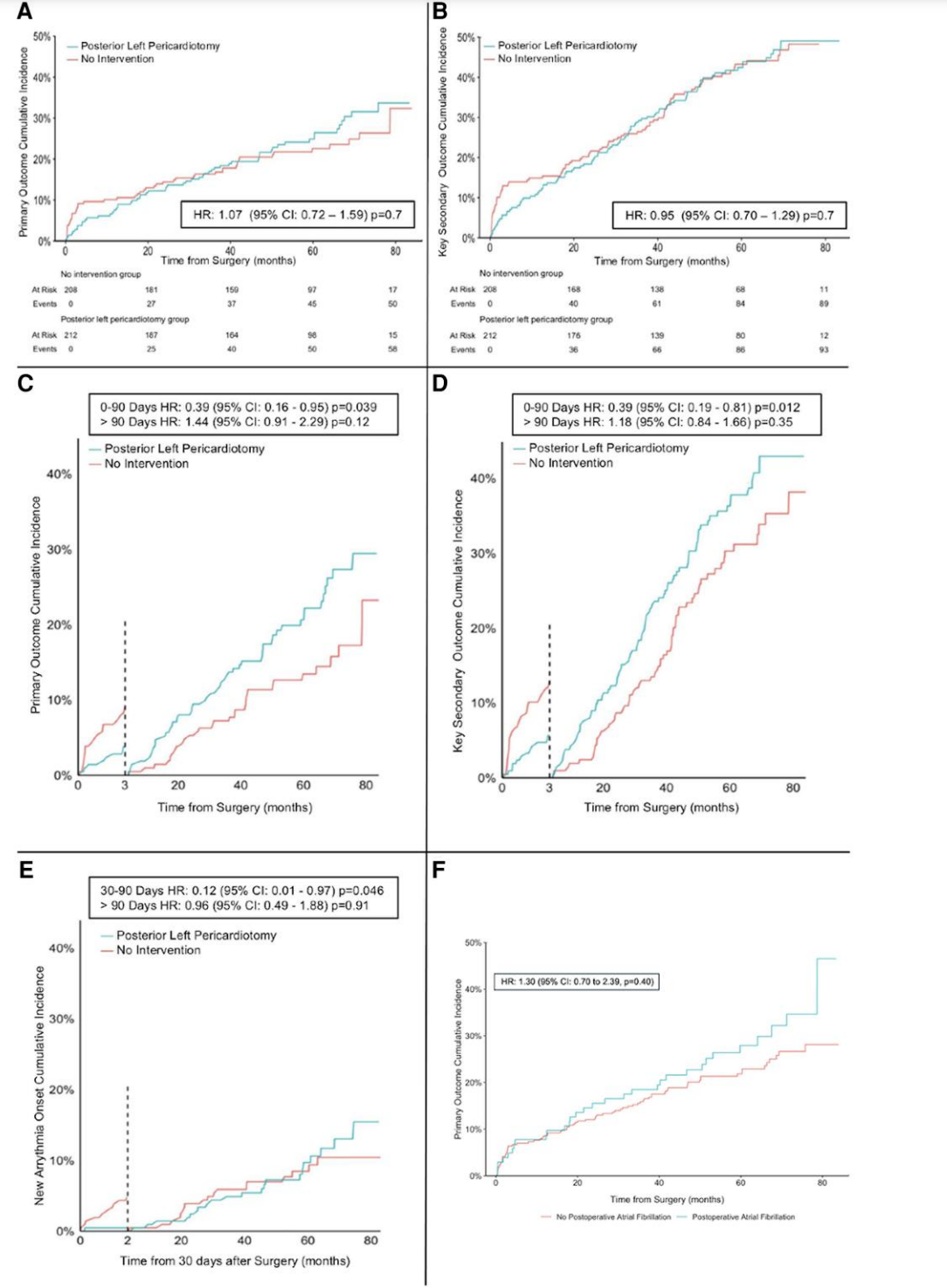

结果显示,中位随访5.3年内,左后心包切开术组与对照组在全因死亡或心血管原因再入院复合终点的总体风险无显著差异。分段分析显示,该手术在术后90天内显著降低了原发及关键次要终点的风险(调整后HR<1),但此保护作用未能延续至更长期随访。亚组分析未发现性别、年龄、CHA2DS2-VASc评分或手术类型对手术效果有显著修饰作用。

(A) 意向性治疗人群中主要复合终点(全因死亡或因心血管原因住院再入院)累积发生率的Kaplan-Meier曲线;(B) 同一群体中关键次要终点(全因死亡或全因住院再入院)累积发生率,附校正后风险比;(C) 干预后前90天内与90天后主要复合终点风险的时间分段分析;(D) 关键次要终点的相同时间分段分析;(E) 干预后30至90天之间发生与90天之后发生出院后心律失常的风险时间分段分析;(F) 术后心房颤动与主要终点风险增加无关。

术后房颤与长期不良心血管事件的关联性引发争议。此次研究显示,后左心包切开显著降低术后房颤发生率,但未改善5年内的临床结局,质疑POAF与长期临床事件之间的因果关系。此外,手术对新发30天后心律失常风险亦有短期保护,但未见长期差异。

总之,左后心包切开术的早期保护效应可能因术后心包切口逐渐被瘢痕和粘连填塞而减弱,导致其临床益处难以长期维持。早期住院再入多由手术相关并发症引起,而晚期再入则更多受心脏病自然病程及合并症影响。术后房颤本身未与术后长期死亡或心血管再入显著相关,提示其作为预后指标的局限性。 PALACS-EF研究为单中心研究,纳入标准较严格,存在一定外部适用性限制,且缺乏持续心电监测,可能遗漏无症状短暂心律失常,未来需更大规模多中心研究及长期监测数据验证手术的临床价值。

原始出处

Gaudino M, Harik L, Redfors B, et al. Posterior left pericardiotomy in cardiac surgery and outcomes: PALACS-EF trial extended follow-up. Eur Heart J. 2025;46(32):3227-3230. doi:10.1093/eurheartj/ehaf325