炎炎夏日,汗流浃背已够让人“心力交瘁”,偏偏还有那些在耳边“嗡嗡”盘旋、随时发动“偷袭”的蚊子添堵:一夜之间身上冒出十几个包,全家就自己“受害”,其他人却安然无恙,这种被“偏爱”到崩溃的体验,简直让人怀疑是不是天生自带“招蚊子体质”。网上最火的解释莫过于“蚊子偏爱某种血型”,听上去顺理成章,可学界研究结论却始终互相“打架”,真相愈发扑朔迷离。

不过,发表于Cell的一项研究[1]给出了截然不同的线索:决定蚊子对人类“心动值”的,或许并不是血型,而是皮肤挥发出来的化学信号——尤其是更高水平、更多种类的羧酸。

千人千味,

蚊子偏爱“稳如老狗”

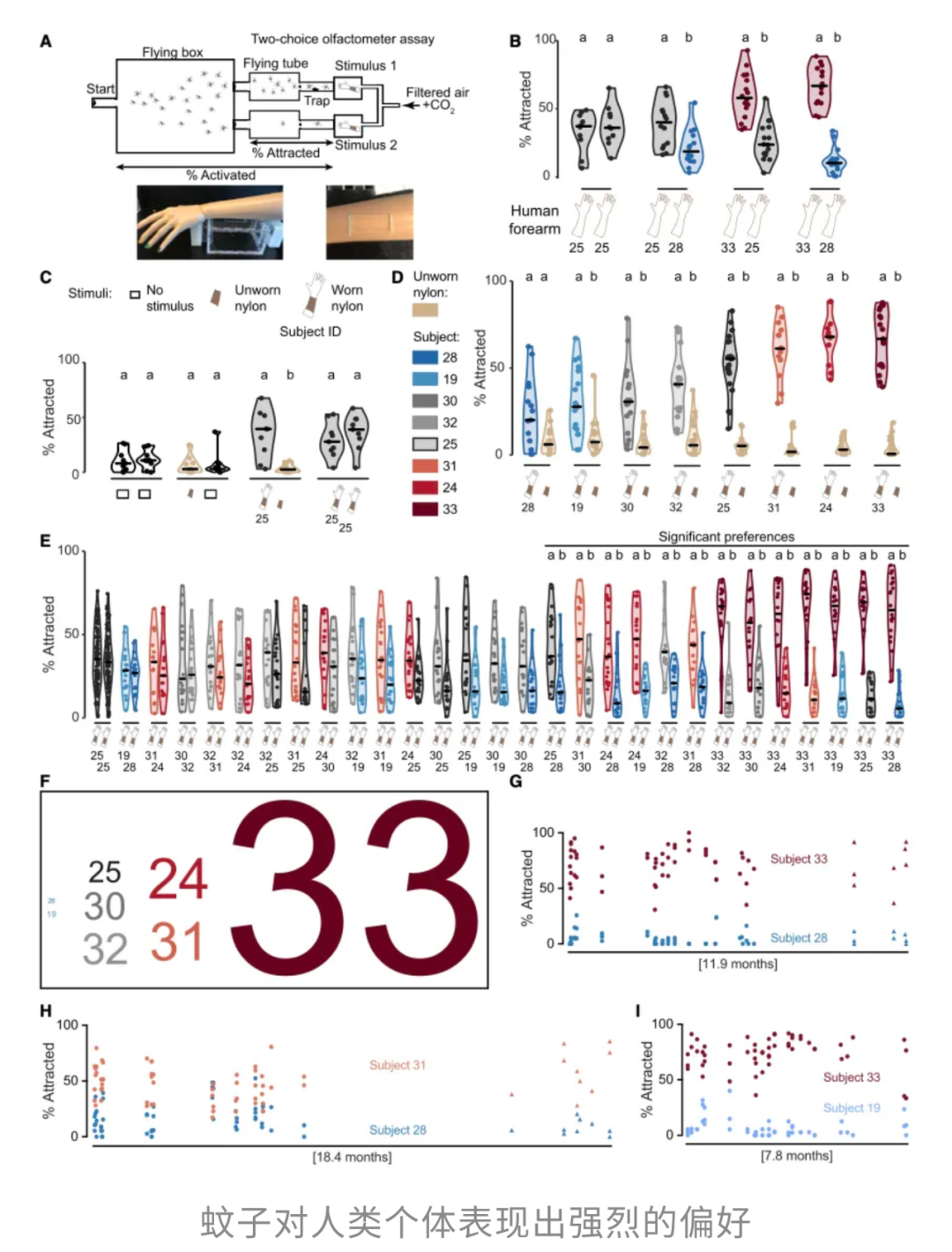

结果令人瞠目:不同人体味的吸引力差距巨大——编号33的志愿者几乎场场“夺冠”,对蚊子的吸引力高达最不受欢迎人选的100倍以上,而且这种偏好在不同时间段都保持稳定。

“嗡嗡嗡”背后的偏爱:

为什么总是我?

也就是说,真正让蚊子“死心塌地”的,似乎并非血型,而是人类皮肤上那一缕缕肉眼看不见、却足以勾魂摄魄的化学信号。下一步,要想摆脱蚊子“青睐”,也许得先从破解这份“气味密码”开始。

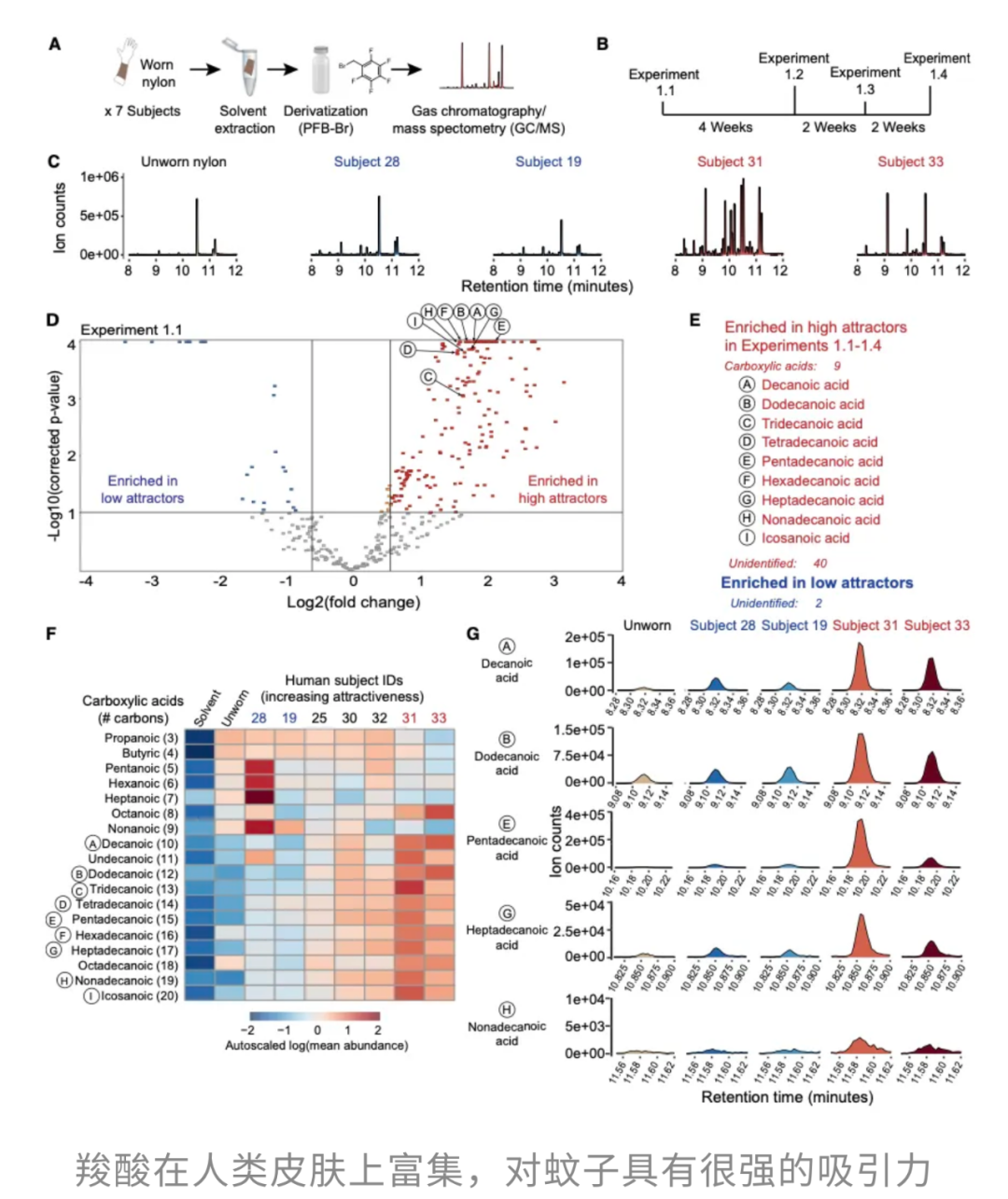

于是,研究人员决定深入皮肤表层的化学成分,看看那些特别招蚊子的人,到底释放出了哪些神秘分子。

原来,蚊子并不靠“随机飞”来选中人类,它们体内有一套高度灵敏的“嗅觉雷达”系统。其中有一条专门识别酸性物质的神经通路,叫做离子型受体(IR)通路。

而如果把蚊子体内的这条IR通路“剪断”——也就是让它们失去关键的嗅觉受体(比如Ir8a、Ir25a、Ir76b),它们就会对人类瞬间失去兴趣。这条线索提示研究者:那些“吸蚊指数爆表”的人,身上可能释放了更多被IR通路识别的“酸性化合物”。

进一步对比发现,其中约有 50种分子在这两个群体之间始终存在差异,而且几乎全都是高吸引力者身上更多——简直像是皮肤自带的“诱蚊香水”。

这些有差异的分子中,有9个被精准锁定为链状脂肪酸,也叫“羧酸”,它们是一些碳链长度较长的酸性化合物。研究人员进一步提取所有碳链长度为3-20的直链羧酸,结果发现:只有碳链超过10的长链羧酸,在“招蚊体质选手”的袖套中才大量存在;吸引力越强的人,这类分子浓度越高。

换言之,长链羧酸就是蚊子真正无法抗拒的“味觉密码”,它们像隐形信号灯一样,在人群中高高亮起“快来叮我”的标识。

“稀释”32倍,

才勉强摆脱蚊子追捧

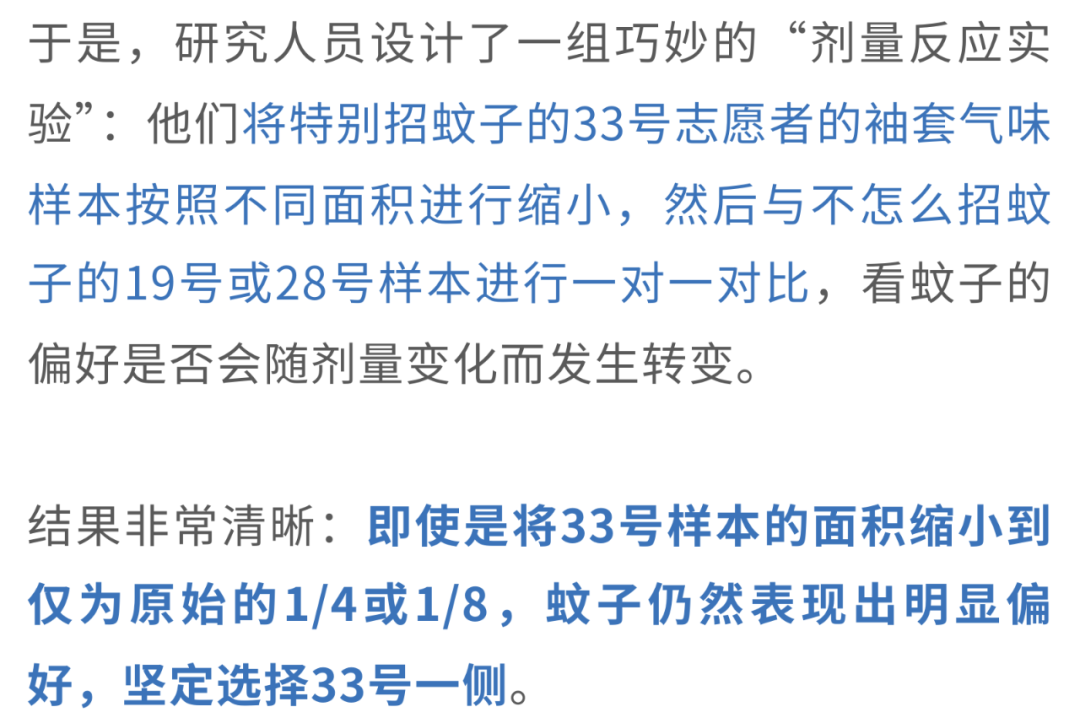

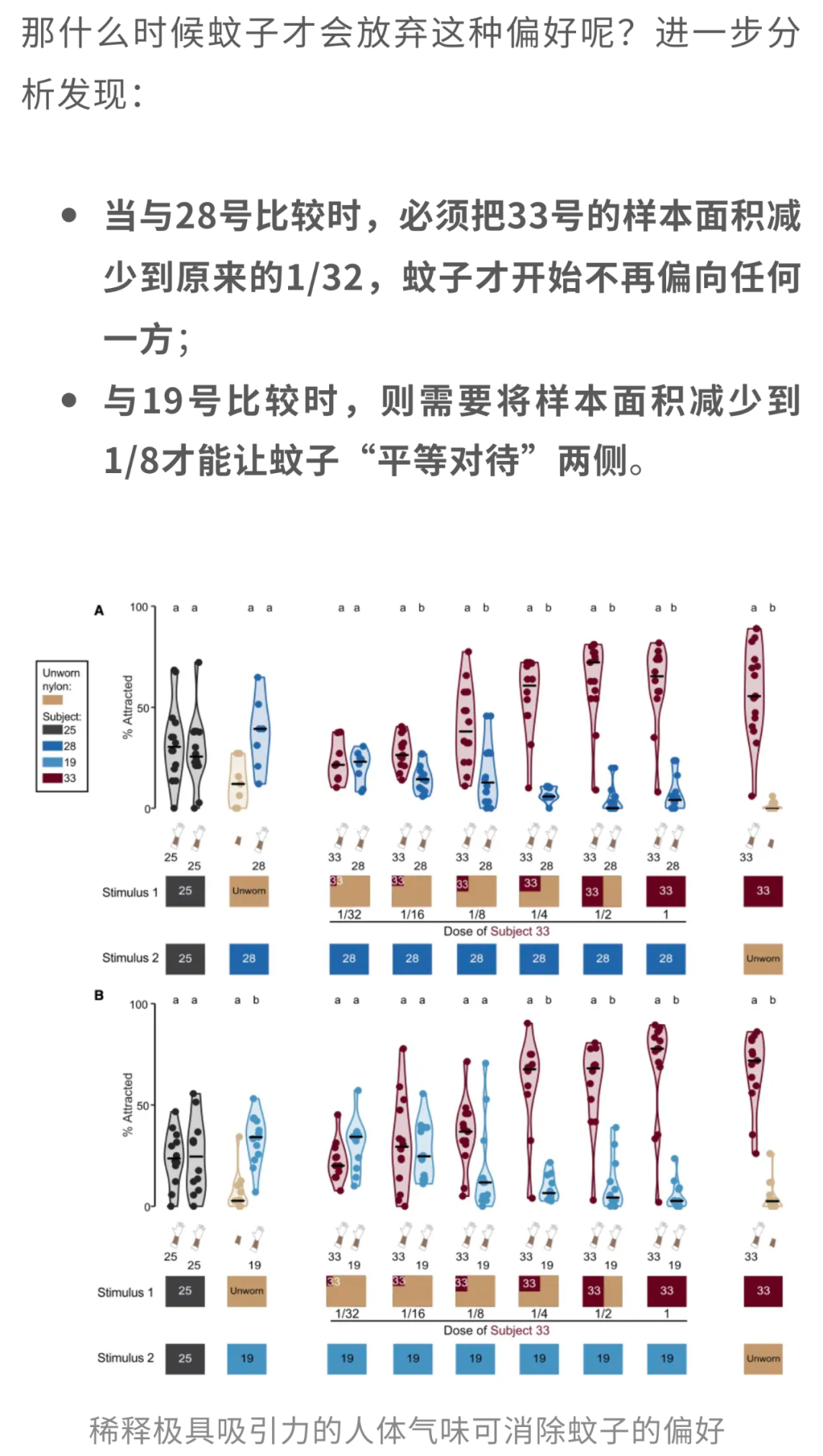

但光知道“蚊子爱闻羧酸”还不够,研究团队想进一步确认:这些“招蚊体质”的吸引力,是不是因为身上的羧酸气味浓度特别高?

这说明,即便是在极小剂量下,33号的皮肤气味依然足够强烈,远超低吸引力者的同等面积样本。

总的来说,这项研究表明,蚊子专叮咬某类特定的人,并非它们有“偏见”,而是这类人皮肤中羧酸气味浓度实在太高,剂量效应显著。也正因此,未来若想开发有效的防蚊产品,或许应从源头出发——降低皮肤上长链羧酸的排放量,或通过掩盖、竞争阻断等方式中断蚊子的“气味导航”。

专门识别人类的嗅觉“雷达系统”

说到这里,很多人可能还会好奇:同样生活在一个屋檐下,为什么蚊子总是绕过家里的猫猫狗狗,偏偏盯上我不放?是它们毛发浓密,让蚊子不好下嘴?还是体味不够“迷人”?

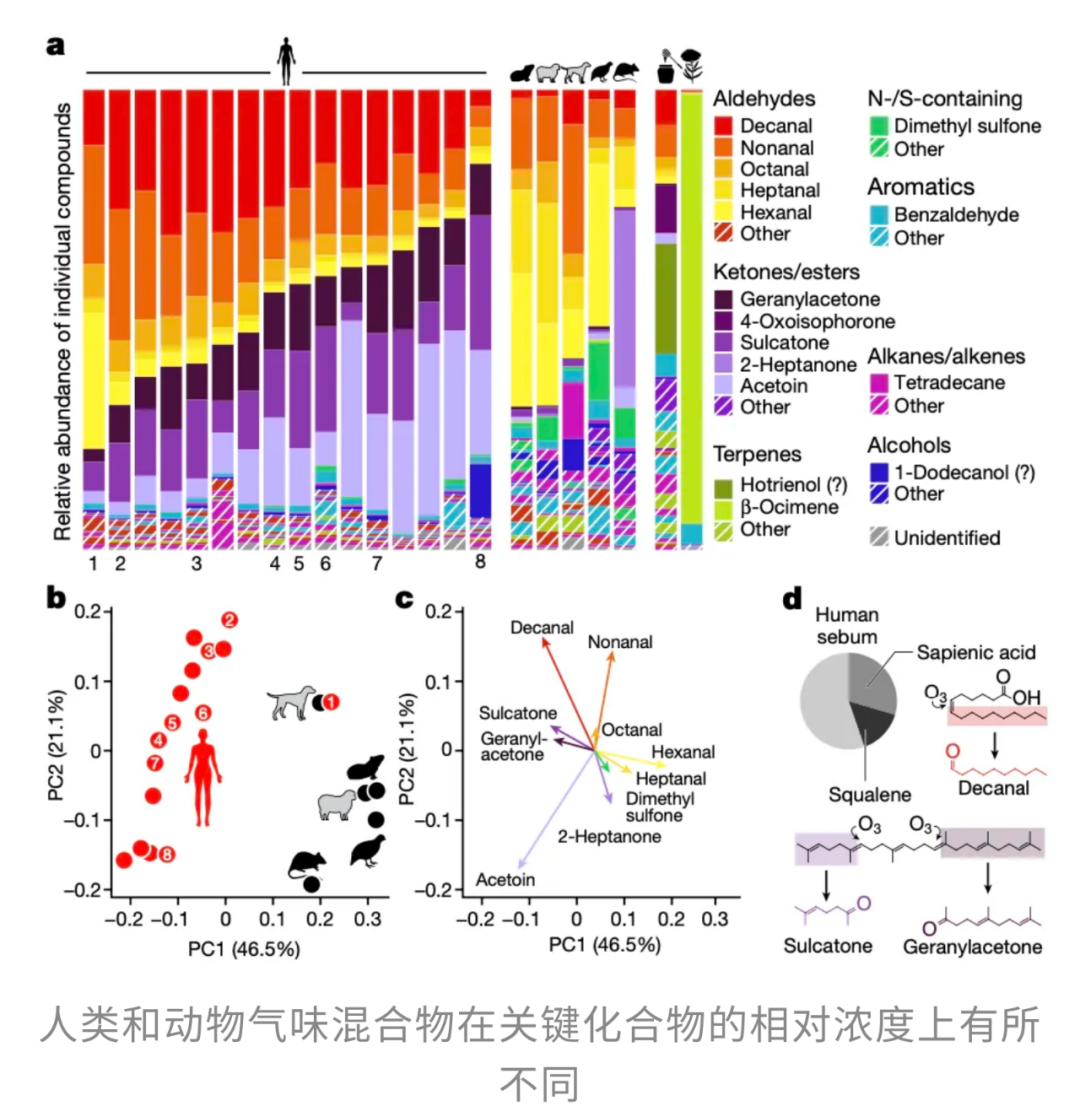

然而,问题远不止于“能不能叮到”这么简单。另一项发表于Nature的研究[2]揭示,蚊子的大脑里,或许早就装了一套专门“识别人类”的嗅觉雷达系统,能让它们在狗、羊、甚至其他哺乳动物之间,一鼻子就把人类从气味混合物中精准“挑”出来。

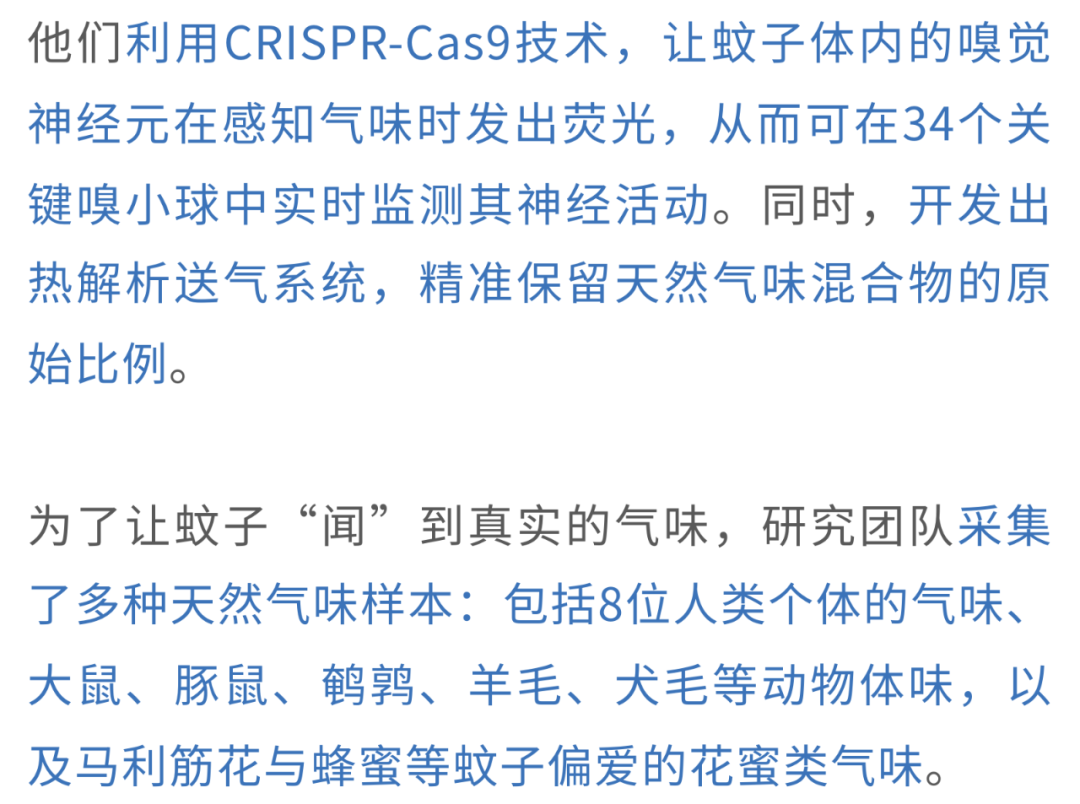

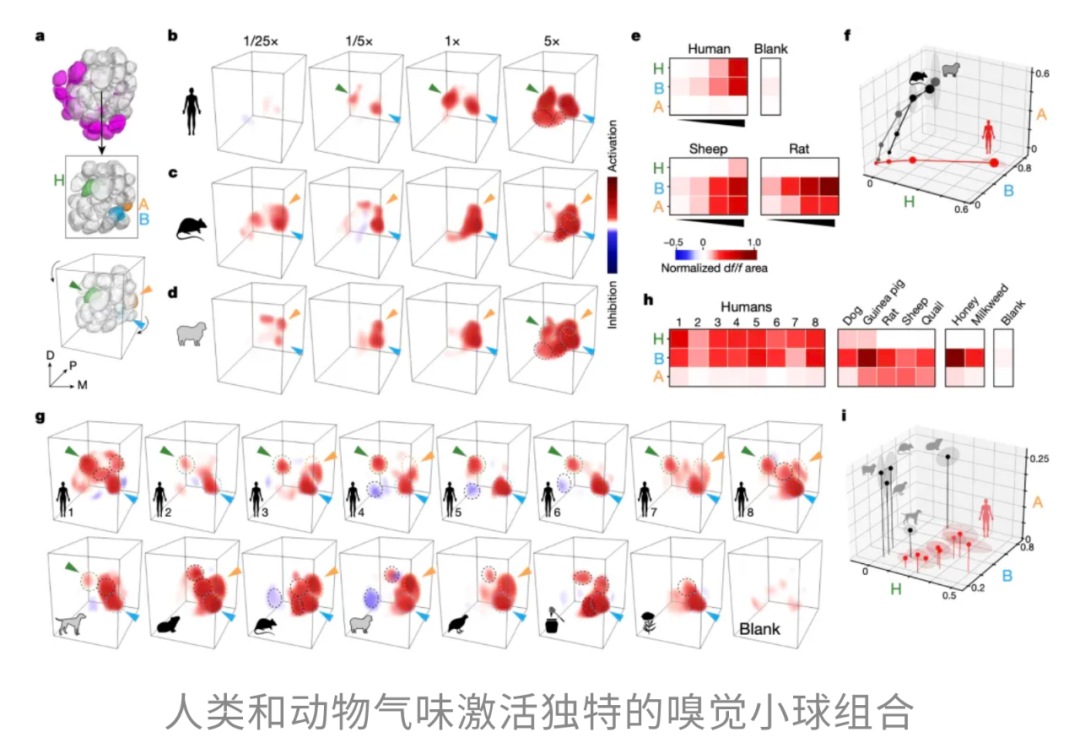

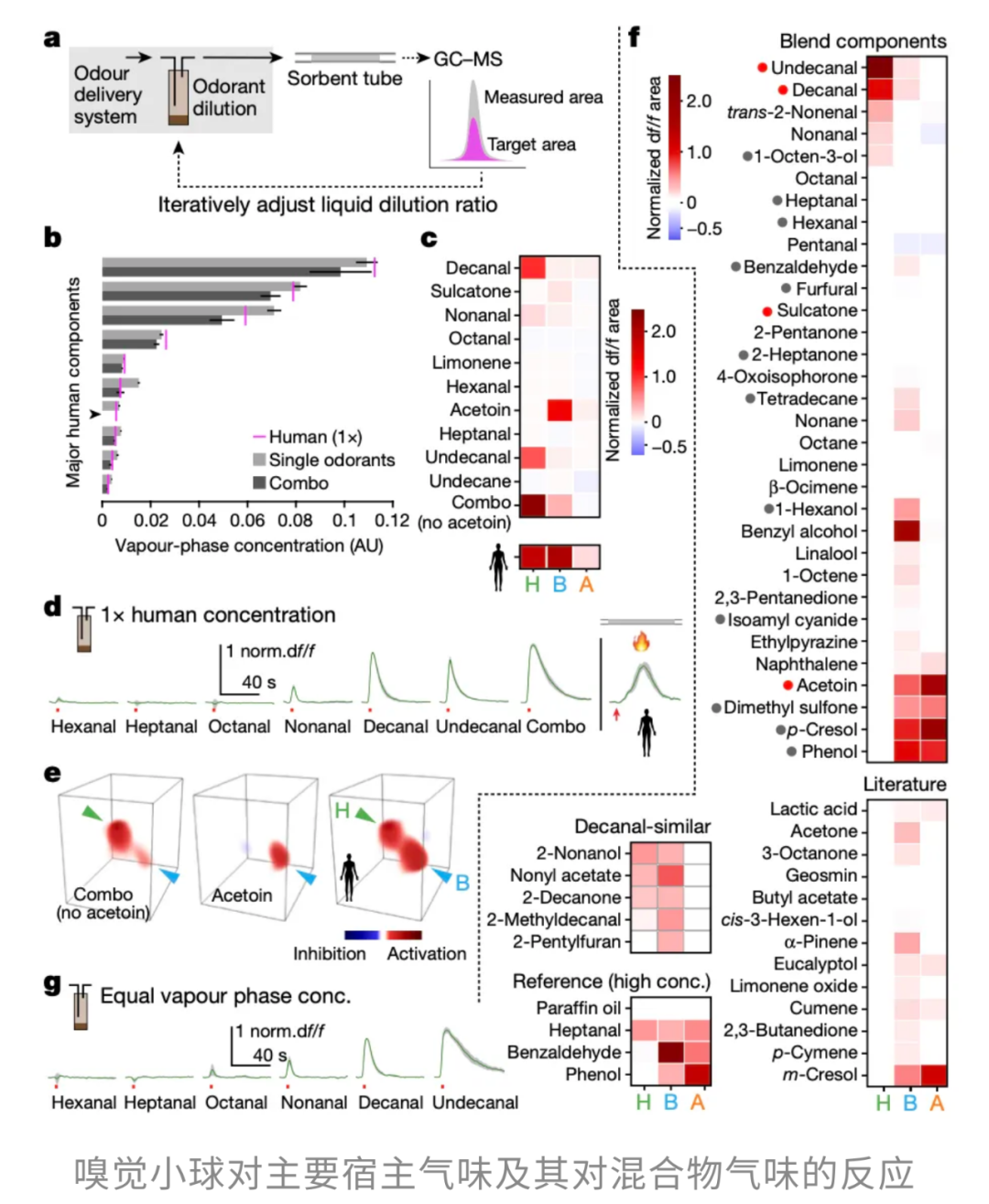

蚊子究竟是如何从人类和其他哺乳动物这团复杂的“气味云”中嗅出独属人类的气息的?要回答这个问题,研究者必须走进蚊子的嗅觉中枢——大脑中的嗅小球。

追踪到化学层面,人类体味之所以能点亮H小球,靠的并非“独门秘方”,而是特定挥发物成分比例的“黄金配方”:舒尔酮(sulcatone)、香叶酮(geranylacetone)、乙酰乳酸(acetoin)三种酮类与长链醛癸醛(decanal)含量显著偏高;短链醛己醛、庚醛则相对偏低。

这些挥发物与人类皮脂中特有的脂类成分——角鲨烯(squalene)和人皮酸(sapienic acid)密切相关。它们是皮肤分泌的重要组成,在氧化后会形成上述酮类与长链醛,既参与皮肤屏障功能,又无形中成为了蚊子识人的“气味信号”。

简而言之,蚊子并不是闻到了“独有分子”,而是精准识别了只在人类体味中才出现的独特比例组合。

那接下来,便是要把蚊子脑中的“识人雷达”与人类体味的化学成分真正“对接”。

结果发现,人味偏好型H小球对癸醛和十一醛等长链醛极为敏感,反应强烈且持续时间长,明确显示其对长链醛具有高度选择性。

换句话说,蚊子之所以能精准识别人类,关键在于:人类皮脂中特有脂质经氧化产生的长链醛,在体味中比例高而稳定,专门激活了H小球,构成了神经系统中独特的“人味识别指纹”。

总的来说,这项研究揭示,蚊子大脑中特定的嗅觉小球对人类气味中的长链醛类化合物具有选择性反应,这种反应驱动蚊子对人类气味的偏好。而长链醛类化合物的高含量又是蚊子区分人类和其他动物的关键化学特征。

恼人的蚊子们凭借敏锐的嗅觉和大脑中的“雷达”,在人类之间精准地穿梭、偷袭。随着我们逐步破解人体“气味密码”,未来或许真的能摆脱这些蚊子的纠缠,迎来一种更清爽无忧的生活~

仍需指出的是,研究[1]结果并不能直接证明皮肤上的羧酸浓度是导致某些人对蚊子更具吸引力的直接原因,而且研究没有全面地编目人类皮肤上的化学化合物;研究[2]中技术和知识限制了对这些神经元功能的全面操控。

参考资料:

[1]De Obaldia ME, Morita T, Dedmon LC, Boehmler DJ, Jiang CS, Zeledon EV, Cross JR, Vosshall LB. Differential mosquito attraction to humans is associated with skin-derived carboxylic acid levels. Cell. 2022 Oct 27;185(22):4099-4116.e13. doi: 10.1016/j.cell.2022.09.034. Epub 2022 Oct 18. PMID: 36261039; PMCID: PMC10069481.

[2]Zhao, Z., Zung, J.L., Hinze, A. et al. Mosquito brains encode unique features of human odour to drive host seeking. Nature 605, 706–712 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04675-4