药理作用

锂盐(如碳酸锂)作为经典的情绪稳定剂,其作用机制包括抗氧化、神经保护及对神经传导的影响等等。

-

抑制去甲肾上腺素与多巴胺释放:锂离子通过阻断神经元突触前膜的钙离子通道,减少去甲肾上腺素和多巴胺的依赖钙释放,从而降低中枢神经系统的过度兴奋。

-

促进神经递质再摄取:增强突触间隙中去甲肾上腺素的再摄取,并加速其代谢灭活,从而平衡情绪波动。

-

调节 5 - 羟色胺系统:促进 5 - 羟色胺的合成与释放,改善抑郁症状,同时稳定情绪的双向波动。

-

影响信号转导通路:通过抑制糖原合成酶激酶 - 3(GSK-3),调节细胞内信号通路,保护神经元免受应激损伤。

指南推荐与循证证据

-

2018年CANMAT/ISBD《双相障碍患者管理指南》

推荐:锂盐为双相 I 型抑郁急性期一线治疗(证据级别 2),并可与拉莫三嗪联用,同时需监测血药浓度(0.6–1.2 mmol/L)。

-

2015年中国《双相障碍防治指南》

推荐:锂盐为双相 I 型抑郁急性期首选推荐(A 级证据),可单药或与拉莫三嗪、丙戊酸盐联用,次选与喹硫平或安非他酮联用。

-

2024 年日本双相障碍指南

推荐:锂盐作为双相躁狂首选方案(与第二代抗精神病药联用)及第三选单药治疗,并用于双相抑郁的推荐用药(单药或与抗精神病药联用)

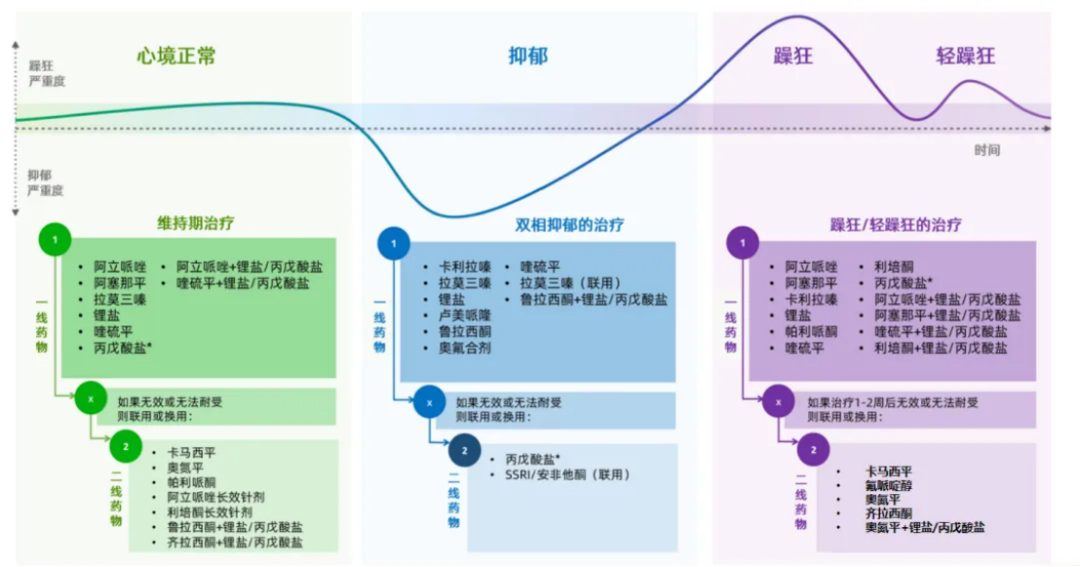

近期,柳叶刀子刊(IF=13.6)发表的文章提到了双相障碍的全病程治疗药物。由下图可知,锂盐在双相情感障碍治疗中优势显著,在维持期治疗、双相抑郁治疗以及躁狂 / 轻躁狂治疗阶段,都被列为一线药物,应用广泛。

用法用量

锂盐的治疗窗狭窄(治疗浓度 0.6-1.2mmol/L,中毒阈值 1.4mmol/L),需严格遵循个体化原则:

-

初始剂量:成人 600-900mg / 天,分 2-3 次饭后服用。

-

目标浓度:急性治疗期 0.6-1.2mmol/L,维持期 0.4-0.8mmol/L。

需要注意的,治疗初期需每 1-2 周监测一次血锂浓度,病情稳定后可延长至每月一次,采血时间统一为末次服药后 12 小时。当血锂浓度超过 1.4mmol/L 时即视为中毒阈值,必须立即停药并启动急救处理,包括洗胃、补液及血液净化等对症支持治疗,同时密切监测肾功能及神经系统症状,以最大程度降低锂中毒对器官的损害风险。

不良反应

常见不良反应:口干、烦渴、多饮、多尿、便秘、腹泻、恶心、呕吐、上腹痛。

神经系统不良反应:双手细震颤、萎靡、无力、嗜睡、视物模糊、腱反射亢进。

如果上述不良反应症状较轻,一般不需要特殊处理;如果加重可能是中毒的先兆,应密切观察。

严重不良反应(需立即就医):

中毒症状(血锂浓度>1.5 mmol/L):意识模糊、昏迷、抽搐、癫痫发作、休克、肾功能损害。

过敏反应:荨麻疹、血管性水肿(面部 / 颈部肿胀、呼吸困难)。

器官损害:如肾功能异常、肾肿瘤(长期治疗风险)、心肌疾病、心律失常、甲状腺功能减退等。

特殊人群

妊娠期:可能导致胎儿心脏畸形(如 Ebstein 畸形)。

哺乳期:锂可进入乳汁,影响新生儿甲状腺功能。

老年人:起始剂量减半,缓慢滴定,因肾功能减退易蓄积中毒。监测心电图,警惕心脏传导阻滞风险。

儿童与青少年:12 岁以下禁用,12 岁以上需严格监测血药浓度,剂量个体化。

肾功能不全者:禁用,因锂排泄依赖肾脏,肾功能损伤易致中毒。

研究进展

1、2025年Lancet Psychiatry发表一项瑞典全国队列研究(纳入 10.5 万双相患者)发现:只有锂盐单药治疗可显著降低双相情感障碍患者抑郁相关住院风险(降低 25%),而抗抑郁药或抗精神病药单药治疗均增加风险;锂盐与特定抗抑郁药(如阿米替林)联用可进一步降低住院风险达 51%。

2、JAMA Psychiatry发表了一项纳入 2.3 万双相障碍患者的全国性队列研究发现,长期使用锂盐(≥2 年)可使骨质疏松风险降低 38%,且存在显著剂量依赖性,提示锂盐可能通过激活 β- 连环蛋白通路发挥骨保护作用,为双相障碍患者全身健康管理提供了新的用药依据。

3、在研新剂型:2023年,新一代锂制剂 AL001 通过晶体工程技术优化了锂盐的药代动力学特性,其水杨酸锂 - L - 脯氨酸离子共晶体结构不仅能更高效地向大脑输送锂成分,还能减少锂在肾脏、心脏等外周器官的蓄积,从而降低毒性风险。临床前试验显示,AL001 在大鼠模型中表现出更持久的血 / 脑锂水平,且未出现碳酸锂常见的血药峰浓度过高问题,为提升治疗安全性提供了新可能。

参考文献:

1.Lähteenvuo M, Paljärvi T, Tanskanen A. Br J Psychiatry. 2023 Oct;223(4):456-464.

2. Ermis C, Taipale H, Tanskanen A, et al. Lancet Psychiatry. Published online February 5, 2025.

3. 于欣,方贻儒.中国双相障碍防治指南[M].第二版.北京:中华医学电子音像出版社, 2015.

4. CANMAT/ISBD《双相障碍患者管理指南》(2018)

5. Kato T, Ogasawara K, Motomura K, et al. Psychiatry Clin Neurosci. 2024 Aug 28.

6. Vincenzo Oliva, et al. The Lancet Regional Health - Europe, 2025.

7. 碳酸锂片说明书