尽早明确诊断是心力衰竭合理治疗及改善预后的关键。很多患者在心衰症状出现很久后才被确诊和干预,直接影响了治疗效果和长期预后。本期根据24年指南,从心衰诊断流程这一基础但极其重要的问题入手,和大家探讨下慢性心力衰竭的诊断流程。

一、慢性心衰的标准诊断流程

慢性心衰的诊断需满足两个条件:

-

存在心衰的症状和(或)体征

-

有心功能不全的客观证据

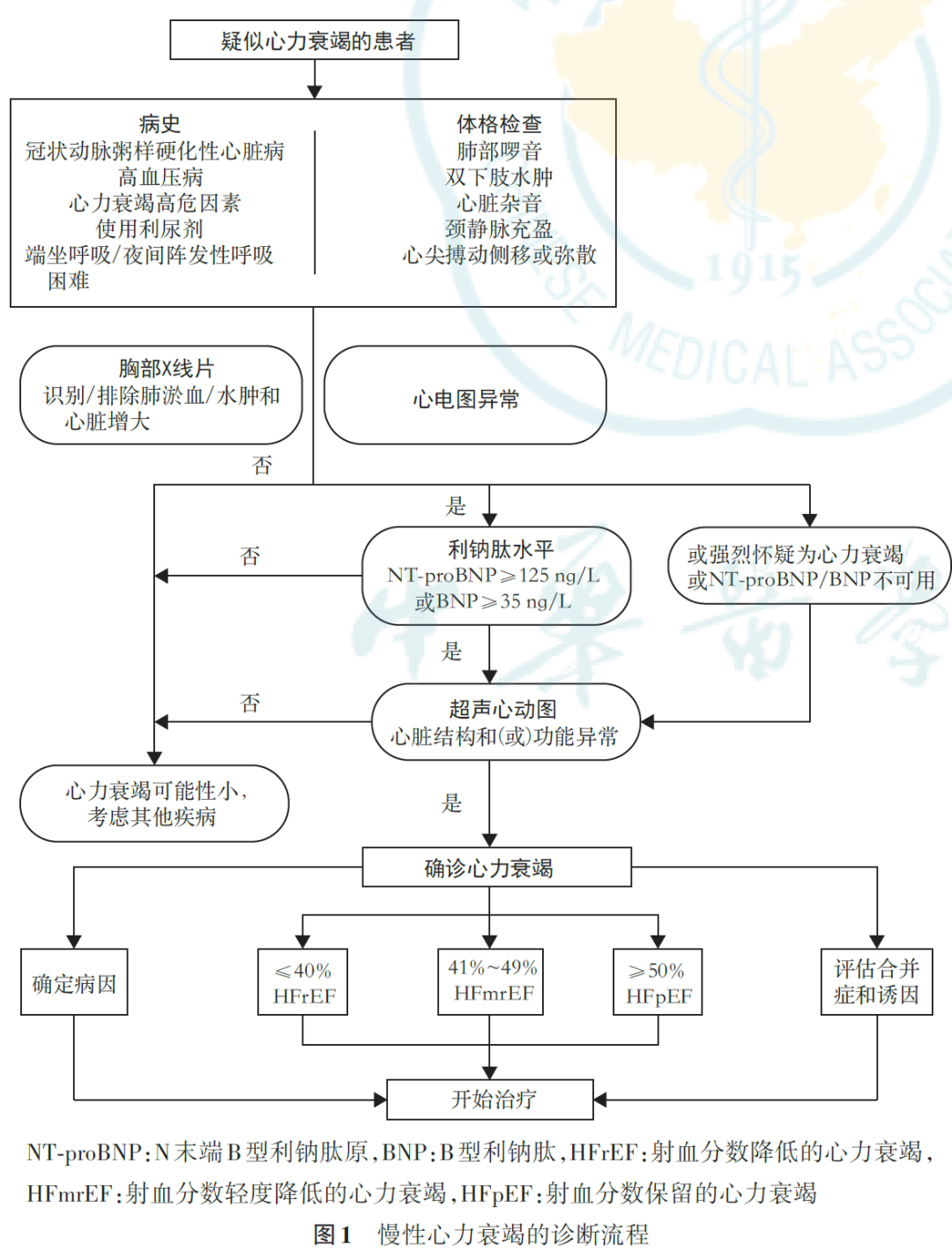

看似简单,但实际操作中往往面临挑战,因为心衰的症状和体征缺乏足够的特异性。所以,需要结合病史、体格检查、实验室检查、心脏影像学检查和功能检查结果进行综合判断。下面是指南推荐的标准诊断流程:

1.1 诊断的三个基本步骤

第一步:评估心衰的临床可能性

-

详细询问病史(尤其是心血管疾病史、呼吸困难程度、运动耐量下降等)

-

体格检查(颈静脉充盈、水肿、心脏扩大、心音异常等)

-

初步辅助检查(心电图、胸片)

第二步:进行血浆利钠肽检测

利钠肽检测对于心衰的诊断筛查非常关键,特别是对于症状不典型的患者。曾有一位老年患者,主诉"走路没力气",临床表现不典型,但NT-proBNP显著升高,引导我们进行了更深入的检查,最终确诊为HFrEF。

-

当BNP < 35 ng/L或NT-proBNP < 125 ng/L时,可基本排除慢性心衰

-

利钠肽升高时继续下一步超声心动图检查

-

对于窦性心律患者,BNP > 35 ng/L或NT-proBNP > 125 ng/L提示可能存在心衰

-

BNP会受到多种因素影响,临床工作中应注意结合患者的病史进行分析

第三步:超声心动图评估

-

测量左室射血分数(LVEF),确定心衰分型

-

评估心脏结构和功能异常(左心房增大、室壁运动异常等)

-

评估瓣膜功能、舒张功能和肺动脉压力

1.2 左心衰与右心衰的症状与体征

左心衰

-

症状:呼吸困难(急性表现为端坐呼吸,慢性表现为劳力性呼吸困难)、夜间阵发性呼吸困难、咳嗽(可伴泡沫痰)、疲乏等

-

体征:舒张期奔马律、肺部湿啰音、心尖搏动位置改变、心脏扩大等

右心衰

-

症状:腹胀、食欲不振、消化道症状、下肢水肿等

-

体征:颈静脉充盈、肝颈静脉回流征阳性(按压肝脏时颈静脉怒张更明显)、外周水肿(以坠积性水肿为主)、肝大等

1.3 门诊常见的心衰表现

在日常门诊中,患者往往不会直接主诉"心力衰竭",而是以以下症状就诊:

-

不明原因的疲劳感:老年患者常以"没力气"、"乏力"为主诉,尤其是活动后加重

-

运动耐量下降:患者经常描述为"爬楼梯气喘"、"走路比以前快累"

-

下肢浮肿:尤其是白天加重,夜间休息后减轻

-

夜间咳嗽:平卧时加重,坐起后减轻

-

异常体重增加:短期内体重增加而无饮食习惯改变

临床小贴士:对于老年患者,心衰常常被误诊为"年龄大了"或"体力下降",因此在面对老年患者不明原因疲劳或运动耐量下降时,应有心衰的警惕性。

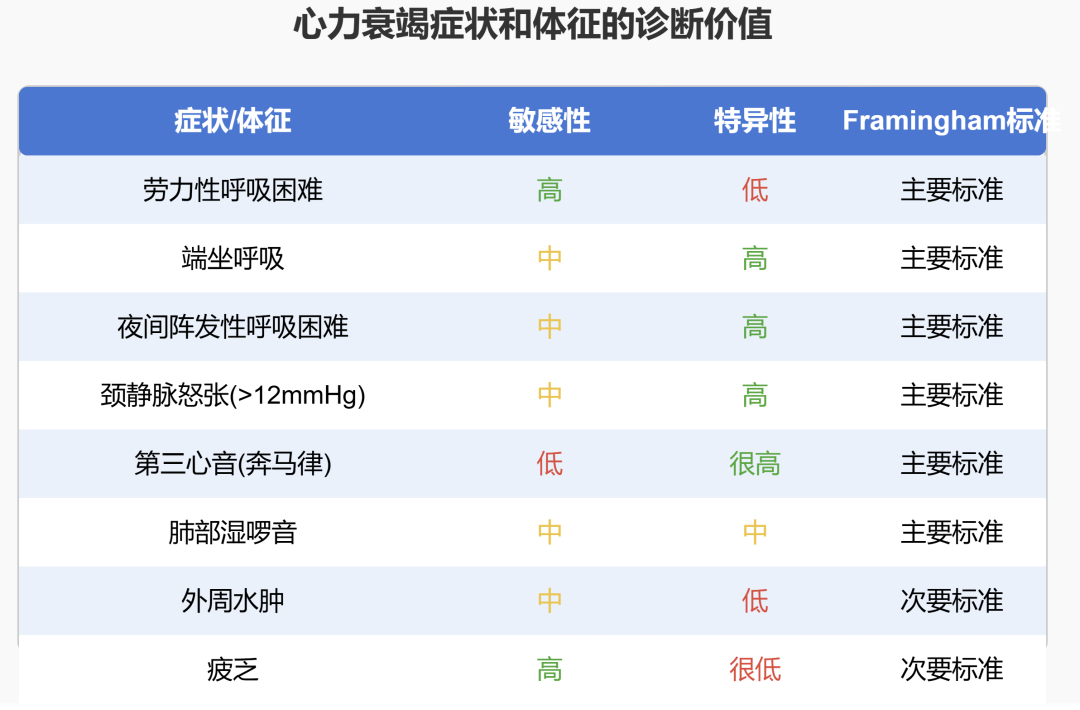

1.4 常见症状和体征的诊断价值

二、心电图在心衰诊断中的价值与特征

指南提示,所有心衰和怀疑心衰患者均应行心电图检查。心衰患者心电图完全正常的可能性极低(研究显示仅约7.5%),这一点在临床上具有重要的诊断价值—如果心电图完全正常,诊断心力衰竭就需要非常慎重。怀疑存在心律失常或无症状性心肌缺血时应行24 h动态心电图检查(Ⅰ,C)。

2.1 心衰患者的心电图可能表现

心律和传导异常

-

房颤:是心衰患者最常合并的心律失常,二者具有共同的危险因素,常同时存在、相互促进。研究显示,在新发心衰患者中超过半数合并房颤,而新发房颤也是心衰非常常见的诱因之一。表现为无规律P波,快速不规则RR间期。

-

窦性心动过速:静息心率>90次/分,常见于心衰恶化和代偿不良阶段,是预后不良的标志。

-

室性早搏:频发室性早搏(负荷≥10%)可引起心肌病,是心衰原因之一。研究显示PVC负荷≥10%是PVC诱导心肌病的最低阈值,≥20%使其风险明显升高。

-

左束支传导阻滞:QRS宽度≥120ms,V1导联QS或rS型,V5-V6导联R波notch,常提示左右心收缩不同步,是心脏再同步化治疗(CRT)的重要指征。

QRS波群和形态改变

-

QRS低电压:肢体导联QRS波群总振幅<5mm,胸导联QRS总振幅<10mm,在淀粉样变、心包积液等疾病中常见。研究发现慢性心力衰竭患者的心电图常出现QRS波群低电压,当患者心功能改善时,这种情况会得到改善。

-

左心室肥厚:R波振幅增高,以V5-V6导联和I、aVL导联为主,常伴ST段压低和T波倒置,多见于高血压心脏病导致的心衰。

-

心房扩大:左心房扩大表现为P波宽而低,P波双峰(P-mitrale),右心房扩大表现为P波尖而高(P-pulmonale)。

-

Q波:陈旧性心肌梗死留下的病理性Q波(宽而深),提示缺血性心肌病。

ST-T段改变

-

ST段抬高或压低:可提示急性或慢性心肌缺血

-

T波倒置:常见于心肌缺血、肥厚型心肌病或左心室肥厚

-

QT间期延长:低钾血症、药物影响或长QT综合征

2.2 特定心衰病因的心电图表现

2.3 心电图在心衰治疗决策中的价值

-

CRT(心脏再同步化治疗)指征评估

-

左束支传导阻滞(QRS≥150ms)是CRT获益最明确的指标

-

对于窦性心律,QRS时限≥150ms,LBBB,LVEF≤35%的症状性心衰患者,推荐进行CRT(I类推荐)

-

对于窦性心律,QRS时限≥150ms,非LBBB,LVEF≤35%的症状性心衰患者,应考虑CRT(IIa类推荐)

-

ICD(植入式心律转复除颤器)指征评估

-

对于血流动力学不稳定的室性心律失常已恢复,不存在可逆性原因的患者,推荐ICD植入(I类推荐)

-

对于缺血性心脏病患者,心肌梗死后至少40天,LVEF≤35%,NYHA心功能II或III级,预期生存期>1年,推荐ICD植入(I类推荐)

-

心律失常治疗策略

-

对于频发室性早搏(PVC负荷≥10%)患者,导管消融治疗可能逆转或改善心肌病

-

对于房颤伴快速心室率的心衰患者,控制心室率是基本治疗策略

-

窦性心律≥70次/分的HFrEF患者对β受体阻滞剂达到最大耐受剂量后仍有症状,可考虑应用伊伐布雷定

总结

慢性心衰的诊断需要遵循规范的诊断流程,综合评估症状体征、生物标志物和心脏影像学检查。心电图作为基础检查,不仅有助于确定心衰的诊断,还能提示可能的病因,指导治疗策略选择。临床医师应熟悉心衰诊断流程和心电图特征,以提高诊断准确率,优化治疗方案,改善患者预后。