病例介绍

患者男性,41岁,主诉“多发关节疼痛10余年,加重伴情绪不稳5年”,2023年9月19日于北京协和医院康复医学科门诊就诊,2023年9月20日于北京协和医院心理医学科门诊就诊。

现病史

患者10余年前逐渐出现关节疼痛,最初为第1跖趾关节发作性刺痛,外院查血尿酸升高,诊断为“高尿酸血症、痛风”,予非甾体抗炎药对症处理后症状可缓解。之后疼痛部位逐渐增多,均为发作性,曾因膝盖、腰部及胸廓疼痛而反复就医,就诊科室包括外院风湿免疫科、骨科、康复科、内分泌科、中医科等,外院检查结果显示患者红细胞沉降率升高,但缺乏特异性免疫指标异常,先后被诊断为“膝关节退行性变、滑膜炎”“腰椎劳损”“肋软骨炎”等,均予对症止痛处理,住院期间疼痛可改善,出院后症状间断再发。

5年前,患者疼痛进一步加重,疼痛部位较之前增多,每次发作1~3个部位不等,有时疼痛部位呈游走性。疼痛频率较之前逐渐增加,严重时约每6~7 d发作1次。2023年7月,于外院内分泌科门诊就诊时因腰部剧烈疼痛发作而无法坚持,故采用轮椅紧急转运至急诊处理,当时查体未见明显异常,予泰勒宁及可待因对症处理后症状缓解。因疼痛反复发作影响日常工作及生活,患者2023年8月于外院康复科住院治疗,完善全面检查,各部位CT及MRI均未见明显异常,外院建议患者前往我院就诊。

患者因工作变动于10余年前来京,其生活环境、人际环境和工作内容均发生明显变化,压力较大,常感疲惫、劳累,难以放松,对工作相关问题担心较多,但否认对生活存在持续担忧,缺乏社交及娱乐活动,喜欢通过“享受美食”缓解压力,食欲好,食量大,睡眠差,存在入睡困难、易醒、早醒等问题。

5年前患者开始创业,工作压力较之前进一步增加,逐渐出现情绪不稳,曾数次在工作中情绪失控,近期逐渐频繁,自诉“日常生活中攻击性比较强,以前完全不是这个性格”,曾存在情绪激动时摔东西行为,最长需半小时方可恢复平静,事后经反思感觉自己的行为鲁莽冲动,影响人际关系。无持续心境高涨、夸夸其谈、自命不凡或显著精力过剩。

近10余年体质量增长约20 kg(95~115 kg),体质量指数(BMI)从29.65 kg/m2增至35.89 kg/m2。2023年8月,患者开始应用司美格鲁肽治疗,近期食欲较之前减退,食量恢复正常。大小便无特殊。

既往史、个人史、家族史

2022年10月,检查发现甲状腺结节,TI-RADS- 4a级,于2023年12月底行穿刺检查;4~5年前体检时发现血糖异常,未予重视;2023年8月确诊为2型糖尿病,目前使用司美格鲁肽控制血糖,自述血糖控制尚可。近期肝功肾功异常,存在脂肪肝,长期有胆囊息肉、慢性胃炎,未予特殊诊治。无精神障碍史。

大学毕业,已婚,学生时期爱好广泛,多才多艺,喜欢打球、听音乐、做饭等。目前,工作之余,除饮食外无其他兴趣爱好,不抽烟,社交性饮酒。既往精力充沛。母亲患有抑郁症,长期情绪差,具体诊治情况不详,否认其他家族史。

入院查体

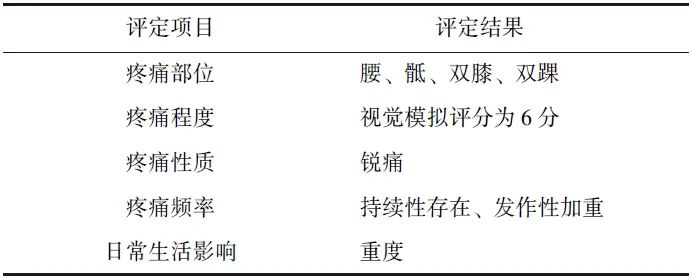

患者站立时,强迫屈髋位,蹒跚步态,起坐等行动均受影响。左膝关节伸展受限,关节活动度(ROM)为20°~100°(伸展及屈曲均受限),左股四头肌肌力3级,双踝ROM减低,双侧内外踝压痛(+),详见表1。

表1 患者疼痛综合评定

精神检查

患者神志清,定向力完整,接触良好,检查合作。语速适中,语量偏多,话题围绕症状及既往诊治经过,认为其疼痛与长期压力及紧张有关。未见思维形式障碍、思维内容异常。情感反应协调,情绪显焦虑、担心,为疼痛所困扰,担心免疫系统及全身其他系统疾病。否认存在显著异于常态的亢奋史。自知力存在,经提示后可察觉疾病前后自身情绪、行为的异常以及对生活产生的影响,积极寻求治疗。意志行为方面,目前无法完成日常工作,以就医行为为主。

辅助检查

1 血常规、甲功、红细胞沉降率、抗核抗体谱:均未见明显异常。

2 血生化:2023年7月26日,低密度脂蛋白4.29 mmol/L,血尿酸767 μmol/L,总胆固 6.81 mmol/L,糖化血红蛋白7.6%,谷氨酰转肽酶136.8 U/L。2023年9月8日,低密度脂蛋白3.15 mmol/L,血尿酸468 μmol/L,总胆固醇 5.33 mmol/L,谷氨酰转肽酶 199 U/L。

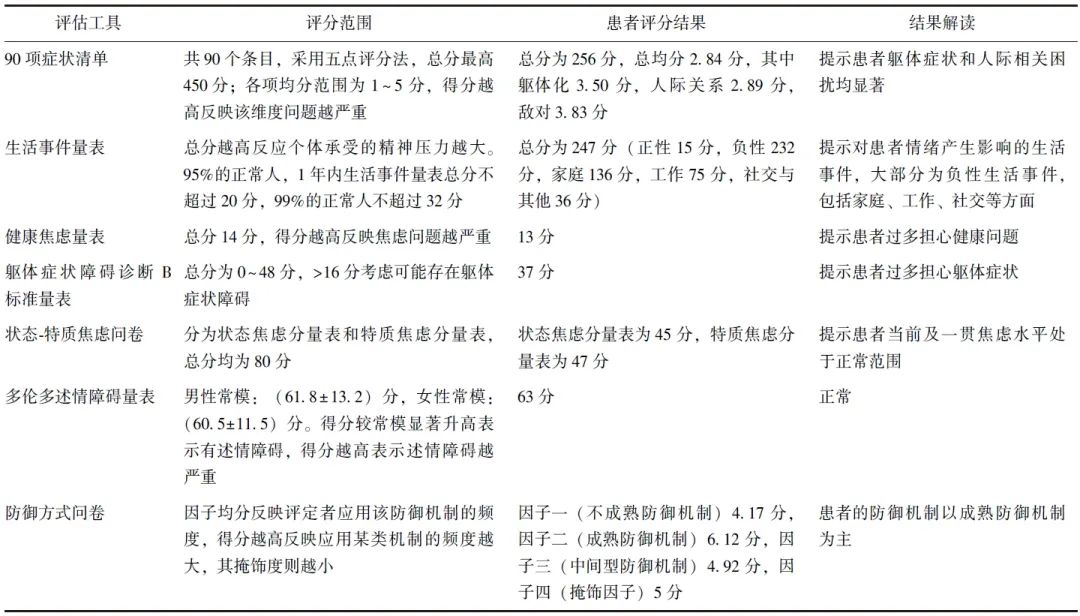

3 精神心理评估:心理评估量表为患者自主填写的主观评估工具,在心理医学科疾病诊断过程中发挥辅助作用。本例患者的心理评估结果与临床诊断和评估基本相符(表2)。

表2 患者的心理评估结果

多学科讨论

患者疼痛症状严重,功能损害明显,相关影响因素复杂,于2023年10月25日开展多学科协作诊疗(MDT)。

内分泌科

患者明确诊断为2型糖尿病,尚处于病程早期,并发症风险不高。目前患者使用司美格鲁肽控糖减重,其有利方面在于可有效控制体质量,不利方面在于对情绪易产生不良影响[1],食欲抑制后可能导致饮水量减少,增加痛风相关疾病的发生风险。建议选择二甲双胍控制血糖,待痛风控制后,再使用司美格鲁肽控糖减重。更重要的是,血糖和体质量的控制应以长期饮食和运动习惯改善为主。

风湿免疫科

患者尿酸水平显著升高,痛风诊断明确。发作性关节红、肿、热、痛符合痛风的临床表现。患者病程中尿酸控制欠佳,尽管使用两种药物常规剂量治疗,但尿酸水平始终高于理想标准,需考虑调整治疗用药,加强降尿酸治疗。此外,对于尿酸及痛风症状的控制,患者需制订合理目标和长期计划,包括坚持用药,避免进食动物内脏、肉汤、海鲜、酒精及高糖食物,增加非布司他剂量,平缓降低尿酸水平,并规律随诊,监测尿酸水平。在急性发作期,可使用秋水仙碱及非布司他等对症治疗以缓解症状。

麻醉科

患者疼痛控制仍以治疗原发病“痛风”为主,我科可协助给予对症处理:

1

药物治疗:可加服盐酸乙哌立松片50 mg,每日3次;盐酸曲马多片50 mg,每日2次。

2

介入治疗:口服药物治疗效果欠佳时,建议行腰交感神经阻滞治疗,改善双下肢血运及微环境,以达到辅助缓解疼痛的目的。

消化内科

患者存在胃部不适、胃黏膜糜烂,考虑与非甾体抗炎药使用有关,建议尽量降低此类药物用量,必要时可加用达喜、麦滋林、奥美拉唑、雷贝拉唑等抑酸药物以保护胃黏膜,无需长期服用。患者肝功能异常考虑与体质量相关,建议以控制体质量为主,可选择天晴甘平、易善复等降酶保肝治疗。

神经科

患者疼痛以骨关节为主,无显著麻木感,目前症状不可用糖尿病周围神经病变解释,无周围神经受累证据。必要时可考虑增加肌电图检查。

心理医学科

患者关节疼痛的生物学病因明确,但疾病管理困难。在充分健康教育和规范药物治疗的基础上,患者症状仍控制不佳,且反复加重,对其生活、工作等重要社会功能造成严重影响,需考虑社会、心理因素对患者健康的影响。患者认可疾病的心理归因,主动前往心理医学科就诊,主要表现为情绪波动和情绪性进食。

情绪波动以易怒为主要表现,无持续的情绪低落,否认情绪高涨、思维活跃、精力过度旺盛等表现,未见对事物存在过度担心,不构成抑郁障碍、双相情感障碍或焦虑障碍的诊断。患者存在负面情绪及压力时,常伴进食量增加,但未达到暴食标准(超过正常食量2倍以上),也不存在清除行为,故不符合神经性贪食或暴食障碍诊断。

患者身体症状与疾病问题的发生发展与其生活和工作环境变化具有时间关联性。患者回国工作,面对工作内容、工作节奏、人际模式的变化,在追求完美、回避人际冲突性格行为特质基础上出现应对困难,压力剧增,既往多样化的娱乐放松方式缺乏可行性,开始单一通过进食缓解情绪压力。在出现痛风、血糖升高、体质量快速增长等问题后,虽积极进行治疗,并有意识地控制饮食,但仍存在冲动性进食等行为。因病住院、停止工作后,对健康管理方案的执行明显改善,未再出现冲动性进食行为,各项身体指标均逐渐好转。

本例患者的临床表现符合“影响躯体疾病的心理行为因素(6E40)”这一诊断,故进行共病诊断。从缓解当前情绪行为及躯体症状角度出发,需继续维持目前度洛西汀治疗,以帮助患者恢复情绪稳定,缓解疼痛。从长期健康管理和功能康复角度出发,需帮助患者在恢复工作后更有弹性地处理个人风格与工作及人际压力的冲突,提高压力管理效率,减少情绪性进食对整体健康的不利影响。

多学科讨论后处理

患者目前在规律的多科随诊中。心理医学科建议度洛西汀60 mg/d及人际关系团体治疗,并讨论患者未来生活、工作调整的进一步计划;风湿免疫科建议非布司他40 mg/d、苯溴马隆50 mg/d及饮食调整以降低尿酸水平;内分泌科方面,充分交代继续使用司美格鲁肽对痛风和情绪可能产生的负面影响,患者表示可接受,仍希望通过司美格鲁肽达到控糖及减重的目的,专科医生同意其继续使用司美格鲁肽(1 mg/周)控制血糖,嘱其主动多饮水,并积极关注自身情绪,建议患者积极与风湿免疫科和心理医学科共同处理司美格鲁肽相关的痛风和情绪风险;根据消化内科的建议,尽量减少非甾体抗炎药的使用,必要时加用抑酸护胃药物。

多科会诊后,该患者积极遵照风湿免疫科意见控制痛风,非甾体抗炎药的使用明显减少,暂无需加用抑酸护胃药物;肝功能异常主要考虑以控制体质量为主,减重过程中肝酶逐步恢复正常,故暂未加用护肝药物。根据麻醉科疼痛专业组的意见,在疼痛难以控制的情况下可采取进一步镇痛方案,目前患者疼痛已减轻,暂未加用相关镇痛方案。

在上述药物治疗的基础上,结合运动、减重等生活调整,患者症状得以改善。2024年2月随访,患者精神心理方面:神志清,定向力完整,接触良好,检查合作;语速、语量适中,话题围绕生活中发生的具体改变及症状改善情况;未见思维形式障碍、思维内容异常;情感反应协调,情绪较前平稳,对治疗具有信心;自知力存在,对疼痛及相关心理、行为因素具有更深入的认识。意志行为方面:患者愿意改变生活习惯并在实践中,近期已逐步恢复工作。躯体方面:患者已有3个月未出现暴发性疼痛,尿酸水平恢复正常,体质量较之前下降20 kg。

远期预后方面,患者受教育水平高,具有良好的个人能力及社会资源,当前建立了良好的医患信任关系,对于目前的治疗方案及疗效满意,愿意在MDT的帮助下规范治疗、合理饮食、调整自身的工作及生活习惯,这将成为增加患者治疗依从性、改善远期预后的有利因素。患者既往病程较长,且合并躯体慢性疾病较多,这两点均是对预后产生不利影响的风险因素。在治疗过程中,积极从生物-心理-社会多方面进行调整,将有助于进一步改善患者的远期预后。

讨论

痛风是一种常见且可治疗的慢性疼痛病因,由尿酸单钠晶体沉积于关节和非关节结构引起[2]。痛风的患病率及发病率在全球范围内逐年上升,因研究人群及采用的方法不同,其患病率为 1%~6.8%,发病率为0.58‰~2.89‰[3]。痛风的诊治难点在于,某些不典型的多关节痛风症状发生变异性为诊疗带来了挑战,且规范化治疗的可及性有限[4]。

本例患者痛风诊断明确后,在规范诊疗的过程中,仍出现疾病进展,强烈的疼痛对其社会工作造成严重损害。这是1例典型的复杂成因性疼痛,痛风是引起患者疼痛的主要生物学因素。同时,患者的心理社会因素也促进了疼痛的持续和加重。患者多关节疼痛的生物学病因明确,且发挥主导作用,心理因素在慢性疼痛的诊治过程中具有重要意义,抑郁、焦虑及对疼痛的消极信念与慢性疼痛的发展和不良后果存在直接关系[5],长期的慢性应激也可带来痛觉敏感,加重慢性疼痛[6]。因此,临床医师不能局限于疾病的常规诊治思路中,需引入心身诊断,从生物-心理-社会视角综合分析该患者的整体困境。

首先,生物学因素方面,综观患者近10年先后出现痛风、肥胖、血糖、血脂升高等健康问题,回顾其影响因素,主要归因于饮食、行为问题及缺乏运动。患者否认家族中存在高血脂、糖尿病、痛风等遗传性代谢问题,但其长期的不良饮食及运动习惯已达到了对代谢产生不良影响的程度。

心理因素方面,患者的饮食行为问题并非一直存在,一系列的环境改变导致其压力剧增,且既往应对方式失效,因而选择通过饮食应对情绪问题。

社会因素方面,患者的生活环境发生改变以及持续高压的工作状态均成为上述困扰持续存在的外界因素。本例患者的社会心理因素成为躯体疾病的导火索,也是躯体疾病“久治不愈”的“火药库”。

基于“3P”因素的分析模型有助于理解疾病的发生、发展与转归。

素质因素(predisposing factors)一般指特定个体患该疾病的易感性因素,该患者具有高BMI、糖尿病及不规律饮食习惯,这些均是痛风发生的重要危险因素[3];从生活事件和病程时间关系可分析该患者疼痛发作的触发因素(precipitating factors),即主要是生活和工作环境改变导致其压力增大,以及随之而来的包括过量饮食在内的不良生活方式;维持因素(perpetuating factors)则主要体现在患者长期处于慢性应激下引发的情绪问题,以及以进食为主的情绪应对方式。

随着心身医学的发展以及对心身互作机制认识的深入,影响躯体疾病的心理行为因素(PFAOMC)在临床实践中越来越受到重视。在《国际疾病分类(第11版)》(IICD-11)[7]以及《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》(DSM-5)[8]中,均有相应的诊断条目。在DSM-5中,PFAOMC的核心症状被定义为“当心理或行为因素通过下列方式之一负性地影响躯体疾病”:

1

心理因素影响躯体疾病病程,表现为心理因素与躯体疾病的发展、加重或延迟康复之间,在时间上高度相关;

2

这些因素干扰了躯体疾病的治疗(如依从性不良);

3

这些因素对个体构成了额外、明确的健康风险;

4

这些因素影响了潜在的病理生理,促发或加重症状或需医疗关注。

排除标准为未达到某种精神障碍的诊断标准,而仅是一种心理、行为或人格特质模式。在ICD-11中,相应诊断包含的范围更广,此诊断包含了精神障碍影响其他躯体疾病的情况,被诊断为“精神障碍,对归于他处的障碍或疾病造成影响”[9]。本例患者符合上述全部4条诊断标准,需考虑共病诊断。此类患者在临床中并不罕见,在美国联络会诊数据中,PFAOMC是最常见的联络会诊诊断[10]。

目前国内PFAOMC的识别率不高,尚无单独列出联络会诊中PFAOMC患病率的具体报道。据文献报道,被诊断为 “躯体症状及躯体障碍”(包含PFAOMC)的病例仅占所有联络会诊总数的8.01%[11]。依从性差是PFAOFC的重要表现,根据疾病和研究方式的不同,在躯体疾病患者中,约1/3的患者依从性较差,且与PFAOMC相关[12-13]。如本例患者在既往治疗过程中存在突出的依从性问题,患者认为“享受美食”是自己生活的重要组成部分,在被医生多次建议控制饮食后,仍存在冲动性进食大量海鲜等行为。

因此,对于诊断为痛风并共病PFAOMC的患者,需针对性给予必要的药物及非药物治疗。针对本例患者,在药物治疗方面,需控制尿酸和血糖水平,对急性发作的疼痛及炎症进行对症处理,并通过必要的抗抑郁药改善患者与慢性疼痛相互作用的情绪问题;在非药物治疗方面,可通过物理治疗辅助改善症状,并通过压力管理、人际关系应对指导等帮助患者改善目前的压力及疾病所带来的情绪困扰,帮助患者识别及调整目前应对模式所存在的问题,鼓励患者在意识到现存问题的情况下,对工作和生活进行综合规划。

除此之外,还需关注患者不同躯体疾病及其治疗之间的相互影响和作用。在风湿免疫科、内分泌科、康复医学科的共同指导下,患者的饮食管理、减重及运动对痛风治疗具有协同作用。在多学科讨论中,内分泌科医生指出司美格鲁肽可能对患者的情绪和饮水量产生潜在负面影响[1],提醒临床医师应加强监测和调整,使患者的整体治疗配合更加紧密,而MDT为临床各科室的合作提供了重要平台和条件。

综上所述,从生物-心理-社会视角理解患者的心身健康问题,并给予全面、整合的治疗,是综合医院开展高质量临床实践的重要方法。

参考文献

[1]Li J R, Cao J Y, Wei J, et al. Case report: semaglutide-associated depression: a report of two cases[J]. Front Psychiatry, 2023, 14: 1238353.

[2]Dalbeth N, Gosling A L, Gaffo A, et al. Gout[J]. Lancet, 2021, 397(10287): 1843-1855.

[3]Dehlin M, Jacobsson L, Roddy E. Global epidemiology of gout: prevalence, incidence, treatment patterns and risk factors[J]. Nat Rev Rheumatol, 2020, 16(7): 380-390.

[4]Londono L, Makutonin M, Dure A, et al. An atypical presentation of a polyarticular gout flare: case report[J]. Cureus, 2023, 15(10): e46967.

[5]Freynhagen R, Parada H A, Calderon-Ospina C A, et al. Current understanding of the mixed pain concept: a brief narrative review[J]. Curr Med Res Opin, 2019, 35(6): 1011-1018.

[6]Zhu X, Tang H D, Dong W Y, et al. Distinct thalamo-cortical circuits underlie allodynia induced by tissue injury and by depression-like states[J]. Nat Neurosci, 2021, 24(4): 542-553.

[7]WHO. ICD-11 for mortality and morbidity statistics: 6E40 psychological or behavioural factors affecting disorders or diseases classified elsewhere[EB/OL]. [2024-01-28]. https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#523677473.

[8]美国精神医学学会. 精神障碍诊断与统计手册[M]. 张道龙, 刘春宇, 张小梅, 等译. 第5版. 北京: 北京大学出版社, 2016: 137-138.

[9]肖茜, 张道龙. ICD-11与DSM-5关于躯体症状及相关障碍诊断标准的异同[J]. 四川精神卫生, 2021, 34(1): 83-86.

[10]Levenson J L. The somatoform disorders: 6 characters in search of an author[J]. Psychiatr Clin North Am, 2011, 34(3): 515-524.

[11]段艳平, 耿文奇, 魏镜, 等. 综合医院联络会诊住院治疗模式对住院患者精神障碍治疗的可行性研究[J]. 协和医学杂志, 2023, 14(2): 322-327.

[12]Mangelli L, Fava G A, Grandi S, et al. Assessing demoralization and depression in the setting of medical disease[J]. J Clin Psychiatry, 2005, 66(3): 391-394.

[13]Fava G A, Guidi J, Porcelli P, et al. A cluster analysis-derived classification of psychological distress and illness behavior in the medically ill[J]. Psychol Med, 2012, 42(2): 401-407.