背景和目的

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种严重的、危及生命的疾病,其主要是弥漫性肺泡损伤导致的肺顺应性下降继发氧合不良。令人鼓舞的是,ARDS的发病率最近稳步下降,这主要归因于重点指南的实施和持续的研究努力。机械通气是ARDS患者支持治疗的基石。本文综述旨在巩固目前对气胸( PNX)和纵隔气肿(PMD)的认识,并提高读者的理解。 目的是(I)探讨PNX和PMD的病因和危险因素,(II)讨论各种可用的诊断方法,(III)评估管理方案, 以及(IV)最近的进展。

方法

使用PubMed、MEDLINE和谷歌学术,检索ARDS人群中有关PNX和PMD的相关文章。总结了PNX、PMD和ARDS的临床表现、诊断和管理策略,所有作者均回顾了所选择的文献,并决定纳入哪些研究。

关键内容和发现

基于近年来的文献回顾,肺保护性通气策略在减少气压伤(如PNX和PMD)的发生方面发挥了重要作用。然而,PNX和PMD仍然是一个具有挑战性的并发症。本文综述聚焦PNX和PMD,为有效管理和理解ARDS患者的这些重要并发症提供了有价值的见解。

结论

ARDS的定义在不断更新,继续构成威胁生命的威胁。尽管肺保护通气策略被广泛采用,PNX和PMD在管理方面提出着持续的挑战。未来的研究需要加强对易发生PNX和PMD的ARDS患者的风险评估,并制定更有效的预防和治疗措施。

背景

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)指由急性、非心源性肺水肿导致的严重呼吸衰竭,是一种严重的和危及生命的疾病。这种复杂的疾病包括许多病因,细菌性肺炎和病毒性肺炎是ARDS最常见的原因。除了肺源性,ARDS还可由非肺源性导致的脓毒症、误吸、严重创伤性休克,以及胰腺炎和药物反应引起(1-5)。1994年,美欧共识会议(AECC)推荐简化ARDS的诊断标准(6),2012年根据低氧血症、影像学严重程度、呼吸顺应性、呼气末正压(PEEP)将严重程度进一步分为轻度、中度和重度,并且更正了分钟呼吸量(7); 尽管ARDS存在异质性,但通过实验室和临床研究在了解其发病机制方面取得了重大进展。值得注意的是,该治疗方法的两个关键支柱,即肺保护性通气和限制性液体管理, 有助于降低与该综合征相关的死亡率和发病率。然而,2019冠状病毒病(COVID-19)的大流行在2019年带来了新的挑战,导致ARDS和气压伤的发病率增加,例如当有创机械通气带来的高气压继发肺泡损伤,气体分别进去胸膜或者纵膈便会形成气胸(PNX)或纵隔气肿(PMD)。这篇评论讨论了几个ARDS相关的问题,重点是提供对ARDS患者PNX和PMD的见解。通过审查这些具体方面,我们的目标是加强我们对该疾病的了解,并有可能确定其管理和预防的策略。我们根据叙述评论报告清单提供这篇文章。

方法

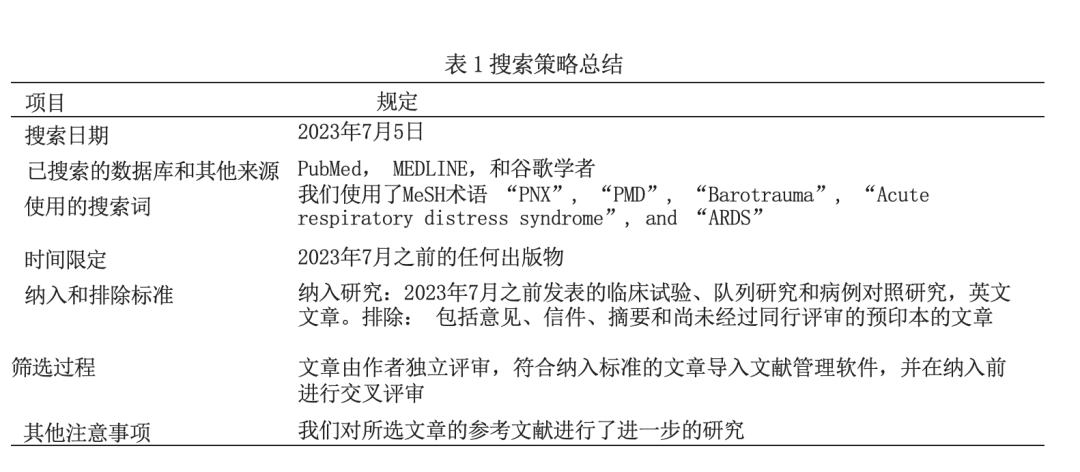

本文综述了ARDS合并PMD或PNX患者的临床表现和处理方法。我们在PubMed、MEDLINE和谷歌学者数据库中搜索了ARDS中关于PNX和PMD的文章。我们使用了MeSH术语“PNX ”、“PMD”、“气压伤”、“急性呼吸窘迫综合征 ”和“ARDS ”进行检索。本综述包括了报告ARDS患者的人口统计学、临床表现和PNX、PMD管理的研究。研究还纳入了包括2023年7月之前发表的出版物,包括临床试验、队列研究和病例对照研究。此外,还对所选文章的文献进行了进一步筛选。我们只纳入了以英文发表的研究,并排除了包括意见、信件、摘要和尚未经过同行评审的预印本的文章。搜索策略摘要如下所示(表1)。

ARDS

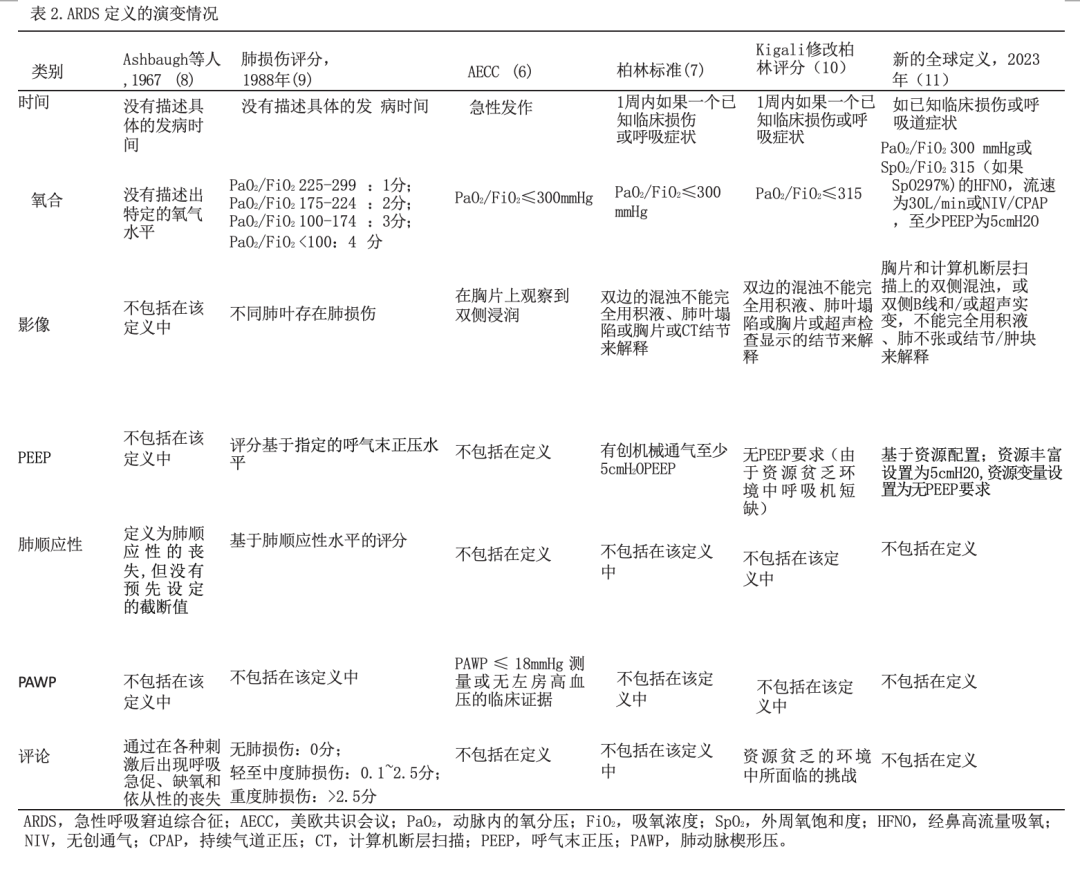

定义 ARDS的特征是突然发作的急性缺氧。肺部影像学表现为双肺弥漫性肺泡损伤。在过去的几十年里,ARDS的定义已经被修改了好几次(表2)。ARDS定义最初在1967年由Ashbaugh等人提出(8),1988年由Murray等人进行细化和扩展(9)。全球公认的定义是在1994年的一次AECC期间建立的(6)。AECC对ARDS或急性肺损伤(ALI)的定义是基于PaO2/FiO2≤300mmHg的低氧血症定义。这一标准没有考虑到PEEP的水平。这一决定背后的原因是呼气末正压对肺内分流有不同的影响,其反应是时间依赖性和个体化的。因此,ARDS的氧合标准并没有将PEEP纳入其中(6)。

根据AECC定义提出的ALI/ARDS标准:

² 急性发作;

² PaO2/FiO2≤300mmHg(对于ALI);PaO2/FiO2 ≤200mmHg(ARDS);

² 肺动脉毛细血管楔形压力(PCWP)≤18 mmHg或无左心房高压的临床证据。

这些标准被全球接受,在指导临床实践中至关重要,特别是在具有里程碑意义的ARDSnet ARMA研究中提倡的肺保护性通气策略[12]。然而,临床医生在应用这一定义时面临着挑战,特别是在实施呼气末正压评估低氧血症的严重程度时。应用呼气末正压会影响PaO2 / FiO2比率,使得很难准确判断低氧血症的程度(13)。然而,尽管存在局限性,但AECC的ARDS定义和ARDS尸检结果之间存在显著相关性,敏感性为75-83%,特异性为51-84%(14,15)。

为了应对AECC定义的挑战和局限性,柏林的ARDS定义于2012年作为一个更新的定义被引入(7)。柏林定义放弃了“急性肺损伤 ”这个术语,只关注ARDS。它细化了“急性”发病时间框架,将其设置在呼吸道症状恶化的7天内。柏林定义的一个显著变化是,用侵入性较低的措施取代了PCWP标准,如超声心动图,以排除心源性疾病导致的双肺浸润影。柏林定义还根据低氧血症的程度,依据PaO2/FiO2比值大小引入了ARDS的三种严重程度类别,这个比值现在与充分氧合需要的最低PEEP有关。这一补充认识到PEEP对氧合的影响,并对ARDS的严重程度进行更全面的评估(表3)。

自2012年柏林定义以来,以下列出的几个发展支持需要修订ARDS的全球定义:

(I)增加高流量鼻插管(HFNC)治疗急性呼吸衰竭的使用: HFNC作为一种非侵入性呼吸支持方式已广受欢迎。然而,一些接受HFNC治疗的患者可能不符合柏林定义中关于ARDS的标准。这就提出了关于 将这些患者纳入ARDS诊断框架的问题,以及相应地重新评估该定义的必要性。

(II)通过脉搏血氧仪验证SpO2/FiO2:SpO2/FiO2通过脉搏血氧仪测定的比值是一种可靠的、实用的替代PO2/FiO2评估氧合状态的比值。有证据表明,SpO2/FiO2作为ARDS诊断的标准,提供了一个可获得且可广泛应用的临床指标(16)。研究验证了简单的、易获得的非侵入性标记物,如SpO2和FiO2,作为良好的预后标志物的实用性(17)。

(III)重新评估肺部影像学的双侧与单侧浸润影:作为柏林定义的一部分,肺部影响对双侧浸润影的要求已经受到了广泛之一。有证据表明,单侧浸润也可能与显著的呼吸系统损害相关, 并可被纳入修订后的定义,以识别更广泛的ARDS病例(18)。

(IV)使用超声作为肺部影像学检查的一种方法:超声已成为评估肺病理损伤的一种有价值的工具,并在识别肺实变和其他与ARDS相关表现方面显示出了优势。将超声作为一种额外的成像方式可以提高诊断的准确性和修订后的ARDS定义的实用性。

(V)ARDS的评估缺乏一个实用的结局指标,导致治疗干预时间延长,死亡率更高(19)。

欧洲呼吸学会(ERS)的临床实践指南进一步阐述了HFNC已超过传统氧疗和无创通气,成为低氧性呼吸衰竭和拔管失败风险低的非手术患者提供氧疗支持的一线手段。对于有拔管失败风险或高碳酸血症呼吸衰竭的患者,建议在使用HFNC前进行无创通气试验。在术后患者中,肺部并发症风险低的患者HFNC使用不劣于常规氧疗,而肺部并发症风险高的患者HFNC使用不劣于无创通气(20)。

流行病学

认识ARDS的流行病学是一个重大的挑战,因为需要一个明确的验证性试验,因此依赖于既定的诊断标准。Bellani 等人进行的一项值得关注的观察性研究结果支持了这一 观点,该研究报道,只有51%的ARDS病例使用目前的诊断标准用于临床诊断(21)。这导致准确识别和捕获ARDS的真实发病率更加困难。此外,ARDS与重症监护病房( ICU)床位数和辅助呼吸支持效力有着复杂的联系,这在不同国家和地区之间表现出显著的差异。因此,报告的ARDS 发病率范围广,约为3.7-81例/每100000人/年,死亡率从15%到52%不等(18,22-25)。报告的死亡率的巨大差异也反映了ARDS疾病的病情严重和显著个体异质性。导致ARDS的可能原因,肺损伤的严重程度、并发症和采取适当的医疗干预措施可以影响治疗结果。此外,随着时间的推移,治疗方案的变化和危重症护理实践的进步可能导致报告的死亡率的差异。

ARDS已被认为是一种由各种原因或危险因素引起的临床综合征。非肺部脓毒症(血流感染)和严重肺炎是最常见病因,约占ARDS病例的40%(3,5)。 由于采用了限制性液体管理策略、肺保护性通气策略,继发于创伤和血液制品输注的ARDS发生率似乎在下降(3,5)。另一方面,近年来出现了新的ARDS病因。例如,据报道,使用电子烟会引起显著的肺损伤,并有助于ARDS的发展(26,27)。此外,在历史上, 曾发生过与特定病毒感染相关的零星

ARDS暴发或流行。这些疾病包括流感等大流行,以及严重急性呼吸系统综合征(SARS)、中东呼吸系统综合征(MERS)的爆发,以及新型冠状病毒SARS-CoV-2导致的最新的COVIDS-19大流行(28)。

不幸的是,ARDS的死亡率很高,观察性研究报告了30% 至40%的死亡率(18,29)。与脓毒症相关的ARDS的发展可能会增加院内死亡的风险(30,31)。尽管实施了肺保护性通气策略,一项多中心回顾性分析报告称,COVID-19 感染患者的气压伤为13%,与更高的住院死亡率相关(32,33)。

病理生理学

ARDS具有复杂的病理生理学,尚未明确描述。这是由于动物ARDS模型的局限性,并且由于侵入性研究的要求和所涉及的潜在风险,对人体进行全面的机制研究在伦理上也具有挑战性。然而,经过几十年的临床研究,ARDS触发损伤的途径可以大致区分为直接肺损伤和血流引发的肺损伤。

肺泡-毛细血管屏障包括肺上皮层、基底膜和毛细血管内皮。在正常状态下,这种结构很薄,促进肺泡和毛细血管之间有效的气体交换。然而,在ARDS的背景下,肺泡- 毛细血管屏障的厚度由于损伤而增加。这种增厚被认为是 ARDS的一个关键特征。屏障厚度的变化会阻碍气体交换,导致呼吸功能障碍。

肺上皮细胞由两种细胞组成:I型细胞和II型细胞。I型细胞很薄,具有很大的表面积,可以实现有效的气体交换。另一方面,II型细胞分泌一种被称为肺表面活性物质(PS)的复杂混合物。PS通过将肺泡表面张力降低至接近于零的水平和防止肺泡塌陷,在维持正常的呼吸力学方面起着至关重要的作用。在直接肺损伤的情况下,分子的粘附可能会导致上皮层的损伤,引发促炎反应,并可能导致坏死 , 导致肺泡水肿。

此外, 由于这种损伤导致的II型细胞的损伤导致表面活性物质产量的产量下降。此外,伴随的涉及上皮糖萼破碎损伤进一步加剧了促炎反应(34,35)。肺上皮细胞的破碎导致重要的后果,包括释放组织因子,如内皮蛋白C受体和血栓调节蛋白。这些组织因子在凝血级联反应中至关重要,并可导致受影响区域内的纤维蛋白沉积(36)。

毛细血管的通透性通常受到严格的调控。然而,在脓毒症或全身炎症等情况下,这种调节可被破坏,导致由于血管生成素-2的上调而导致内皮细胞之间的间隙增加。因此 , 会使更多液体渗出血管空间进入组织内。除了毛细管渗透率的变化外,循环病原体或促炎细胞因子可以上调粘附蛋白,如E-选择 素和P-选择素。这些蛋白在促进中性粒细胞粘附在血管内 皮内壁中发挥作用,从而恶化炎症过程(37-39)。

亚表型

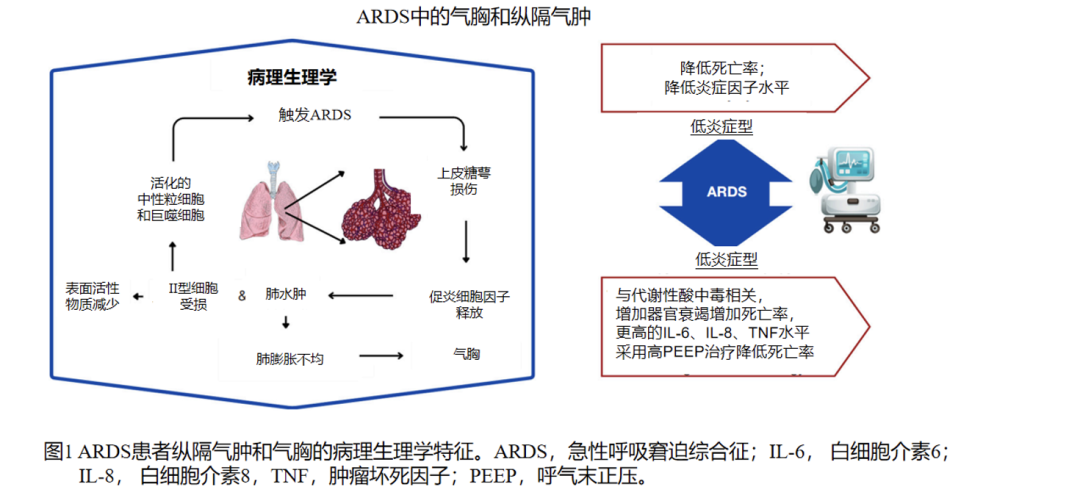

尽管与其他病理相比,ARDS定义不太明确,但研究表明在ARDS中存在亚表型。Calfee等人在两个随机对照试验(ARMA试验和ALVEOLI试验)的潜在类别分析中描述了两种不同的亚表型的存在(40)。这两种表型具有不同的自然史、临床和生物学特征以及临床结果。这两种表型之间最独特和临床相关的特征之一是它们对较高的PEEP策略和较低的PEEP治疗策略反应的差异。与表型1相比,表型2 在采用较低的呼气末正压策略治疗时,表型2有更大的死亡风险。总的来说,表型2的特征是有更严重的炎症状态, 伴随着代谢性酸中毒、休克,以及更差的临床结局(器官衰竭的风险更大,需要机械通气和死亡率更高) 。其中 一个有趣的发现是血浆蛋白生物标志物的升高,如白介素-6、白介素-8、肿瘤坏死因子受体-1和纤溶酶原激活物抑制剂-1,这些生物标志物可能作为识别亚表型的标志物,从而制定适当的治疗策略。(40)。

然而,使用这些临床生物标志物的缺点之一是无法对这些生物标志物的实现实时监测。 Maddali等人。使用机器学习模型来描述这两种表型,仅使用易获得的临床变量作为预测因子(41)。他们还描述了一种对高PEEP策略反应良好的高炎症表型。在未来使用这些机器学习模型将有助于更好地对患者进行风险分层,并建立适当的管理以改善结果。

PMD和PNX

病理生理学

正常胸膜腔内压相比于大气压力值为负值。壁层胸膜和脏层胸闷之间的张力使肺与胸壁一起向外扩张,并由于弹性反冲而收缩。气胸和纵隔气肿是以气体异常积聚于胸腔内的情况。当壁膜和内脏胸膜存在全层缺损,空气在胸膜腔积聚,直到不再存在压差时,就会出现这种情况(图1)。

在正常的肺实质中,肺泡以一种相互依赖的方式复杂地形成,以防止吸气时的过度膨胀和呼气时的塌陷(42)。 然而,在ARDS的情况下,由于肺泡水肿的积聚和炎症导致的纤维化组织的增加,肺顺应性显著降低。考虑到ARDS的异质性,一些肺区域的顺应性可能保持完整,而其他肺区域则受到严重影响(43,44)。这种肺顺应性的差异尤其危险,因为在机械通气过程中,未收缩的肺泡可能导致膨胀压力的不均匀性,给周围的肺泡带来更大的压力。因此,这种增强的应力会导致细胞-细胞粘附的断裂,增加气压伤的风险。

自发性PMD,也被称为Hamman综合征,最初由Macklin描述为“空气沿着肺血管鞘从肺泡到纵隔的运动”。这种情况可以用胸部CT实现可视化,由于其可能与伴随疾病有关,通常需要调查潜在原因(46)。继发性PMD,如发生于ARDS或创伤性插管时,病理生理学机制类似于肺泡破裂导致伴随支气管血管鞘的空气夹层扩散到纵隔(47)。

值得注意的是,在COVID-19大流行期间,我们观察到一 些患者出现的PNX/PMD并不仅仅与PEEP相关,这表明气压伤并不是导致这些并发症的唯一原因(48)。使用正电子发射断层扫描/计算机断层扫描(PET/CT)的研究已经揭示了ARDS的炎症的一方面。氟脱氧葡萄糖(FDG)摄取的PET/CT扫描显示通气良好的肺区域的代谢活动增加,这意味着尽管有肺保护性通气,但是仍存在持续的炎症(21,49)。这支持观察COVID19大流行期间的发现:在相同的通气策略,CoV-ARDS患者PNX/PMD的发病率是non - CoV -ARDS患者的七倍;以及不需要有创机械通气的COVID19患者PNX/PMD的发病率也高于预期(50)。一旦肺泡破裂,空气就会沿着支气管血管束的结缔组织散布,并在胸膜下结缔组织积累,形成胸膜下气囊,如果气体向肺门分布,则会导致PNX和PMD(51)。61%的ARDS患者的纵隔肺气肿是气压伤的早期表现,42%的患者在3天内继发气胸(52)。

除了通气相关的气压伤外,ARDS患者经常进行的手术操作, 如支气管镜检查和中心静脉导管置管,如果在手术过程中发生内脏胸膜撕裂,则可导致PNX。一些文献证据表明,ARDS 患者发生PNX或PMD,其中一些患者独立发展为胸膜下气囊(48,53)。这可能解释了与普通人群相比,COVID-19患者的自发性PMD发生率高于普通人群(54)。

临床特征

ARDS患者通常在72小时内出现急性呼吸困难和动脉血氧饱和度降低。体格检查常出现呼吸急促、心动过速和弥漫性湿啰音等症状。如果发生PNX或PMD,其显著的特征包括不对称的胸廓扩张度、触觉语颤减弱和叩诊过清音。在张力性气胸的情况下还会表现为血流动力学不稳定和颈静脉扩张的体征。在插管患者中,如果出现平台压和峰压的急性升高超过30 cmH、人机同步失调、潮气量突然减少,则需要考虑发生PNX/PMD的可能性。

诊断和影像学

PNX/PMD可以通过胸部X光检查来检测,方法是在直立位的影像中识别出一条薄的白色内脏胸膜线,而外周没有肺的标记。然而,在大多数插管和危重患者中,胸部X线片通常只能在仰卧或半卧位拍摄,这使得识别小PNX/PMD很困难,但并非不可能。在仰卧位,PNX最早和最微妙的迹象通常是前内侧胸膜中存在空气,与周围肺组织相比,这可能被视为密度或透明度的细微增加。

CT扫描或许能显示在普通胸片上不明显的PNX/PMD。随着新冠肺炎大流行期间PNX和PMD的发病率的增加,一些工具的出现可能用于作为即将发生的气压伤相关并发症的预测指标。其中,这是有文献支持的工具之一是麦克林效应(Macklin 效应)。麦克林效应的定义是在支气管血管周围空间存在空气。它的目的是对呼吸和其他纵隔漏气的原因进行适当鉴别,可以通过CT扫描识别,并被发现准确预测COVID-19相关性肺炎气压伤的发展。然而,该结果尚未在非covid-19环境中得到验证(56,57)。值得注意的是,虽然CT扫描可以提供有价值的信息,但将危重患者运送到CT扫描仪的决定必须谨慎且明智。危重病人的运输在后勤上具有挑战性 , 并可能构成风险,特别是对于需要密切监测的不稳定患者。

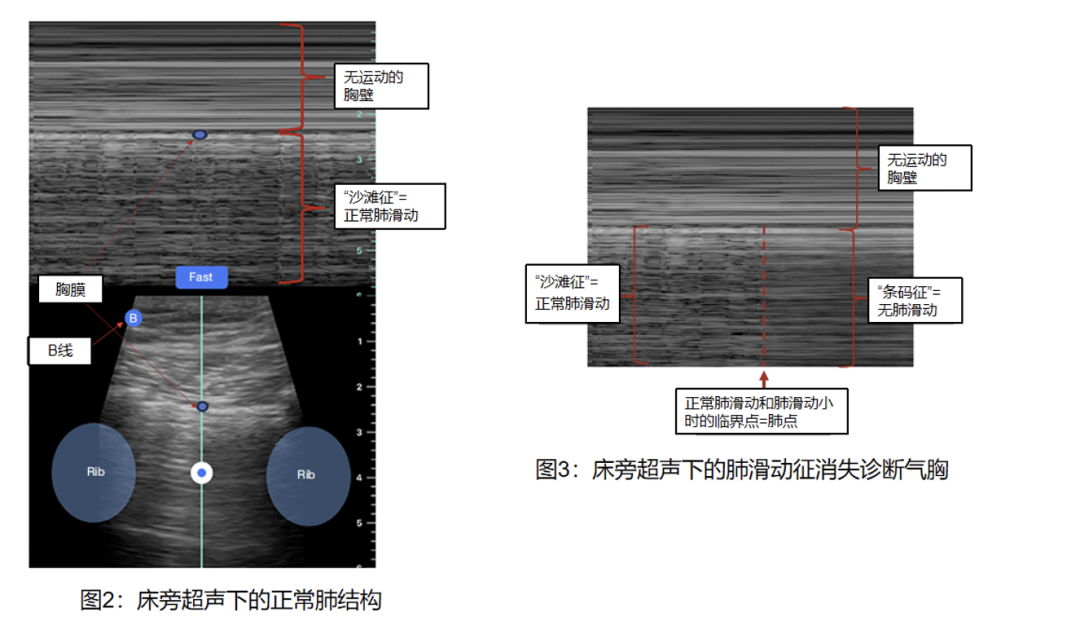

床旁超声(POCUS) 由于其便携性、实时成像能力和在床边提供即时信息的能力,在指导PNX/ PMD的诊断方面越来越受到青睐。以下是POCUS对PNX和PMD的一些关键的超声发现:

(一)PNX超声表现:

(i)肺滑动征消失:正常情况下,肺滑动被观察为胸膜线随呼吸作用的闪烁或滑动运动。这将在M超模式上表示为“沙滩征”外观(图2),在PNX患者中不会看到。

(ii)平流层征:也称为“条形码征”,是指平行于胸膜线的连续水平线(平流层),表明胸膜层之间存在空气。由于脏层胸膜和壁层胸膜之间失去接触,在没有肺滑动的情况下可以看到这种迹象,这高度提示PNX(图3)。

(iii)B线缺失:B线是源自胸膜线并延伸到超声图像底部的彗星尾伪影。它们通常在肺部超声中观察到,表明肺部通气正常。如PNX所示,在特定区域中没有B线可以表明空气积聚。

(iv)“肺点”(如果存在):肺点是PNX的POCUS中的一个特异性发现。它表示在呼吸过程中塌陷的肺间歇性接触胸壁的点。肺点的存在确认了PNX的诊断(图3)。

(二)PMD超声表现:

(i)颈部软组织中可见的自由空气:PMD有时会延伸到颈部软组织,在超声图像上,这表现为具有振铃伪像的高回声病灶,表明存在空气。

(ii)气隙征:气隙征是指纵隔或心包内气体的可视化,可使正常的心脏结构模糊不清。

使用POCUS诊断PNX/PMD可以快速提供有价值的信息,允许立即做出临床决策,特别是在关键或紧急情况下。值得注意的是,POCUS是一种依赖于操作者的模式。据报道,它在鉴定 PNX/PMD时具有较高的特异性、阴性和阳性的预测价值。然而, 这种模式的敏感性受到操作者技能的限制,如果发生误解, 就增加了误诊的风险。

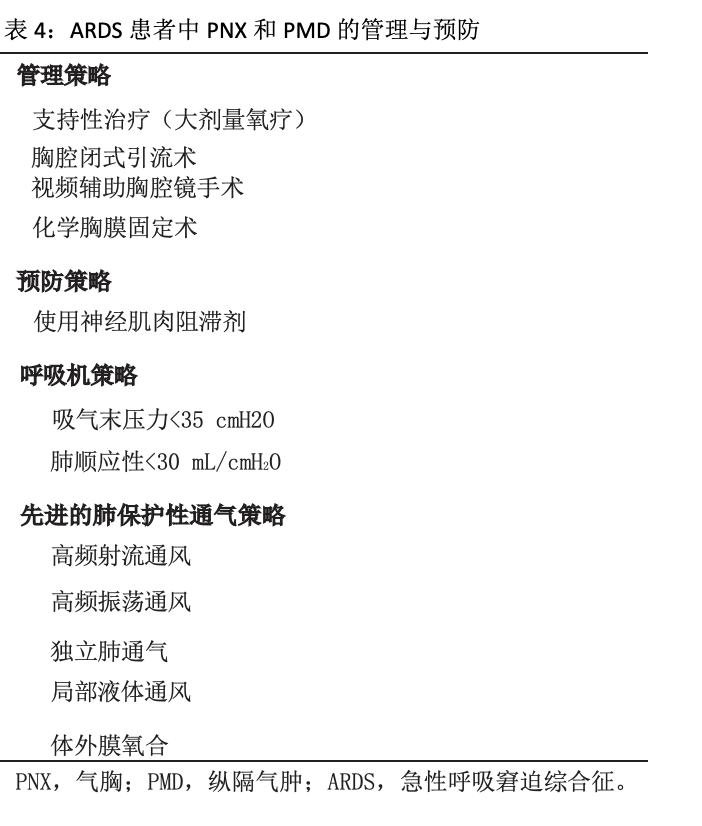

管理

关于ARDS患者中PNX和PMD的管理的文献有限(表4)。 目前的治疗方案范围从简单的对小的自发性气胸的临床观察到胸腔镜检查呼吸系统损伤的治疗(58)。保守治疗的主要是是高浓度氧疗 研究表明高浓度氧疗可提高PNX的消退率(59)。与胸膜腔相比,氧疗可以降低肺泡内氮的分压。氮气的压力梯度的差异加速了气胸的消失(60)。对于PNX较大或对保守措施无反应的患者,胸腔闭式引流术已被证明是有用的(61)。在复发率高的患者中,推荐化学胸膜固定术(62)。它通常是通过胸管给药或微创手术技术来实现的。视频辅助胸腔镜手术(VATS)通常用于应用胸膜固定术, 因为它能使外科医生完全可视化胸膜腔,并在进行胸膜固定术前发现和治疗肺部病变(62)。Ershadi等人描述了80 %患者的气胸采用胸腔闭式引流治疗,13.4%采用保守措施治疗, 6%采用手术干预(63)。

治疗ARDS气胸的一个重要并发症是肺漏气的形成。文献表明,肺漏气并发症可增加26%的死亡率(64)。胸管引流管造口术仍然是处理肺漏气的首选治疗。然而,在出现持续漏气和其他气压伤相关并发症,如支气管胸膜瘘和双侧PNX时,手术治疗是必要的。手术通常包括开胸,用胸膜切除术切除漏气的实质区域,以及应用硬化剂(58)。呼吸机管理对持续性漏气的发展的影响尚未得到详细的研究。Miyake等人的回顾性研究。没有显示持续漏气的发展与呼吸机压力之间有任何联系。从该研究中推断出的一 显著相关性是,在具有高动态肺顺应性和高潮气量的患者中,持续漏气发展的风险更大,这表明肺的因素比呼吸机更容易导致漏气并发症。(65)。

预防

目前尚缺乏明确的治疗策略,且ARDS患者PNX/PMD的死亡率和发病率逐渐增加,这强调了其预防并发症的重要性。几项研究评估了每个危险因素对PNX发病率的影响。所有机械通气参数被纳入研究,包括吸气峰值压力、呼气末正压、呼吸频率、潮气量和分钟通气量。吸气末压力[P(pl at)或平台压]与PNX的发生率直接相关。当吸气末压力超过35 cmHO2,肺顺应性降至30mL/cmH2O 以下时,PNX的发生率显著( 6 6 ) 。这些发现导致了肺保护策略和ARDSnet方案的发展,以减少气压伤相关并发症的发生率。这些治疗方案的疗效已经得到了最新文献的支持(67)。

其他放射学证据,如囊状稀疏、血管周围的亮线或光晕、肺膨出和肺气肿样变化,也表明PNX发生(68)。

预防ARDS气胸的一个最新进展是发现了肌松药的应用。Needham等人的研究结果显示,接受顺阿曲库铵治疗的重症ARDS患者的PNX发生率降低(69)。其他研究也观察到,当ARDS患者接受肌松药治疗时,90天死亡率有所改善,无呼吸机天数和无icu天数都有所增加(69-71)。

高级肺保护通气策略

随着新的通气技术的出现,一些被假设有助于预防严重ARDS患者气压伤相关损伤。它们的临床应用尚未被完全评估,但一些研究正在探索它们的价值。

高频通气是一种有助于减少肺气压伤影响的机械通气模式。该模式在高呼吸频率、恒定的平均气道压的支持下,通过小潮气量来提供低的最大和高的复张压力。该通气模式旨在提供氧合和通气的有益效果,同时消除常规通气造成的创伤性吸气-呼气循环(72)。最常见的两种高频通气形式是高频振荡通气(HFOV)和高频喷射通气(HFJV)。研究表明,HFOV不仅有助于预防气压性创伤和PNX的发生,而且还成功地控制了ARDS患者中的呼吸困难(73、74)。据报道,HFJV也有助于管理ARDS中的PNX(75)。

使用双腔管的独立肺通气允许使用不同的通气参数为每个肺独立通气,从而有助于管理空气泄漏(76)。使用全氟化碳的部分液体通气也是一种建议的策略。它已被证明可以改善氧合,安全地并将肺损伤降至最低(77)。然而,证明全氟化碳治疗ARDS患者PNX的有效性的临床研究有限。

体外膜氧合(ECMO)是一种心肺生命支持的形式,血液绕过心脏和肺,在体外循环发生气体交换,然后重新注入循环。ECMO在减少肺过度膨胀和随后发生的气压伤相关并发症中发挥作用的另一重要角色。ECMO已被证明可以有效地降低通气压力,如峰值和平均气道压力、肺潮气量和呼吸频率(78)。有越来越多的报道表明,ECMO显著降低了ARDS患者的死亡率和发病率(79,80)。虽然在预防ARDS中压力伤相关并发症的通气策略方面往往有显著进展 , 但我们缺乏对这些方法的临床应用进行直接比较的研究。

死亡率

发生气压伤相关并发症的ARDS患者与未发生气压伤相关并发症的ARDS患者的死亡率有显著差异。Guven等人统计了气压伤患者的死亡率为40%,而无气压伤患者的死亡率为29%(81)。这些患者往往由于住院时间较长预后更差、90天死亡率增加。这些发现表明,这与年龄、性别、疾病的严重程度以及对呼吸支持的需要无关(32)。同时,这些研究中最重要的发现之一是,在症状出现和住院之间的时间间隔更大的患者中,PNX和PMD的进展更快。这种呼吸系统疾病可能导致更多的肺部过度炎症。这主要是由于对持续漏气的患者的管理越来越困难。

死亡率与ARDS病因之间的关系引起了人们极大的兴趣。其中 一项研究显示,ARDS占医院死亡率的31.67%,其中肺源性ARDS占44%,肺外原因ARDS占死亡率的33.2%(82)。在ARDS的四种临床表型中,即脓毒症和非脓毒症型以及肺和肺外表型中,与脓毒症相关的肺ARDS表型的死亡率最高( 83)。在ARDS的早期阶段,与肺外型相比,肺型的特征是更严重的气体交换损伤和更大可复张性(84)。肺表型中观察到的肺复张的高可能性和高死亡率之间的这种相关性引起了对可能导致死亡率的内在机制的怀疑。对这一现象的直接解释之一是,由于我们倾向于复张更多的肺,因此观察到气压创伤的可能性增加,从而导致死亡率增加。

COVID-19中的ARDS(表5)

据报道,ARDS患者的气压创伤发生率为6-7%(85) 。然而 , 在病毒感染存在时,这一比率显著增加,特别是在冠状病毒家族中。在非典疫情期间,气压伤发生率上升到12%;在MERS流行期间,它飙升得高达30%(86)。COVID-19大流行给ARDS患者造成了前所未有的15-40%的气压伤风险(87)。与COVID-19相关的气压伤发生率增加的最重要原因之一是与SARS - CoV2病毒感染相关的过度炎症以及由此导致的弥漫性肺泡损伤。弥漫性肺泡损伤伴有血管区域纤维蛋白微血栓的形成,导致肺实质的炎症、实变和坏死。随着时间的推移,这随后导致肺部空洞性和囊性病变的形成,可在实质和胸膜之间形成瘘管 , 形成自发性PNX。Martinelli等人就证明了这一点,据报道,32%的COVID19患者患有PNX(88)。

COVID-19患者可发生肺泡破裂,导致间质性肺气肿。这种肺气肿导致沿支气管血管鞘向纵隔剥离,导致PMD(89)。通常与COVID-19 ARDS相关的影像学表现变化很大,从单侧浸润到双侧弥漫性磨玻璃混浊和实变(90 ) 。

随着PNX发病率的增加,COVID-19合并ARDS患者中与PNX相关的死亡率显著较高,研究显示死亡率增加了40-50%(63,91)。COVID-19和ARDS患者的PNX或PMD并发症导致住院时间更长,机械通气需求更高,住院死亡率更大(92)。死亡率与疾病的严重程度相关,未接受任何器官支持的患者死亡率低至8 .2%,而接受有创机械通气的患者死亡率为40.8%。多器官功能衰竭、需要机械通气支持、血管活性药物和肾脏替代治疗的患者的死亡率显著升高,为71.6%。在COVID-19大流行期间,ECMO使用率的增加,死亡率显著受益,死亡率为39%(91)。 由于在管理COVID-19 疾病方面缺乏一致的临床指南,流感大流行后第一年的死亡人数非常高(93)。随着越来越多的研究分析了不同危险因素对预后的影响,人们发现一些药物,如阿司匹林的使用,被发现与COVID-19患者的死亡率降低相关(94)。

局限性

我们观察到的一个显著局限性是研究PNX、PMD和ARDS患者之间关系的文献证据有限。COVID19大流行的出现使得几项研究分析这种关联,但COVID19人群结果对一般人群的普适性需要更明确。这篇综述仅限于用英文写的文章。 一些建议是基于专家评论和社论。

结论

本综述提供了ARDS患者中PNX和PMD的气压伤相关并发症的最新进展。 由于住院时间的延长,这些并发症造成了显著增加的死亡风险和较差的预后。对有创通气支持的频繁使用造成了气道正压相关并发症的环境,如持续漏气,需要广泛的手术治疗。在COVID-19大流行期间,气胸和PMD的高发病率有助于阐明ARDS患者中PNX和PMD发展的不明确病理生理机制。需要进一步的研究来更好地对有发生PNX和PMD风险的ARDS患者进行风险分层,从而制定适当的预防和治疗策略。